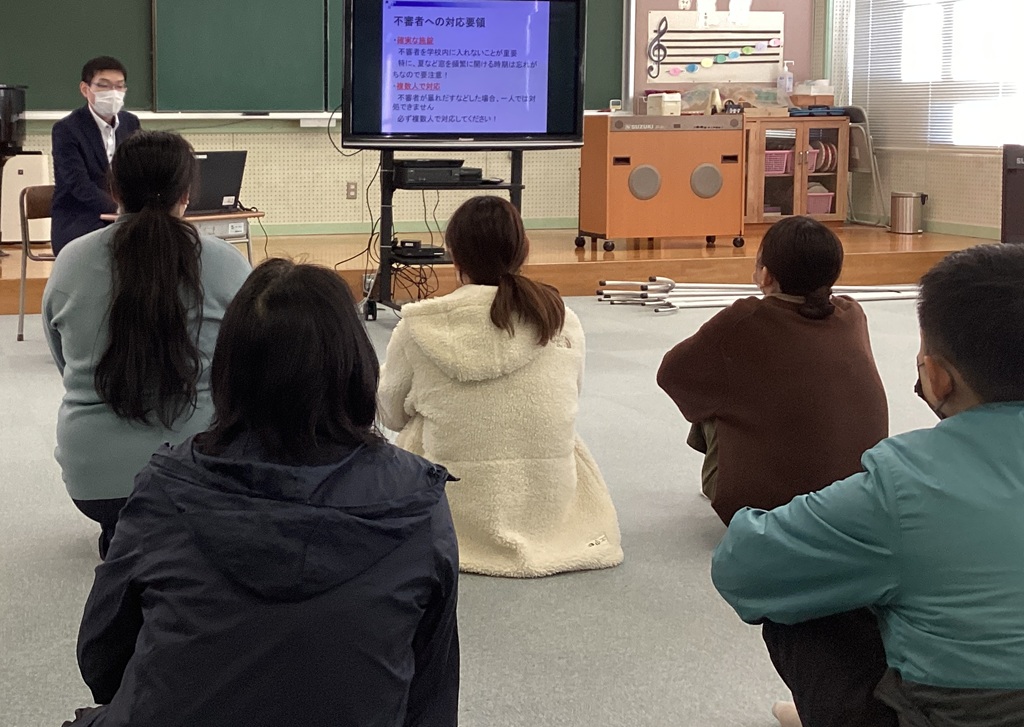

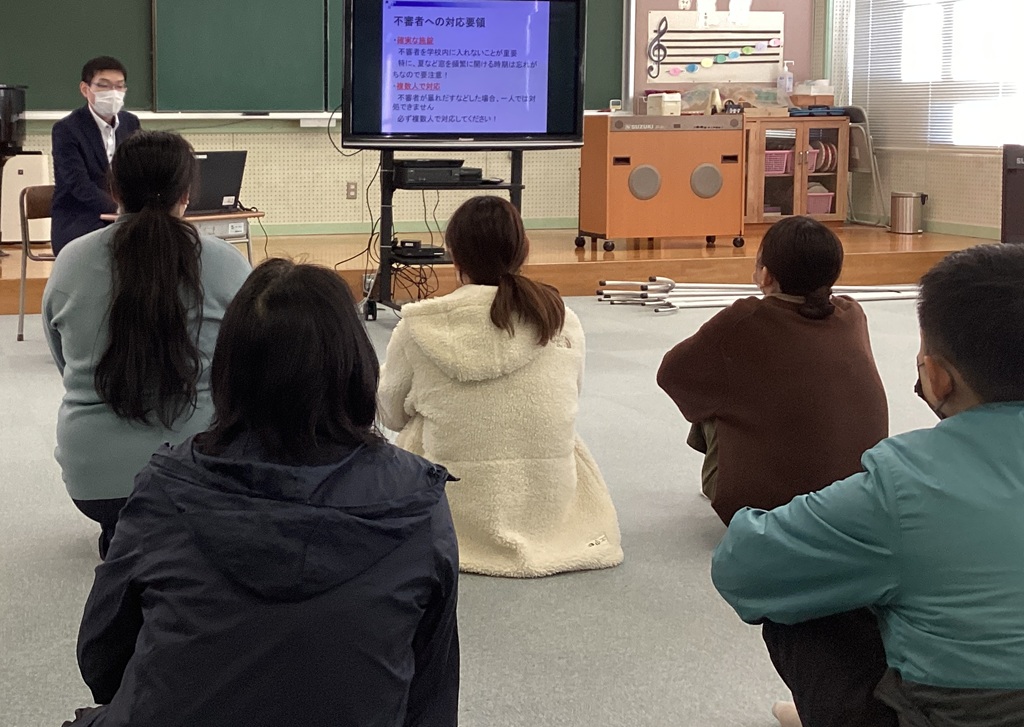

教職員は、子どもの安全確保が最優先になります。今日は、放課後に時間を取って教員の研修をしました。福井南警察署生活安全課 有田氏に来ていただいて、不審者対応について基本的なことを確認しました。また、簡単な護身術も教えていただきました。

12月19日 教職員 不審者対応訓練をしました

教職員は、子どもの安全確保が最優先になります。今日は、放課後に時間を取って教員の研修をしました。福井南警察署生活安全課 有田氏に来ていただいて、不審者対応について基本的なことを確認しました。また、簡単な護身術も教えていただきました。

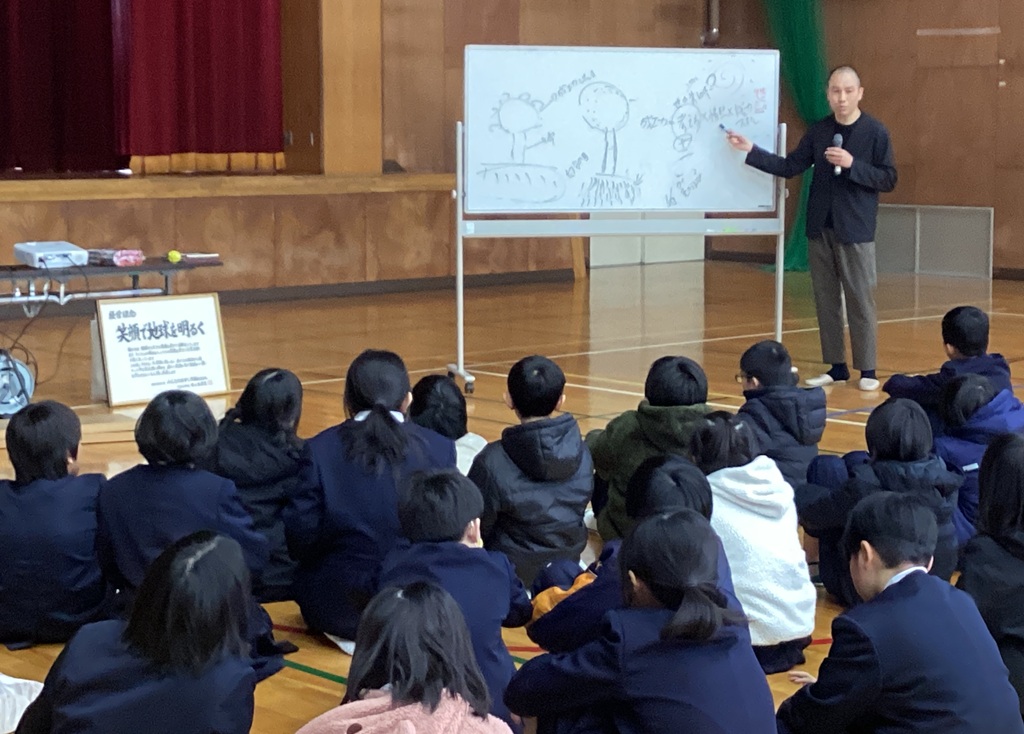

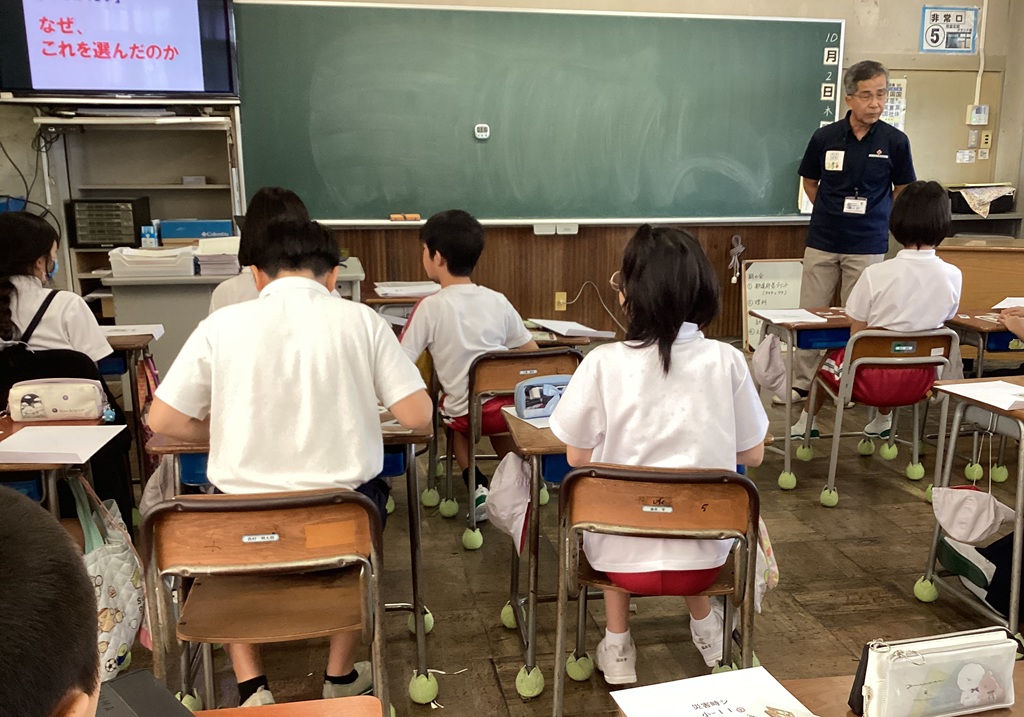

福井市キャリア教育プログラム事業による「夢を実現するには、原点が大切」の授業を受けました。みんなのおかし市場株式会社から佐々木啓至氏に来ていただいて、「夢」を実現させるために必要なこと、成功に導く方程式を教えていただきました。後半は、グループワークで笑顔になるお菓子の新商品開発に挑戦しました。

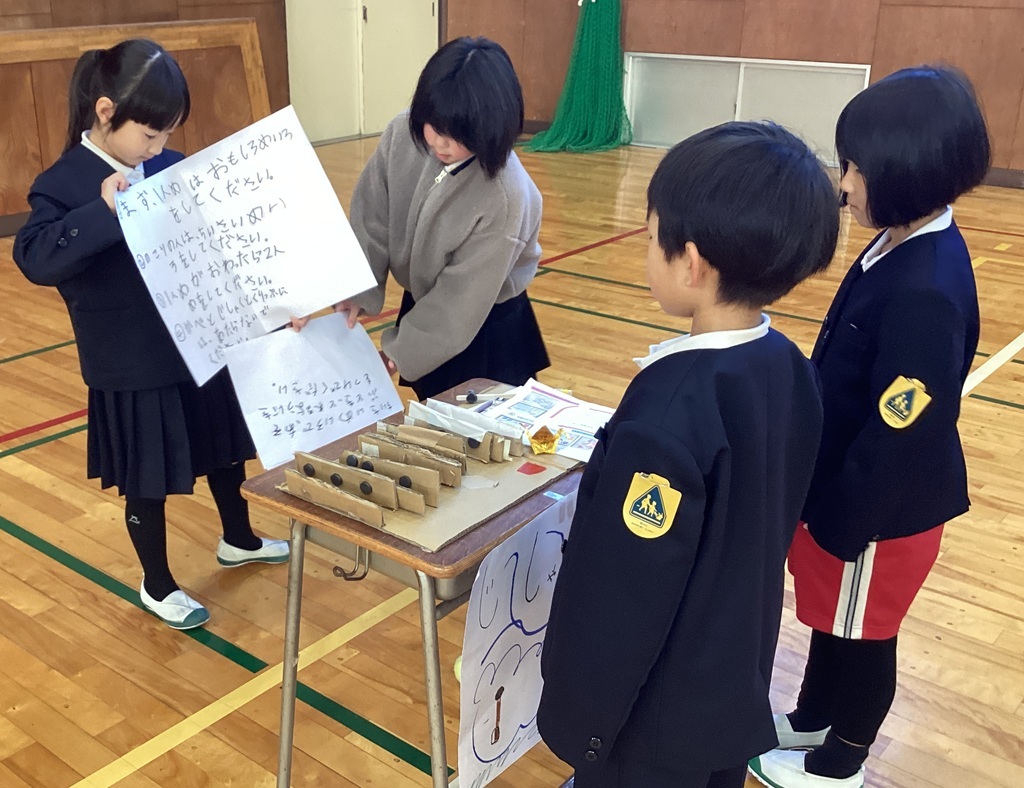

「秋のおもちゃランド」に招待してもらったお返しに、1年生を「うごくおもちゃランド」に招待しました。空気班から3つ、磁石班から1つ、輪ゴム班から2つ、おもり班から1つの計7つのおもちゃコーナーを作りました。それぞれ工夫したおもちゃが出来上がり、1年生は興味津々で遊んでいました

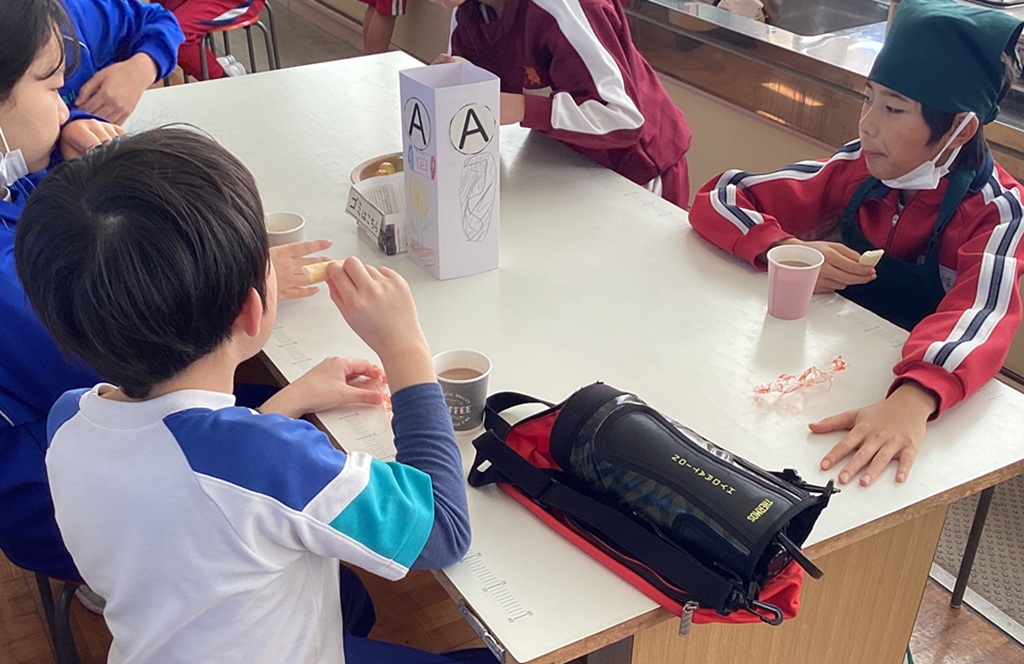

今年は本校が会場で、足羽第一中学校区の5つの小学校と1つの中学校から児童生徒が集まりました。自己紹介の後、ばくだんゲームやボッチャをしました。その後、家庭科室に移動して「スマイルカフェ」を開いておもてなしをしました。おやつと飲み物(ジュース)で、みんなに喜んでもらえる会になったようです。

実は、大人向けにブラジル、ドミニカ、モカなど5種類のドリップコーヒーのパックの試作を重ね、今日は他校の先生方にも飲んでいただきました。

今年も六条公民館の事業「茶道教室」をしていただきました。講座を開いておられる近藤先生にお世話になりました。お椀の持ち方やお茶の点て方だけでなく、部屋の入り方、立ち方、歩き方の所作など基礎から学びました。今は、自宅に和室がなかったり、正座をする機会がなかったりする児童がいます。お抹茶と和菓子もいただいて、「和」の良さに触れてきました。

学校保健委員会として「見て!知って!ためして!からだ大発見!!スタンプラリー」を行いました。①献立を作ってみよう②うんちコーナー③からだの中を知ろう④心音をきこう⑤ほねほねコーナー⑥わたしの歯 の 6カ所でクイズを解いたりパズルを作ったり音を聞いたりして、人の体について学びました。健康委員会が企画した楽しく学べる活動でした。

福井大学から学生2名に来ていただいてプログラミングの学習をしました。タブレットでプログラムを作成しマイクロビット(手のひらにのる電子基板で25個のLED

がついています)に転送します。模様や文字を表示するようにプログラムして実行させていました。

図工の時間に「とびだす クリスマスカード」を作っています。赤い表紙の内側に切り込みを入れた緑の紙を貼り、飛び出す部分に飾り付けをします。クリスマスに関連するものを工夫して作っていました。

昨日と今日、保護者懇談会をしました。担任からこれまでの頑張りや成長しているところをお伝えし、ご家庭での様子をお聞きしました。これからも、ご家庭と学校で連絡を密に取りながらお子さまの健やかな成長を支援していきたいと思います。

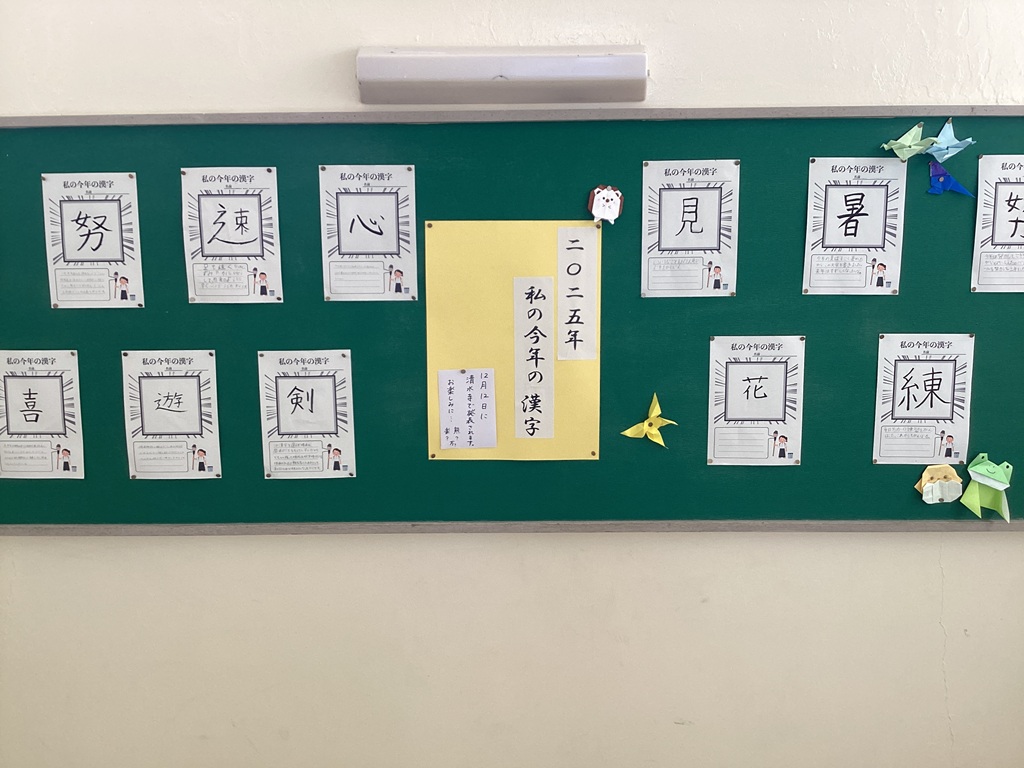

1年を振り返り、自分の「今年を表す漢字」を書きました。この文字にした理由も書かれていて、それぞれの一年が思い浮かぶようです。

今年も日本漢字能力検定協会が1995年から行っている「今年の漢字®」が明日12日に清水寺で発表されます。さて世相を表す漢字は何になるのでしょうか。ちなみに昨年は「金」でした。

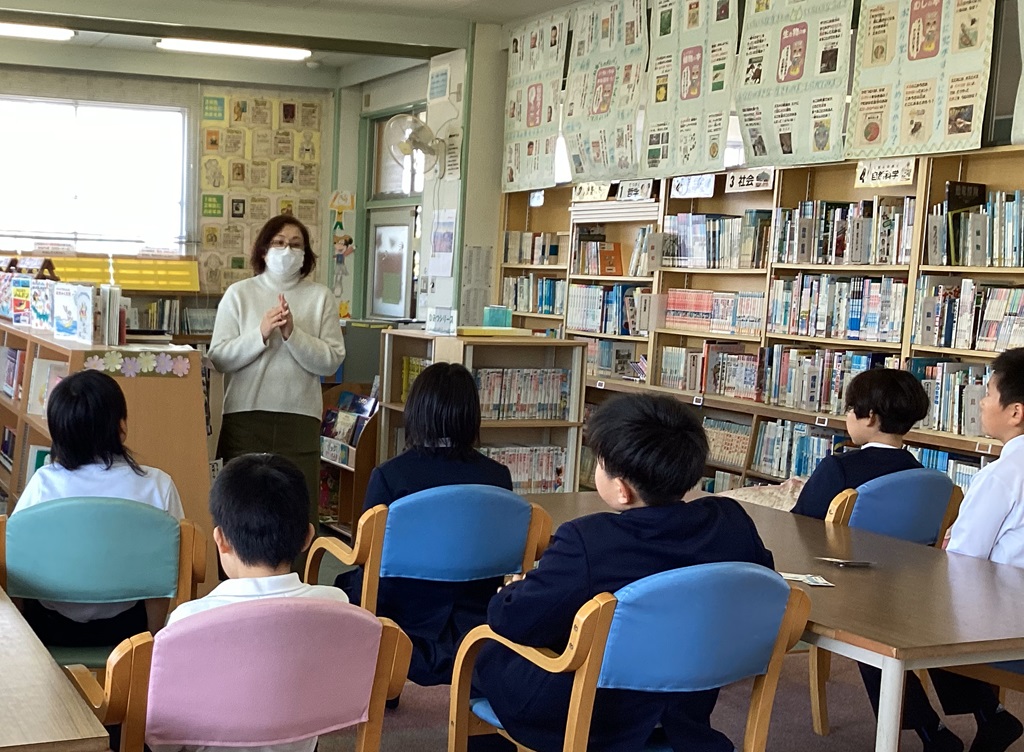

今年も12月4日~10日(法務省の人権擁護機関が定める期間)までの「人権週間」に合わせて、人権ブックトークをしています。学年ごとにテーマを決めて、学校司書からお勧めの本を紹介しました。6年生には「平和と世界と私」をテーマにした本を紹介しました。今日は4、5、6年生、先週は1、2、3年生でしました。

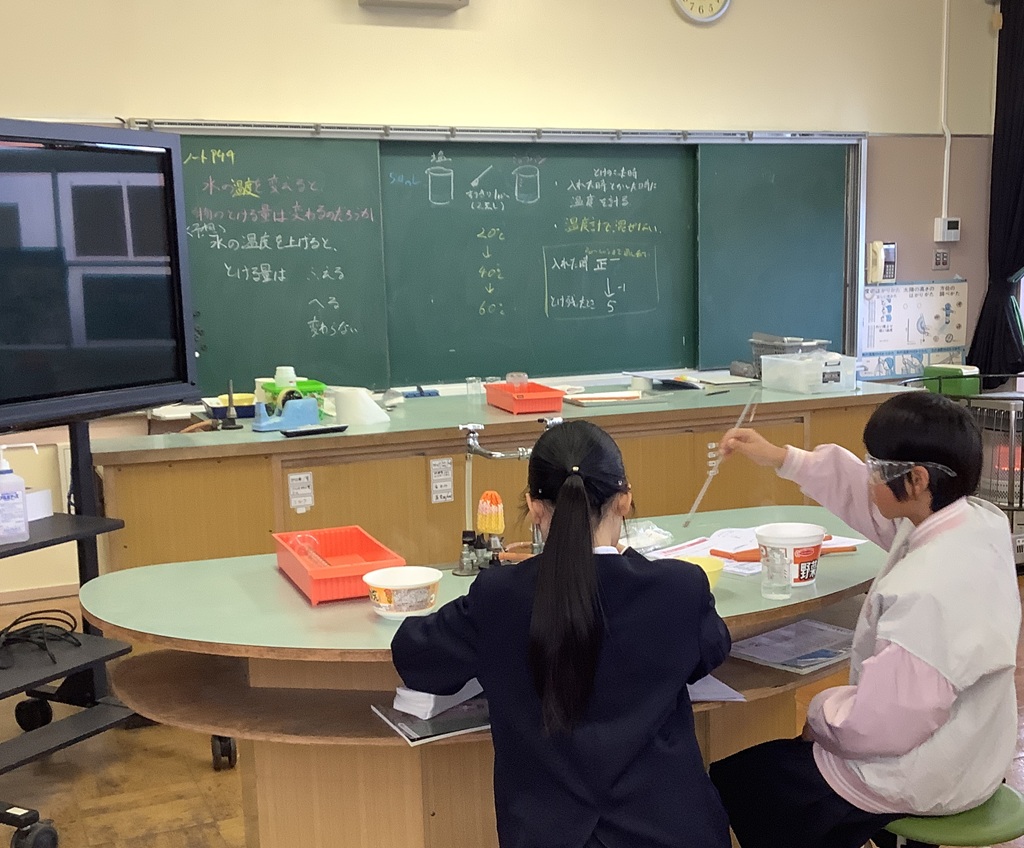

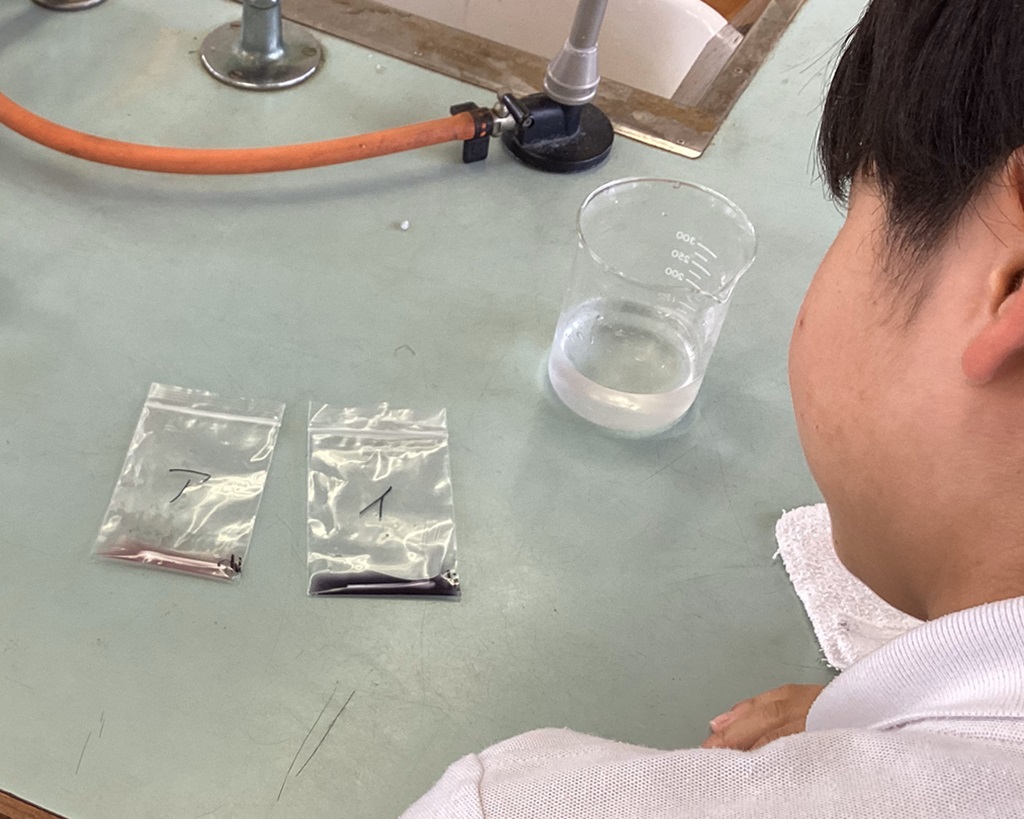

理科の学習で水の温度を変えて食塩とミョウバンの溶ける量を調べました。ミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)は食品添加物で、温度によって溶ける量が大きく変わる物資です。100gの水20℃では10g程度しか溶けませんが60℃のお湯にすると60gも溶けます。一方食塩は、水100gには36g程度溶けますが温度を変えても溶ける量はあまり変わりません。

なお、この授業は他の教員に公開した授業だったので、後日授業研究会をします。

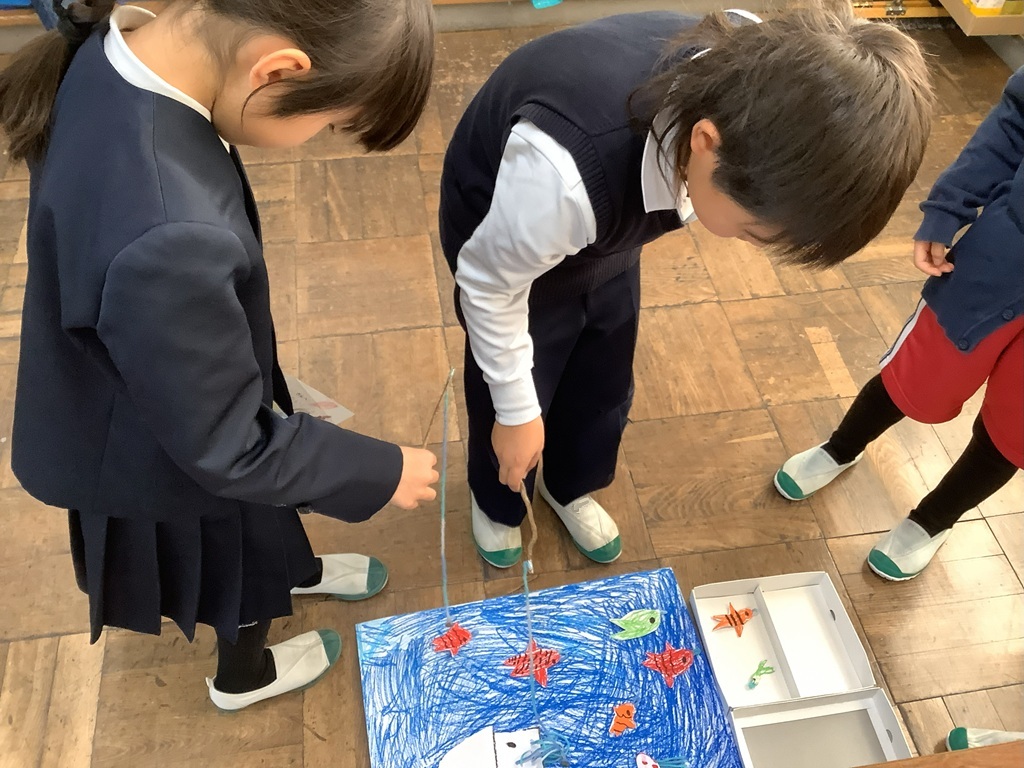

生活科の時間に作ってきた手作りのおもちゃで「おもちゃランド」を開き、2年生と教員を招待しました。くじ引きや、うちわ・ケーキ作り、さかなつりができたり、どんぐりで作ったこまを回したりなど、工夫がたくさん詰まったおもちゃがそろっていました。2年生は時間を忘れて集中して遊んでいました。

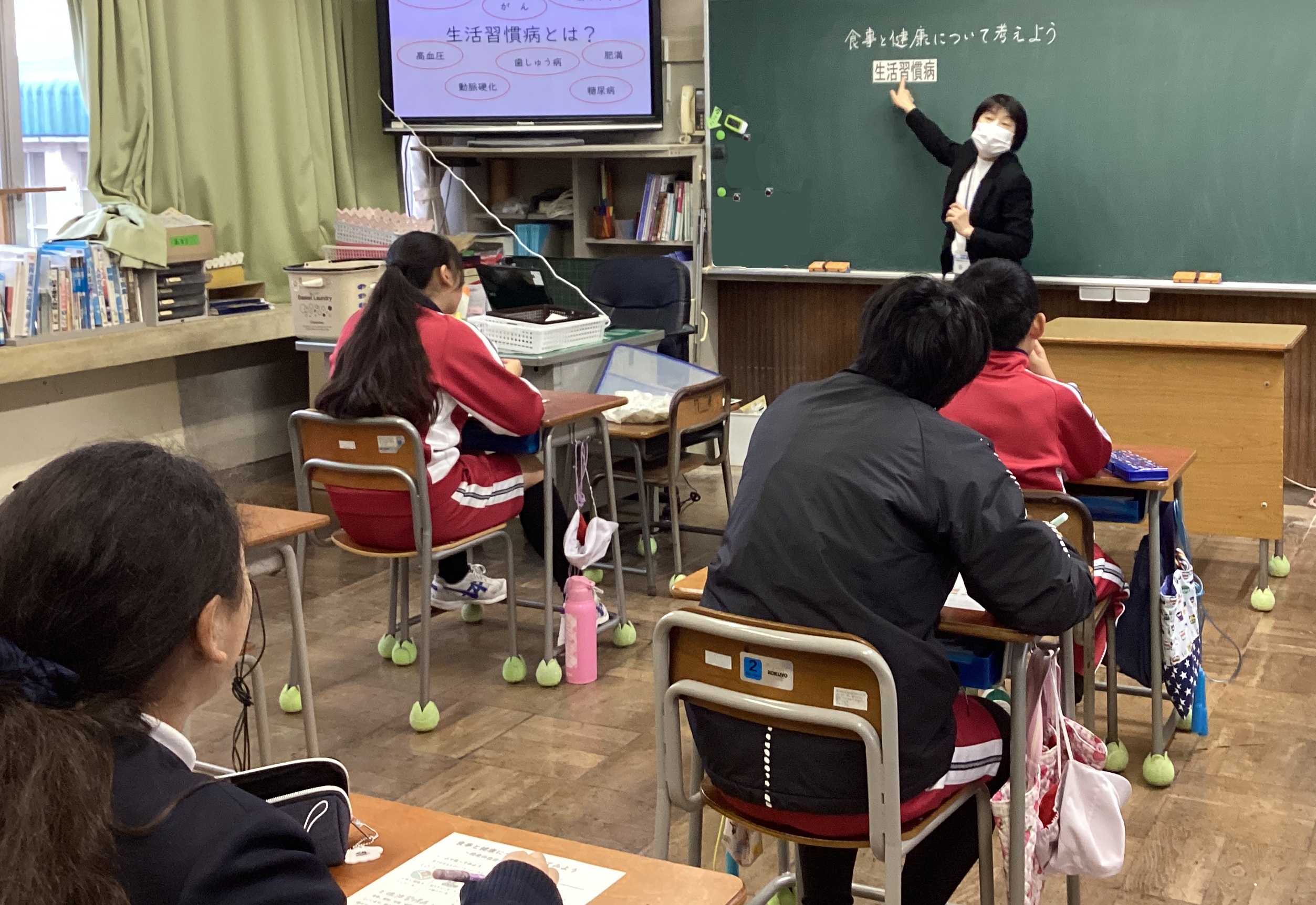

6年生は先週の「教えて先輩」で調理について学び、今日は栄養教諭から栄養バランスの取れた食事について学びました。成人病と呼ばれていた病気が生活習慣病と呼ばれるようになり、大人だけの病気ではなくなってきています。食べたものから体が作られるので、成長期の子どもの時こそ望ましい食事が大切です。

栄養教諭による食育授業は、毎月学年を変えて実施しています。

「教えて先輩」(六条公民館主催の教育事業の一環)で、六条地区出身の齊藤康介先生(啓新高校調理科教諭)から調理の魅力を教わりました。生い立ちや今の職に就くまでの経緯を詳しくお聞きし、子どもたちもいろんなことに興味を持って今の生活を頑張ろうという気持ちになったのではないかと思います。

後半は出汁の飲み比べや目の前で作った出汁巻き卵の試食もさせていただきました。トークと実演から調理に対する熱い思いがしっかり伝わりました。ありがとうございました。

「夜は真っ暗になる六条地区の安全を守る」という課題に対して、反射材の力を使って解決しようと考え、最先端技術を利用し常識を覆すような反射材を製造する(株)丸仁(福井市)の雨森氏に協力を依頼し、最新の反射材について学びました。

今回の授業を受けて六条防衛隊(4年生)がどう動くのか目が離せません。4年生は、午前午後と学びの多い一日になりました。

越前市今立にあるパピルス館と卯立の工芸館に行ってきました。越前和紙は1,500年の歴史があり伝統工芸品に指定されています。今日は、作り方や歴史について説明を聞き、紙漉き体験をしてきました。

県内の小5と中2を対象にした学力調査をしました。県が行っている調査で児童生徒の学習状況の把握・分析から課題を明らかにして、学習状況の改善に役立てることを目的として例年この時期に実施しています。昨日3日は国語と算数、今日4日は社会と理科に取り組みました。

学校付近の今朝の積雪は、屋根の上に少し積もるくらいでした。いよいよ、こういうシーズンに入ってきました。

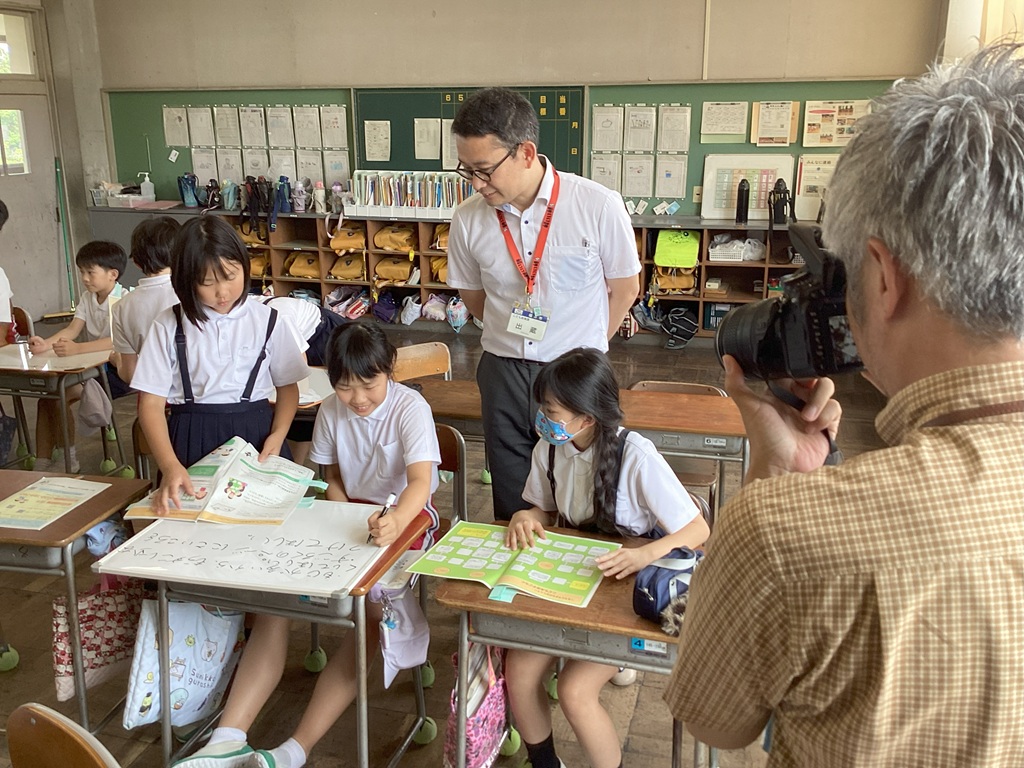

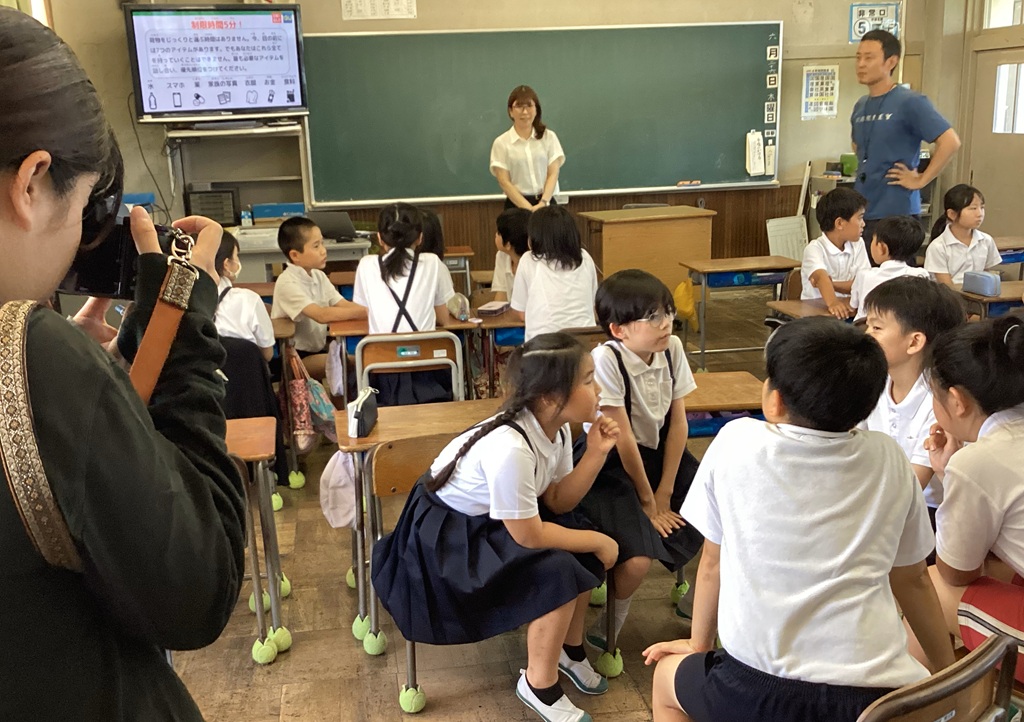

本校では授業を公開して授業研究を進めています。今日は、1年生の国語「日づけ と よう日」の授業を公開しました。日づけにちなんだ言葉を使って「日づけ歌」作り、友達と見せ合って意見交換をしました。いろいろな言葉が並んで楽しみながら言葉遊びをしていました。授業後に参観した教員で授業づくりをテーマに研究会をもちました。

お箏(こと)と尺八の体験をしました。NPO法人福井芸術・文化フォーラムから講師をお招きし、2種類の楽器の演奏体験をしました。部分ごとの名前や音の出し方を教えていただいた後、実際に演奏したり鑑賞をしたりして和楽器の独特な音を楽しみました。

中庭のさくらです。春には満開、夏には青々とした葉、今では紅葉していた葉がほとんど落ちてしまいました。来年に向けて新しい芽をつける準備に入るようです。

別の見方をすると、毎年完全にリセットしているのです。ある意味いろいろ引きづらない潔さを感じます。

九九は小学2年生で学びます。「九」の段まで順にやってきました。「九九」はこの先の算数はもちろん、日常生活でも必要です。

この時間は、完璧に言えるように仕上げていました。

4、5年生が田植えと稲刈りをして収穫した餅米でお餅を作りました。杵と臼を使って餅をつき、醤油をつけて海苔を巻いた磯辺餅にしていただきました。

今日は、家庭・地域・学校協議会の皆様や保護者の方にも来ていただきました。また、「緑もえる里六条委員会」の皆様には、餅つきで大変お世話になりました。ありがとうございました。

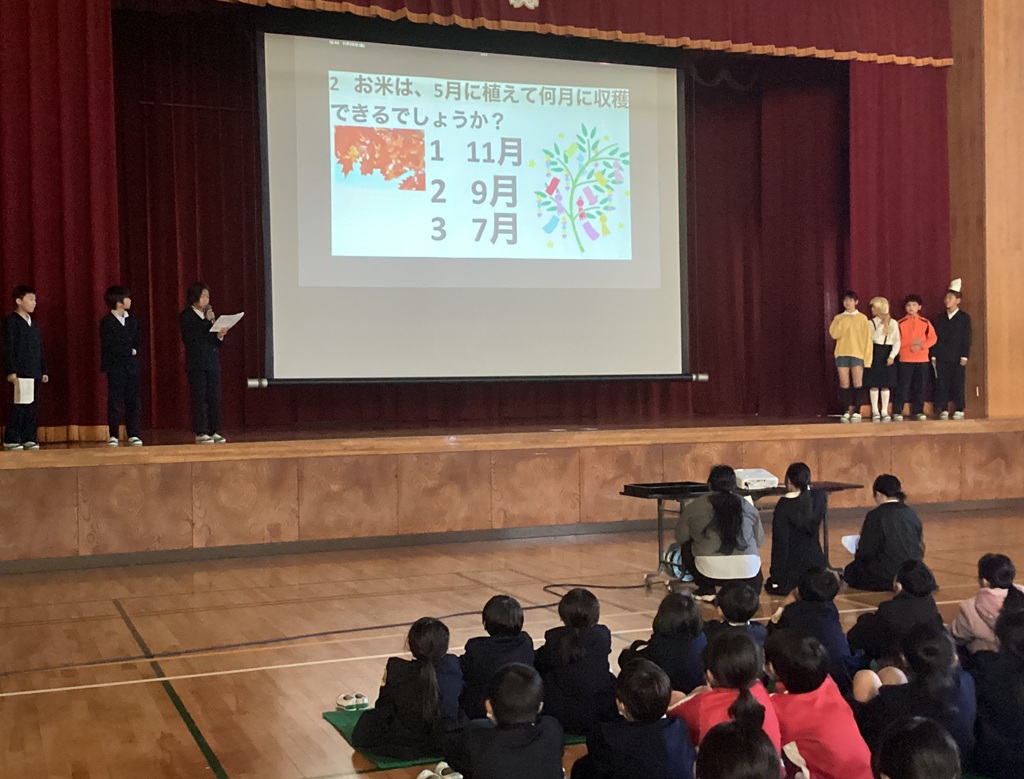

総合的な学習の時間にお米について調べてきたことを、スライドにまとめたりクイズを出したりして発表しました。5年生は、お米について田植えや稲刈り、酒蔵の見学だけでなく、お米を材料としたお菓子も作ってきました。今日はクッキーなどレシピを書いたチラシを作り、全校児童に配付しました。

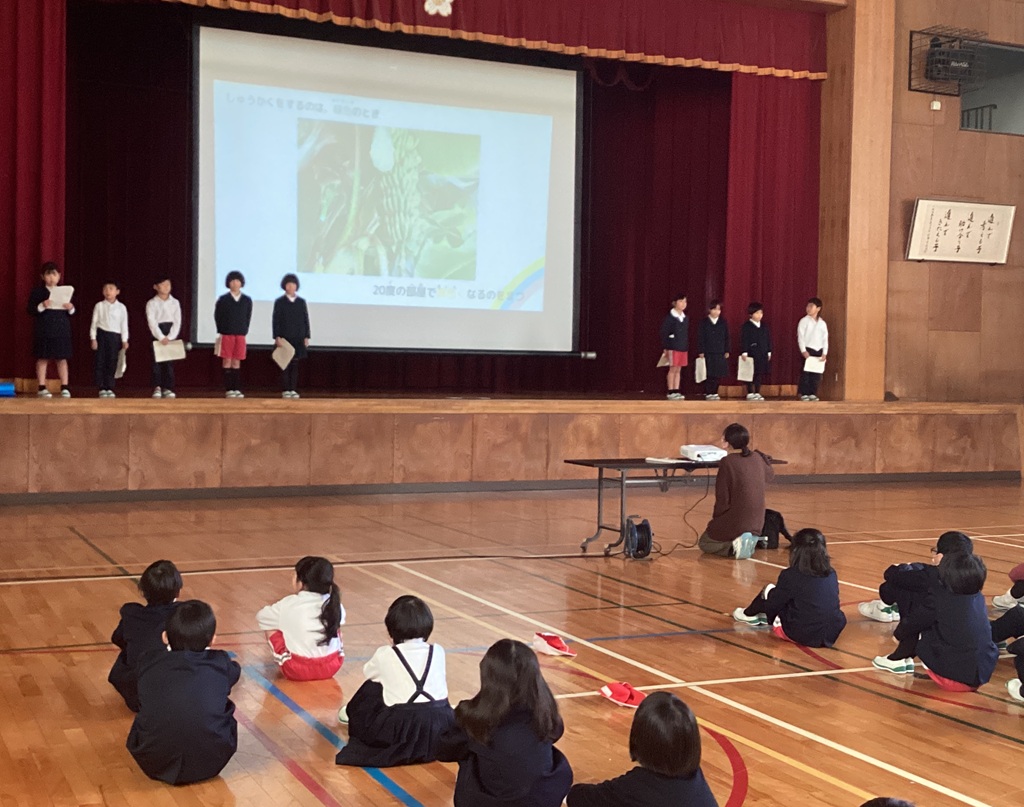

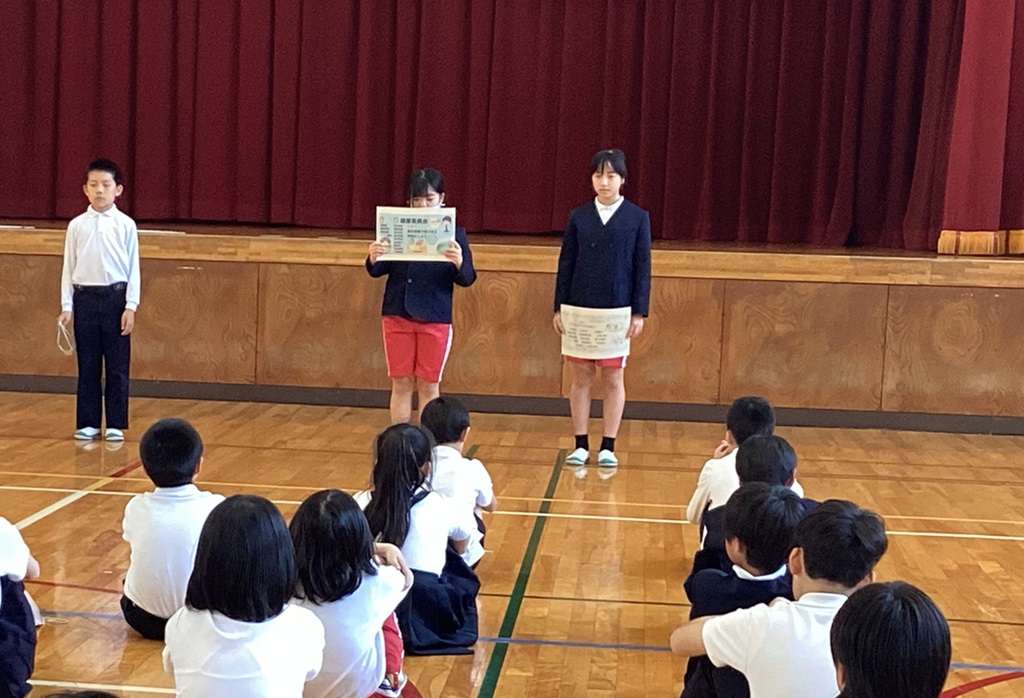

「六条タイム」の全校集会で見学してきた「えじま農園」について発表しました。実際にインタビューして聞いてきたことや見学してきたことを、クイズにして全校の児童に伝えました。全員が台詞をしっかり覚えて、自信をもって発表していました。

健康委員会企画の外遊びは「じゃんけん列車」をしました。今日も学年を問わずたくさんの友達が集まって、賑やかに遊んでいました。この外遊び企画、いいです。

保健の学習で「リビングスペース アタ」主宰の髙橋絵麻氏から、がん経験者としての話をお聞きしました。自分事として、命のこと、自分を大切にすること、これからの生き方を考える時間になりました。今を大切に生きる生き方について実体験を通して語られる言葉1つ1つが強く心に響きました。

外あそびは目の健康にも風邪の予防にも良いことから、「健康委員会」の企画で「だるまさんが転んだ」をしました。学年を問わずこれだけ多くの友達が集まってするのは初めてなので、時間を忘れて夢中になって遊んでいました。多少寒くても、やっぱり子どもたちは元気です。今週は、雨の日を除いて毎日外遊びを計画しています。

株式会社ガイアートによる出前授業でした。除雪で活躍する車の紹介と役割について教えていただいた後、積雪を想定した模型の道路で、ラジコンの除雪車を走行させました。

今年も「コミュラボ・ラーニング」に参加して、磁石やゴム風船を使った「うごくおもちゃ」を作ってきました。また、スペースシアターやジオ・エンゼルなどの展示エリアで不思議な体験をしたり体を動かしたりしました。雨が降っていたので屋外の遊具は使えませんでしたが友達とお弁当を食べて、屋内の遊具でしっかり遊んできました。

タナカ農産グループ(福井市下東郷町)から、全員に「ふくい東郷米」を1パックずついただきました。今回、足羽一中校区の小中学生を中心に配付しているとのことです。ありがとうございました。

今年は、親子でグレッグ先生の講演を聞きました。講師のグレッグ先生に、福井市の姉妹都市「ニュージャージー州」の魅力を伝えていただき、親子で楽しめる時間になりました。また、今年は、全員に英語の絵本のプレゼントもありました。

この後、緊急メールでフォームを使った引き渡し訓練を行いました。総務広報部の方をはじめ保護者の皆様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。

見守り隊の方への「感謝の集い」をしました。毎日、子どもたちの安全を見守ってくださる見守り隊の方に直接「感謝」の気持ちを伝えました。暑い日も寒い日も、ありがとうございます。これからも、お世話になります。よろしくお願いいたします。

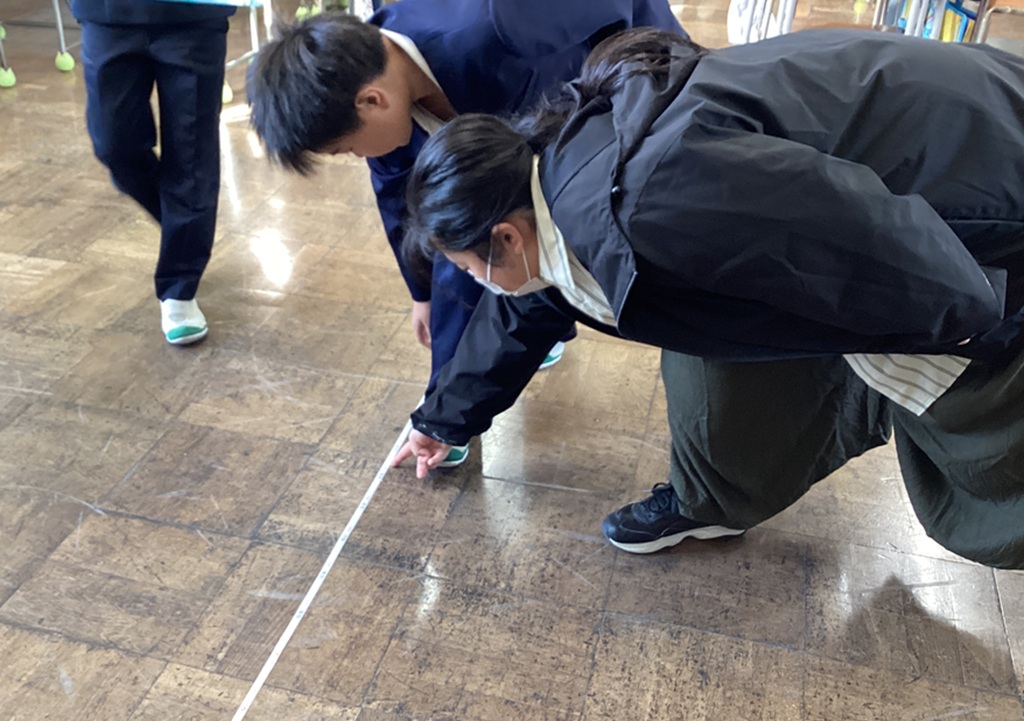

久しぶりの授業参観でした。担任は普段の様子を見てもらいたい、できるだけ子どもたちの頑張りが伝わる時間にしようと工夫を凝らして臨みました。写真は、算数の平均の学習で歩幅の平均を求めている様子です。

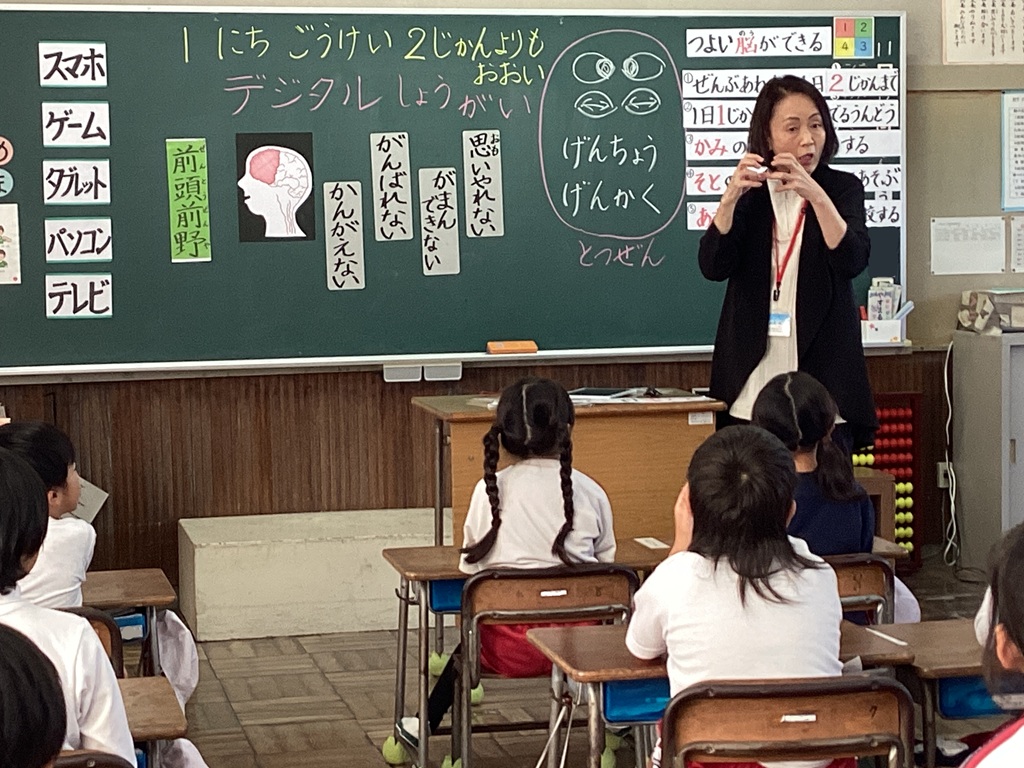

今年もM base山原雅美氏に来ていただいて、デジタル機器の長時間使用で起こるデジタル障がいについて教えていただきました。今では、なくてはならない道具になっているデジタル端末ですが、過度の使用は障がいを引き起こすリスクが高いです。今日は「強い脳の作り方」を具体的に教えていただきました。後は自分がどう動くかです。

先週収穫したさつまいもを使って、スイートポテトを作りました。蒸したさつまいもの皮を剥き、袋に入れて手でつぶしました。そこにバニラアイスとバターを混ぜて卵黄を塗って焼きました。ちょうど良い甘みでとっても美味しくいただきました。

今日も健康委員会の呼びかけで2回目の落ち葉拾いをしました。20名ほどの子どもたちが集まって、あっという間に落ち葉が片付きました。ボランティアで働くたくさんの子どもたちに感謝です。ありがとうございました。

福井県義務教育課の事業の一環で越前和紙をいただきました。ネットで作り方を調べて、たこを作りました。今日は、風がほとんどなく、高く揚げるは難しかったようです。中には、ぐう~んと高く揚げる子がいて、大喜びでした。

来春入学予定のお子様の健康診断をしました。検査をしている時間に、保護者の方に小学校入学に向けて、担当からお知らせやお願いをしました。

ご入学される日を、教職員一同、そして在校する子どもたちも心待ちにしています。

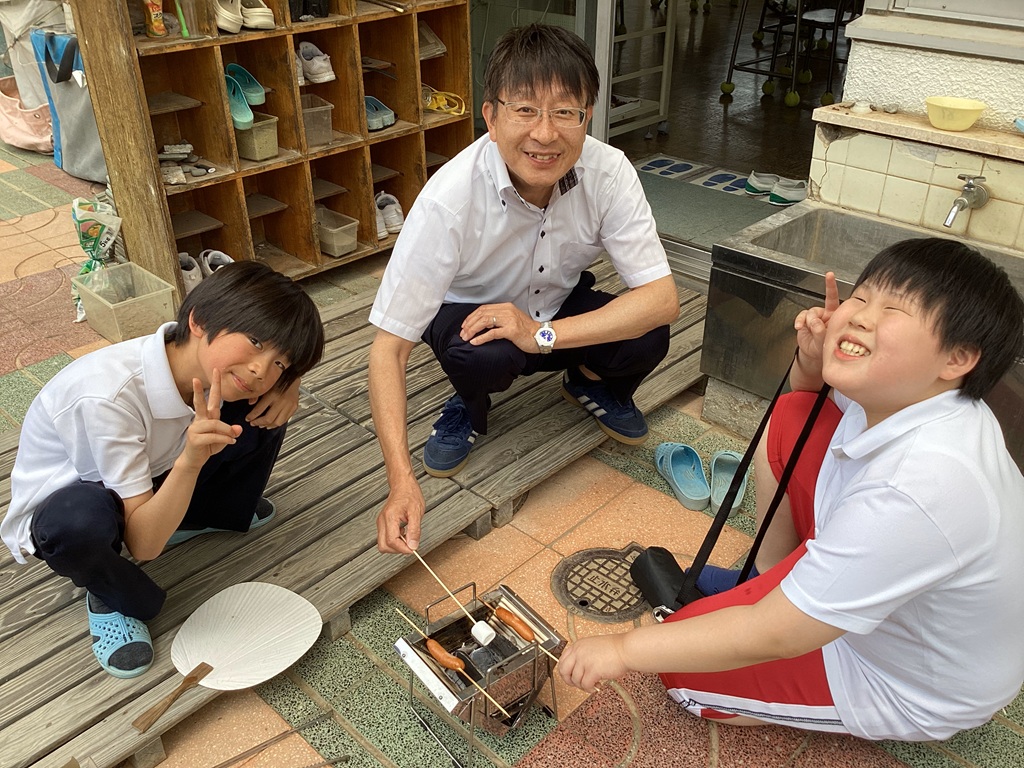

秋晴れの空の下、中庭で火起こしをしました。集めた木の枝や松ぼっくりを使って頑張って火を起こすことができました。今回はマシュマロや野菜、ウインナーなど色々な食材を焼いて食べてみました。やっぱり直火であぶるとひと味違うようです。

生活科の学習で町探検をしています。今日は「家の近くにバナナ農園ができた!」という声から、徒歩で「えじま農園」に行きました。国産バナナの栽培についてビニールハウスに入れていただいて、バナナのでき方やハウス栽培ならではの工夫や魅力について学んできました。

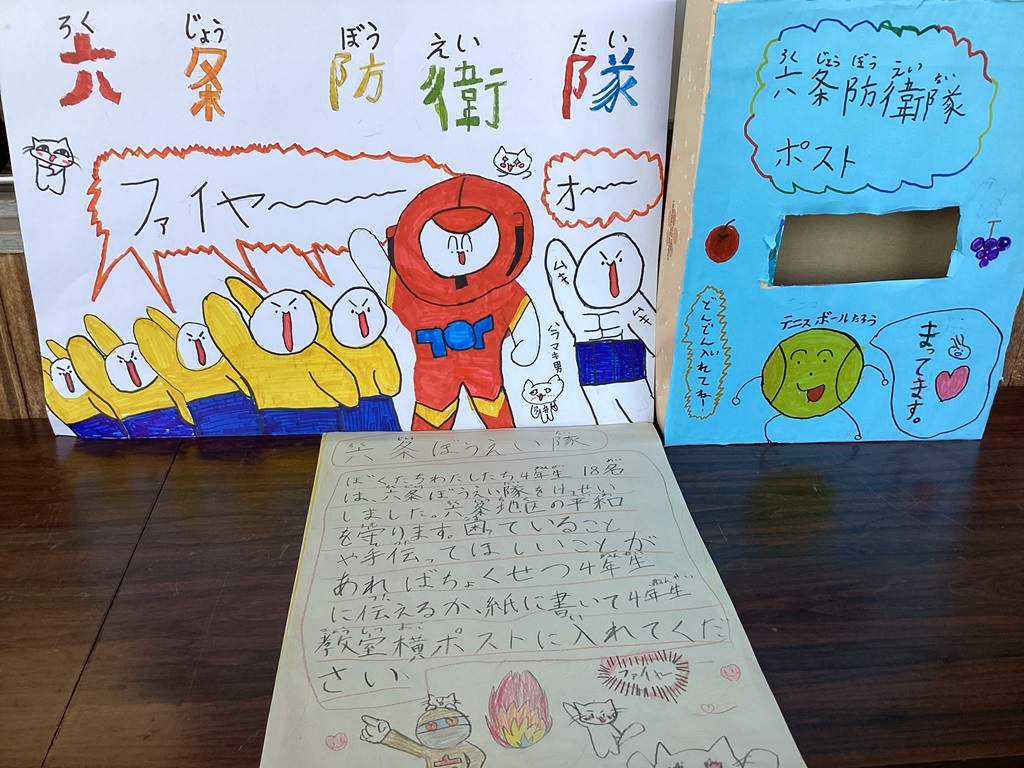

六条タイム(昼休みの後の時間)にこれまでの依頼に対する活動報告をしました。今日の報告では、6つの依頼に応えてきたことを写真を見せて報告しました。6つの中には地域の方からの依頼もあって、どの依頼にも防衛隊はしっかり取り組んでいました。今後は依頼の受け付けは終了し、届いている依頼の対応に取り組んでいくそうです。

10月30日からの年賀状販売を受けて、日本郵便北陸支社の方から年賀状の豆知識や年賀状が届くまでの流れなどを教えていただき、実際に年賀状を書きました。ラインやメールで簡単に人と繋がるようになり、郵便離れから「年賀状じまい」という言葉も耳にします。でも、やはり手で書くことで気持ちが伝わるものです。こういう日本の習わしも大事にしなければいけないと感じました。この様子は、福井新聞の取材を受けました。

天候に恵まれ、気持ちの良い気候の中で実施できました。1年生1200m2年生1500m3年生1800m4年生2000m5年生2300m6年生2500mを走りました。保護者や地域の方からの声援に背中を押されて、それぞれが自分の目標に向かって精一杯の力を発揮しました。たくさんの応援、ありがとうございました。

中庭の桜の葉が散り始めました。健康委員会の呼びかけで落ち葉拾いをしました。きれいにしたい子どもたちが40名ほど集まり、あっという間に落ち葉が片付きました。まだ木に葉が残っているので、しばらくしてまた掃除をするそうです。この活動は、「秋・冬の福井市をきれいにする運動」にも報告する予定です。

6月27日に苗を植えたお芋がしっかり生長しました。秋晴れのもとで今年も20cmを超える大きいイモが採れました。採れたさつまいもは、今後調理をして食べる予定です。

「きいぱす」(美浜町エネルギー環境教育体験館)で、光の三原色、磁力、風力発電についてクイズをしながら学んできました。発電体験や体重移動で前後左右に移動できる「インモーション」、バッテリーカーにも乗って楽しい思い出ができました。

6年生が六条防衛隊(4年生)に依頼したことから実現しました。防衛隊は、屋上は普段立ち入り禁止の場所なので管理職に許可を取る、安全管理を考える、屋上での楽しみ方を考えるなど「しおり」も作って招待しました。進行や案内、屋上にある三角点の紹介など係も分担し、新幹線が通過する時間に見学できるように企画しました。澄み切った青空の下でしばらくの時間でしたが気持ちの良い時間になりました。

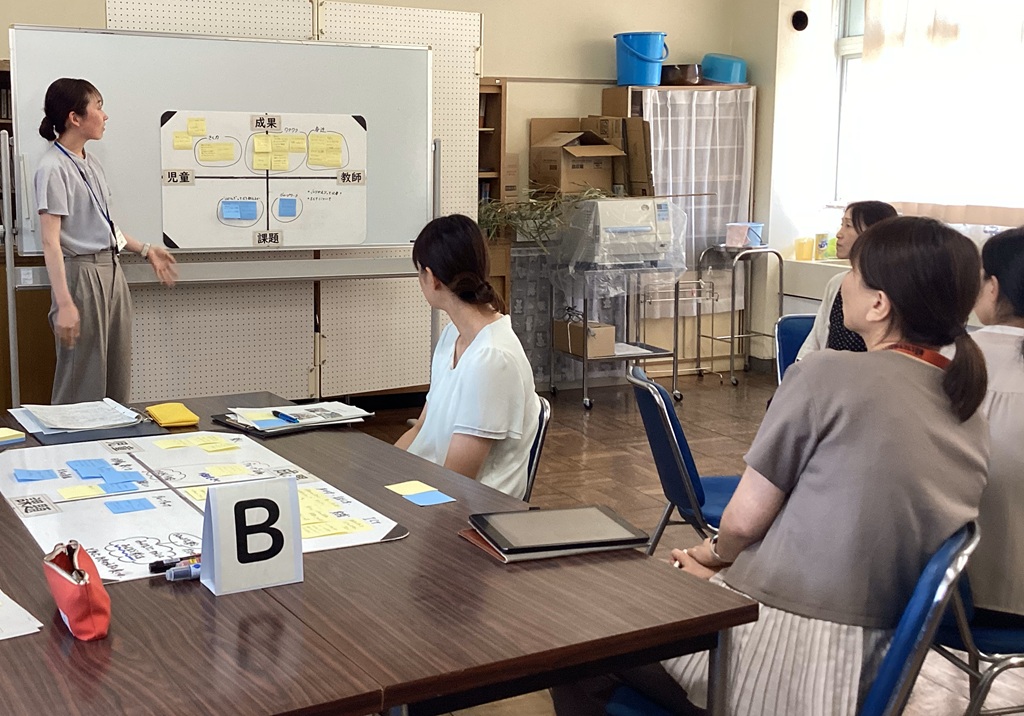

本校は、「分かる授業づくり」「居場所づくり・絆づくり」を研究の柱として、特に「聞く力」「タブレットの有効活用」「認め合える集団」に焦点を当てて研究を進めています。単学級の学校なので、いろいろな学校を訪問されている指導主事に来ていただいて助言をいただく機会はとても貴重です。研究会では「聞く力」をテーマにグループ討議をして教師力を磨きました。

今年も福井大学教育学部地学教室の藤井純子氏に、七輪で作った自作の釜で砂を溶かしてマグマを作る実験をしていただきました。砂山の火口から溶けたマグマ(900℃程度)を流して、火山から流れ出て大地ができる様子を観察しました。マグマの実物を見る貴重な実験です。この様子は、福井新聞、日刊県民福井、福井放送の取材を受けました。

図工の時間に、仮装大会をしていました。色やデザイン、装飾など工夫を凝らした作品ばかりです。

例年1年生の保護者を対象に実施しています。前半は栄養教諭から学校給食についてねらいや県、市での取り組みを説明しました。その後、1年生の配膳や食べている様子を見ていただき、試食をしていただきました。献立は、牛乳、ご飯、ブリミンチカレーフライ、チンゲンサイの炒め煮、中華スープでした。PTA母親部会の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

9時30分過ぎに奈良駅に到着し東大寺で大仏を見学しました。鹿ともふれあい、貴重な体験をしてきました。午後は、また京都に戻って「VS PARK」で体を使って遊んできました。二日とも青空に恵まれ教室では出来ない体験の連続で、友達との絆が深まる2日間になったようです。

6年生9名引率3名で、今年もJRを利用して行きました。8時37分には京都駅に到着し、午前中は伏見稲荷、金閣寺、北野天満宮を散策。午後は二条城と伝統産業体験でほぼ予定通りに進みました。京都駅のすぐ近くのホテルに宿泊したので移動が楽にできました。

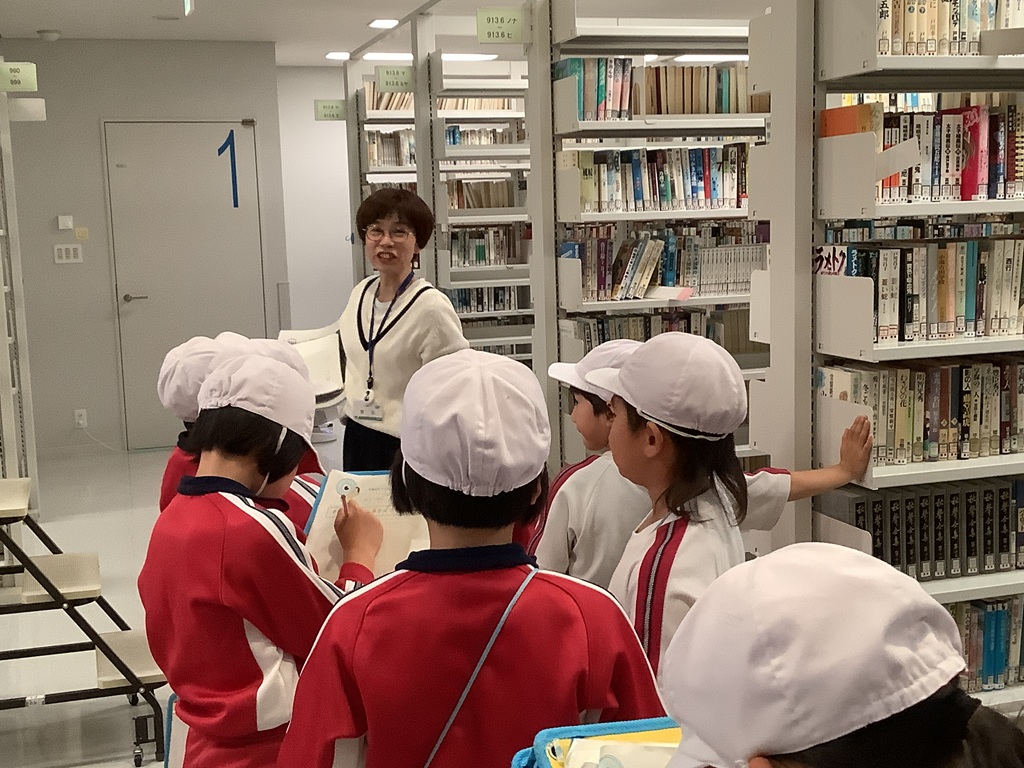

30分ほど歩いて行ってきました。前半は司書さんに読み聞かせとストーリーテリングをしていただき、その後、本は左から右、上から下の順に並べられていることやどこの図書館も共通した分類をしていることなど分類について教えていただきました。後半は館内を見学し、閲覧できる本は30万冊、他に80万冊を書庫で保管しているとのことです。普段は入れない書庫の見学もさせていただきました。

授業を公開して授業研究を進めています。今日は、3年生の算数「円と球」の授業を公開しました。子どもたちはいろいろな視点から「球のとくちょう」を見つけ、自分の言葉でまとめていました。授業後、参観した教員で授業づくりについて情報交換をして研究を深めています。

総合的な学習で米について調べている5年生が、地元にある「美川酒造場」を見学してきました。澄みきった地下水と地元で作っている酒米を使って、この酒蔵特有の風味のあるお酒を造っています。6代目の美川欣哉氏ができるまでの工程を詳しく教えてくださいました。ヨーロッパにも出荷するなど、日本酒が世界で注目されていることも教えていただきました。

理科の「すずしくなると」の学習で、秋の生き物を探しました。茶色くなったヘチマを観察していて、アシナガバチも一緒に観察できました。ハチの活動が盛んになる時期なので、刺激をしないようにしたいです。

マラソン大会で走るコースの下見をしました。1年生は1200m、2年生は1500mの距離を折り返しのコースで走ります。今日は、それぞれの折り返し地点や曲がる場所、交差点などを確認してきました。

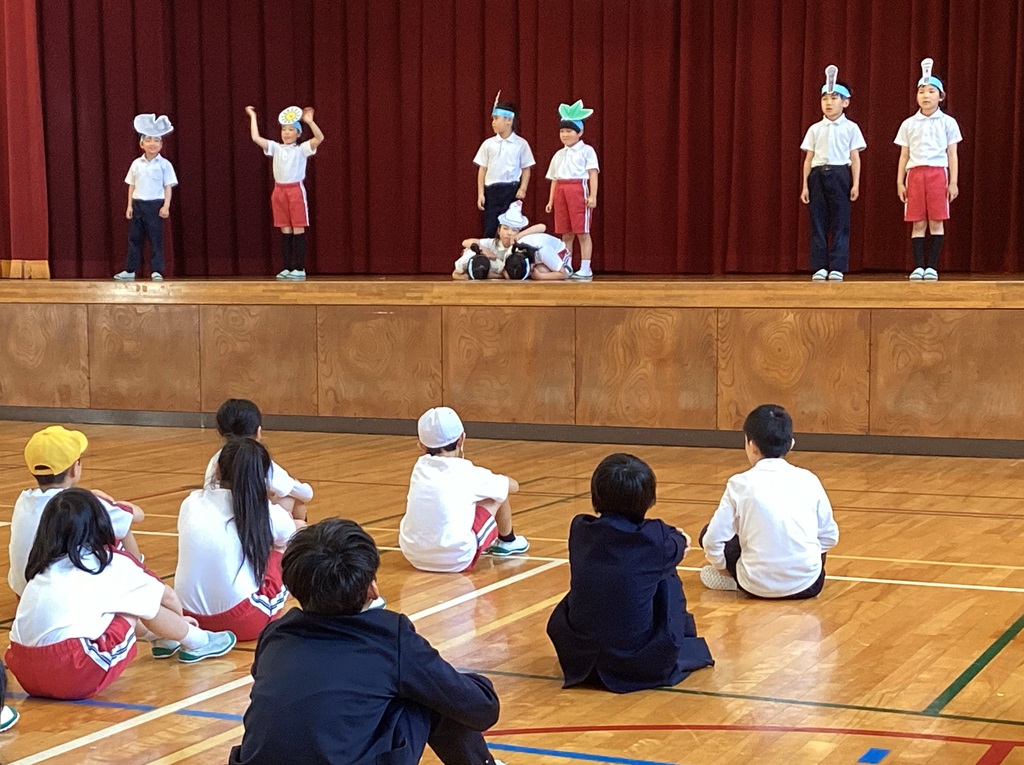

国語で学習してきた「くじらぐも」の音読発表会をしました。手作りの大きなくじらぐもを使って、自分の台詞だけでなく全員がすべての台詞が言えるほど練習してきた成果を披露しました。ジャンプのタイミングもバッチリそろって、それぞれが感情を込めて発表しました。今年も、六条こども園の子どもたちを招待し、発表の後、一緒に体を動かしてして交流をしました。

今日から月、水、金の20分の休み時間にマラソンの練習を始めました。マラソン大会に向けて、子どもたちの意欲が高まってきました。今年も1年生1200m、2年生1500m、3年生1800m、4年生2000m、5年生2300m、6年生2500mを走ります。

国語の時間に新しく習う漢字の練習をしていました。3年生になると、画数の多い漢字も習います。新出漢字は、漢字ドリルを使って一文字ずつしっかり書いて覚えています。ちなみに、小学校では、1年生80字、2年生160字、3年生200字、4年生202字、5年生193字、6年生191字、合計1,026字を習います。デジタル化が進み、もしかしたらこの先実際に書くことが少なくなり漢字の学習は必要ないように思います。でも、習わないと読めません。やっぱり書いて覚えるのが効率的のようです。

5日間の秋休みが明けて今日から2学期がスタートしました。短い休みでしたが、それぞれ充実した休みになったようでしっかり充電して登校してきました。久しぶりの給食は、デザートに「さつまいもと栗のタルト」(左)か「ふじりんごゼリー」(右)が選べる選択給食でした。他のメニューは、麦ごはん、チキンカレーシチュー、キャベツとコーンのソテー、煮干しのごまからめでした。どれもおいしくいただきました。

福井市は2学期制なので本日9日は1学期の最後の日でした。担任から一人一人に頑張っていたところや成長したところを伝えて通知表を渡しました。それぞれが振り返りをして次のステップにつなげて欲しいと思います。

明日からの秋休み(10月10日~14日)、ブログは休止します。

今年は第60回の記念大会でOBチームが3チーム加わって大会を盛り上げました。足羽第一中学校区の酒生、一乗、上文殊、東郷、文殊、六条の6つの小学校を巡る駅伝大会で地域の方にも馴染みの深い恒例の行事です。3学年全クラス対抗で10チーム、20区間をたすきでつなぎました。先輩たちの力強い走りに精一杯の声援を送りました。

永谷園が提供している「あさごはんと4つのスイッチ」の食育教材で授業をしました。あさごはんを食べると4つのスイッチが入るそうです。「あたま」のスイッチONでシャキッとします。「からだ」のスイッチONで元気がでます。「おなか」のスイッチONでうんちがしっかりでます。「こころ」のスイッチONで気持ちが落ち着きます。4つのスイッチを意識して「早寝 早起き 朝ご飯」で体調を整えていきましょう。

今年も「六条ふれあいまつり」のアトラクションで6月に福井市小学校連合音楽会で発表した「マイバラード」を歌いました。今回は、振り付けを入れた「おまつりver.」を披露しました。

日本赤十字福井県支部の救急法指導員の方に教えていただきました。倒れた人を発見したら、①反応の確認②協力者を求める③呼吸の確認④胸骨圧迫⑤AEDで慌てずに対応することが大切とのことです。ただ、この慌てないことが一番難しそうです。後半は人形を使って胸骨圧迫の体験もしました。この授業は、2年に一度行っています。

生活科の学習で歩いて行けるお店、会社に行ってきました。六条郵便局、Sparrow Rhythm(美容室)と菓子の木(お菓子屋さん)、リュウザキ印刷(シール等印刷屋さん)を訪問しました。普段は入れないバックヤードを見学したり、質問をしたりしてどんな仕事をしているのか詳しく聞いてきました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

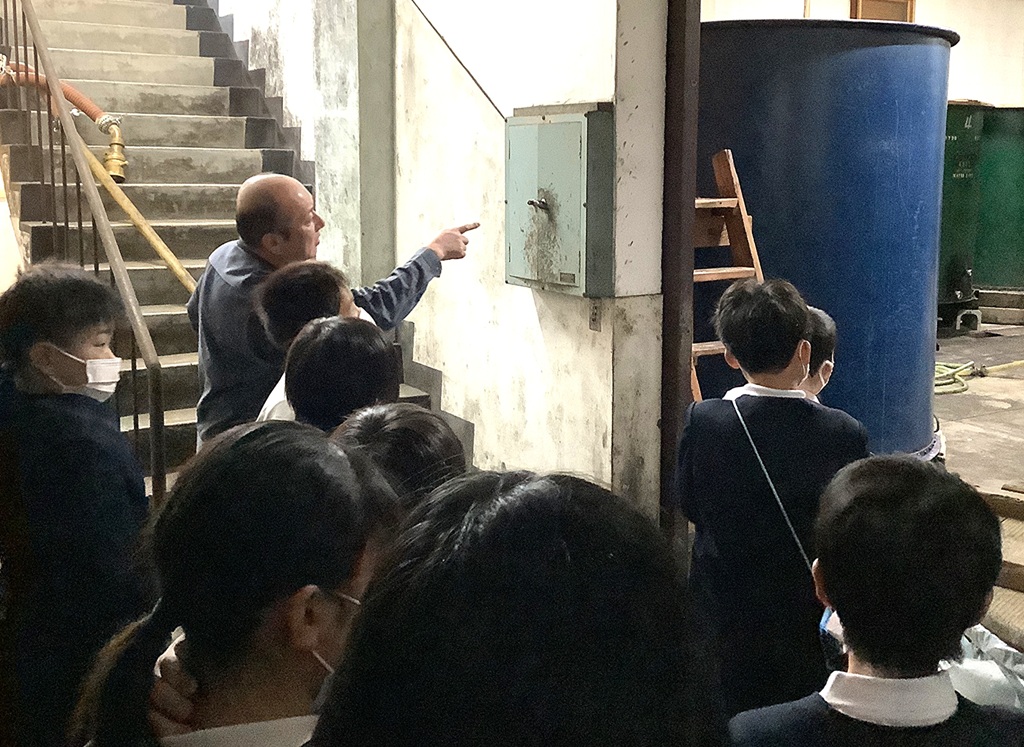

今年も日本赤十字福井県支部 西村美貴穂氏に来ていただいて防災教室をしました。避難所に持って行く物について、カバンに入るだけという条件で考え、友達に選んだ理由を説明し合いました。それぞれがいろんな想定をして何が必要で何が必要でないかを真剣に考えていました。防災教育の目的は、危機感を持たせることとのことです。いつどこで災害に遭っても、うろたえずに行動できるように備えておくことが命を守ることに繋がります。学校ではこの「危機感」を意識して取り組んでいます。

南校舎2~3階段踊り場の掲示板で展示しています。先日描いた絵手紙の書き方と共通する部分があるようです。どの絵も迷いのない筆の運びを感じます。

澄み切った青空の下で稲刈りをしました。前半は鎌を持って稲を刈りました。その後、大型のコンバインで一気に刈り取りました。何人もの仕事を一台の機械で、しかも大きな機械を繊細に操作して刈り取る様子を見学して、改めて技術進歩と熟練した運転テクニックのすごさを感じました。刈り取った餅米は10月5日の「六条ふれあいまつり」、11月28日の「収穫祭」でお餅にします。「緑もえる里六条」の皆さん、ありがとうございました。

図工の工作で大切なものを入れる箱を作りました。お気に入りの箱に、切り込みを入れたり、リボンをつけたりしていました。鍵をつけたり、周りにイラストを描いたりなど、アイデアが止まらないようで、頭で考えたものを形にしていく楽しさを味わっていました。

友だちと一晩を過ごしました。今日は「スプーン作り」と「カレーライスづくり」をしました。IHの家庭では炎を見ることがないため、薪の炎の熱を体感して、ご飯やカレーを作ることは貴重な体験になったと思います。この2日間で、相手を思いやる言葉や態度があったり、時計を見て自主的に行動したりなど、頼もしい姿を見ることができました。

少年自然の家のスタッフの方々、細やかな御配慮、ありがとうございました。思い出をたくさん作っていただきました。

福井市少年自然の家で、1日目は「里山わくリンピック」「カートンドッグ(ホットドッグ)作り」「モルック」「革ストラップ作り」「夜のレクレーション」のプログラムで、学校ではできないわくわくする活動ばかりです。写真は、お昼ご飯の「カートンドッグ」を作っている様子です。

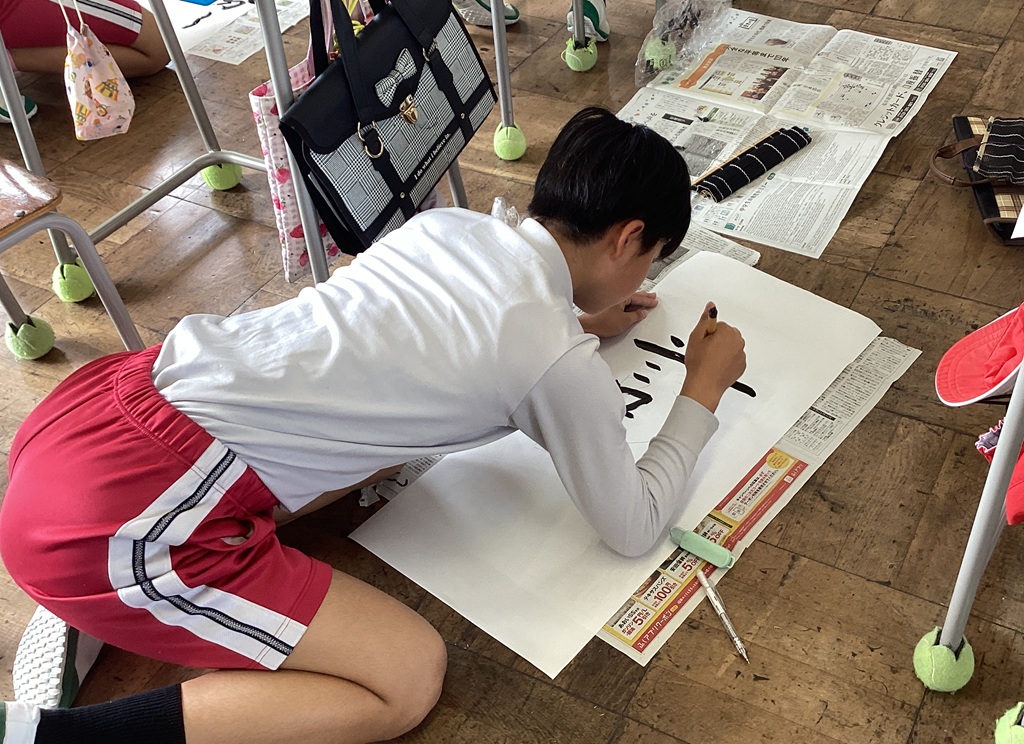

書写の時間に10月5日に行われる「六条地区ふれあいまつり」に使うプログラムの表示を一人が2種類ずつ書きました。書く文字や文字数がそれぞれ違うので、大きさやバランス、文字の太さを工夫していました。

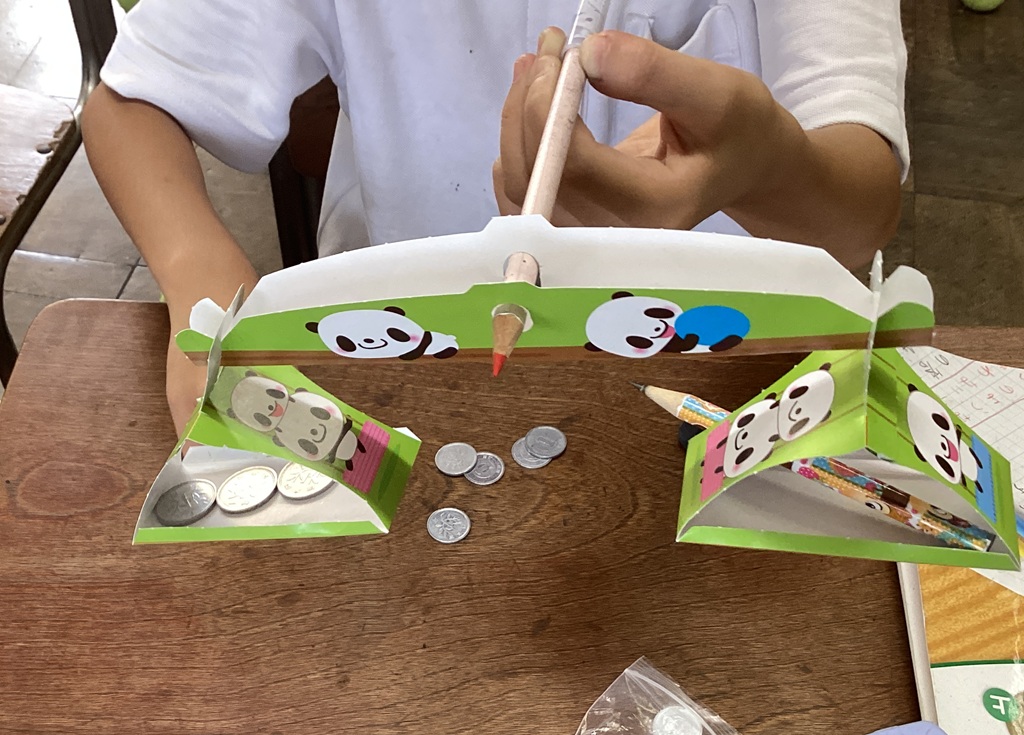

算数「重さ」の学習で、教科書に付録で付いているてんびんを組み立てて、いろいろな文房具の重さを測りました。重さの単位には「g(グラム)」が使われること、1円玉が1gであることを学び1円玉を使って重さを調べました。ちなみにこの鉛筆は3gでした。重さの学習は初めてなので、具体物を使って量感も養っていきます。

世界中で共通して使われる普遍単位の「g(グラム)」は、水の重さを基準にして「摂氏4℃の水1㎤の質量」とされており、19世紀末にフランスで作られたとのことです。

1年生の給食の配膳、一つも無駄な動きがありません。配膳台を濡れたふきんで拭いている子がいます。同時に担任が廊下で食缶を持つと担当の子がそれを配膳台に運びます。話をしている子は一人もいません。食缶がすべて配膳台に並ぶと、お盆に牛乳を乗せた子から配膳をしてもらいます。廊下の給食用台車に、ゴミを入れる袋をそっと置く子がいます。ずっーと見ていたい、みんなに見てもらいたい様子です。

ちなみに、今日の献立は牛乳、ご飯、オムレツのトマトソースがけ、大根と水菜のサラダ、野菜スープでした。

4年生六条防衛隊の「届けよう 服のチカラ」プロジェクト(着なくなった子ども服を難民の子どもたちに送る活動)にご協力をいただきありがとうございました。全部で521枚の洋服が集まりました。集まった段ボール6箱分の服はユニクロの事務局に送ります。この様子は、福井新聞、福井テレビ、福井放送の取材を受けました。

福井市が行う「キャリア教育プログラム」で福井青年会議所の方から「伝える力」について教えていただきました。自分の思ったことを相手に正しく伝えるポイントや、使いがちな「チクチク言葉(相手を傷つける言葉)」を使わずに言い方を変えて伝える大事さを学びました。

理科「太陽の光」の学習をしています。今日は、太陽の光が強かったため、外に出て虫めがねで太陽の光を集めました。直径5cmほどの虫めがねですが、一カ所に集まると眩しいくらい明るく、熱もかなり高かったです。紙の発火点は種類によって違うようで300~450℃とのことです。今日は、太陽の光で燃えるくらいでした。約20㎠の光で紙を燃やすだけのエネルギーがあるのです。太陽エネルギーの大きさに驚きます。

総合的な学習の時間に自分たちの町の素敵なところを見つけてきました。今日は、昆虫チーム、田んぼチーム、植物チーム、建物チーム、寺・神社チームが各教室に分かれて、調べてきたことをタブレットを使って発表しました。写真は、寺・神社チームが6年生に発表している様子です。

今年も「スポーツフェスタ」が開催されました。本校は、今年もニュースポーツの「スティックリング」と「卓球バレー」の体験、9.98スタジアムでの試走をしてきました。「スティックリング」と「卓球バレー」は附属義務教育学校の児童と対戦し、他校の児童との交流もできました。

図工の時間にいろいろな形のパーツをくぎでつないで作品を作っています。全員が立体で表現する面白さに全集中していました。

くぎをまっすぐ打つコツをつかむまで時間がかかりそうです。

福井市農林水産部農政企画課の“福井の「食」の未来を支える食育推進事業”で魚さばき体験をしました。

まず、講師の先生から「ふくらぎ(ハマチの小さいサイズ)」のさばき方(三枚おろし)を教えていただき、子どもたちも一人一尾ずつさばいて、ムニエルと蒲焼きを作りました。

自分でさばいた魚の味は格別だったようです。この授業は福井新聞の取材を受けました。

4年生六条防衛隊が「届けよう 服のチカラ」プロジェクト(着なくなった子ども服を難民の子どもたちに送る活動)を展開中です。今週12日(金)まで児童玄関前に箱を置いて、着なくなった子ども服を集めています。

9月25、26日に4、5年生が「宿泊学習」で一泊します。今日は6年生が、4、5年生からの依頼を受けて、宿泊学習についていろいろと教えていました。

6年生は体験した宿泊学習当時の写真を使ってプレゼン資料を作り、どんな活動だったかを具体的に説明しました。4、5年生はその話を聞いた後、不安に思っていたことや気になっていたことなどを質問していました。

町の先生(安立さん、上田さん)に来ていただいて「絵手紙」に挑戦しました。前半は、筆を垂直にもって線や渦巻きをゆっくり書く練習をしました。後半は、気に入った野菜の絵を描きました。色紙いっぱいを使って大きく誇張して描くことがポイントのようです。次回は、色を塗って文字を書いて完成させます。できた作品は10月5日に行われる「六条地区ふれあいまつり」で掲示します。思いのこもった作品が並ぶのが楽しみです。

算数「かさ」の学習で10mLの水を簡易注射器で量りとりました。「かさ」は体積を表す言葉で、小学2年生で学習した後は5年生で体積という言葉で学習します。ここでは、L(リットル)、dL(デシリットル)、mL(ミリリットル)の単位を使うことで、共通した普遍単位の必要性を学び、おおよその量の感覚を養います。

音楽「どれみとなかよくなろう」で鍵盤ハーモニカを使って学習をしました。はじめにパーツの名前や持ち方、扱い方や学習中のルールを聞きました。後半は実際に音を出して、長く伸ばしたり、短く切ったり、強弱をつけたりして音を出すことを楽しみました。

猛暑日(最高気温が35度以上)の日数の記録が連日更新されています。今日の福井市の予想最高気温は38度で、本校グラウンド(12時過ぎ)も38度でした。1日に4回指数をはかり体育館とグランドでの運動の可否を示しています。今日は屋外での運動は中止で、昼休みはエアコンの効いた教室や紙芝居をしていた会議室で過ごす子が多かったようです。

今年は、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常な状況でありながらこの高温とのことです。2023年に国連の事務総長が使った「地球沸騰化」という言葉が現実味を帯びてきました。

10月5日に六条地区の「ふれあいまつり」があります。六条地区の育成会が子どもが楽しめるコーナーを担当することから、どんな内容にしたらいいのか子どもたちからアイデアを聞きに育成会の会長が来られました。

子どもたちからのアイデアで楽しい遊び場ができそうです。これまでの経緯も聞いてずっと以前から子どもたちを宝としている地域であることが分かりました。

夏休み中、大きな怪我や病気の報告がなかったことを喜んでいます。集会では学校が始まったことに対して「友達と遊べるしみんなと一緒に勉強できるから学校が楽しみだった」と言う声がありました。その期待に応えられるように、みんなで素敵な学校にしていきたいと思います。

夏休み中、ブログは休止します。

夏休み直前の今日、防衛隊が全学級にタオルやクールリングを冷やす氷水を提供しました。校内の冷蔵庫でできる限りの氷を準備して、各学級に洗面器2個ずつを運びました。届けてもらった学級では、下校前に届いた冷たい贈り物をとても喜んでいました。六条防衛隊の守備範囲の広さに感心しています。

全校児童で4月からの活動の写真を見て、振り返りをしました。BGMは6年生が薦める曲の中で一番多かった曲を流しました。

明日からの夏休み、自由な時間がたくさんあると思います。39日間の休みが充実したものになるよう計画を立てて大切に過ごしてほしいと思います。

福井市少年愛護センターの方に来ていただいて、タブレット、スマホ、パソコンでのネットを介したトラブルについて話を聞きました。動画を視聴し、SNSなどネット上でも現実の社会と同じように相手を思いやることの大切さや、嘘を書き込んだことで本人が思ってもいなかったことが起きてしまうことなど、いろいろな事例を聞きました。これらの端末は身近で便利な道具ですが、使い方を間違えると生涯取り返しがつかないことがあります。毎年行っていますが、この授業は子どもたちが絶対に知っておくべき内容でした。後は、自分がどう動くかです。

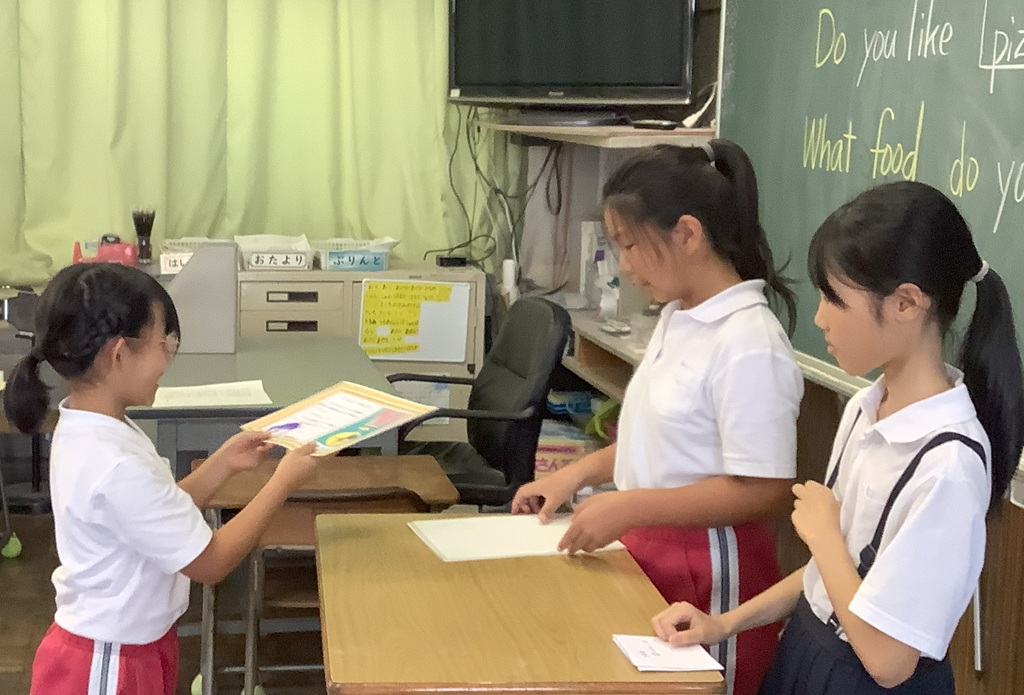

6月下旬に実施したピカリンピック(期間中の歯磨きの回数で審査します)の表彰式をしました。約9割の児童が金メダルとピカリン賞を受賞しました。次回は、全員が受賞できることを期待しています。金メダルは1、6年生が全員、ピカリン賞は1、3年生が全員受賞しました。歯を大切にすることは健康を保つことにも繋がります。これからも歯磨きを継続していきましょう。写真は、3年生教室の様子です。

図工の時間に新聞をつかった造形をしました。セロテープやのりを使わずに新聞紙だけでつないで作りました。声が聞こえてきたので廊下に出てみると、手作りの電車が到着していました。2年生の図工では、材料の特性を活かした造形遊びを通して発想や構想の能力を高めたり創造性の技能をつけたりします。いろいろ話し合ってこの電車ができ上がったのだと思います。

福井南警察署生活安全課の方から、トラブルに巻き込まれないようにするための話を聞きました。SNSやオンラインゲームでの書き込みによるトラブル、意識をしていないと巻き込まれるいろいろな危険について教えていただきました。

実際に市内で起こった事案もお聞きして、身近なところで起きていることが分かりました。後は、自分がどう動くかです。

昨日、学校給食センターのご飯に金属片の混入(他校2校で発見)があったことを受けて、本日米飯の提供が中止になりました。保護者の方には、緊急メールの連絡でご飯持参の対応をしていただきました。ありがとうございました。写真は1年生の様子です。

音楽の鑑賞の学習で、弦楽器のバイオリンとビオラの音色や響きを体験しました。音楽は、表現(歌唱、器楽、音楽作り)と鑑賞の2つの内容を学習します。音楽担当のバイオリンで、持ち方や弾き方、姿勢を聞いた後、順番に音出しを体験しました。昨日は、5年生でも同じ内容の授業をしました。

昨日と今日の2日に分けて保護者懇談会をしました。4月からの学校での様子を担任からお伝えし、ご家庭での様子などを知ることができました。子どもは身体だけでなく、知力、体力、記憶力、集中力、精神力等も大きく成長します。ただ、その向きが大事です。家庭と学校が違うことを言うと、子どもはどうすればいいのか分かりません。家庭と学校が連携して同じ方向にベストな方法で支援していきたいと思っています。

4月末に植えたジャガイモがすくすくと生長しました。今日はそのいも掘りをして、大小たくさんのジャガイモを収穫しました。来週、ポテチにして食べるそうです。

越前朝倉万灯夜、今年は8月23日(土)24日(日)に一乗谷朝倉氏遺跡で行われます。23日の夜、会場をライトアップするカップ(約150,000個のカップに水を入れてろうそくを浮かべる)に「僕の夢・私の願い」を書きました。この様子は福井新聞、福井テレビ、FBCの取材を受けました。

日本教育弘済会福井支部から学校教育図書をいただきました。例年当会福井支部が県内の公立学校に図書を贈呈しています。今年は、県内すべての小学校が対象になっており、本校教職員が選んだ13冊の本をいただきました。図書室において有効に使わせていただきます。

令和7年春に「福井市こども未来条例」が制定・施行されました。福井市では、この条例に関するパンフレットを作成します。今日は、福井市こども未来部こども政策課の方から条例について学んだ後、パンフレットがより分かりやすく魅力的になるようにはどうすればよいかを考えました。4年生「六条防衛隊」の守備範囲が広くて目が離せません。この授業は福井新聞の取材を受けました。

6月10日に植えた「人権の花」が見頃を迎えています。3年生が植えたホウセンカの葉の緑と花で玄関を彩っています。

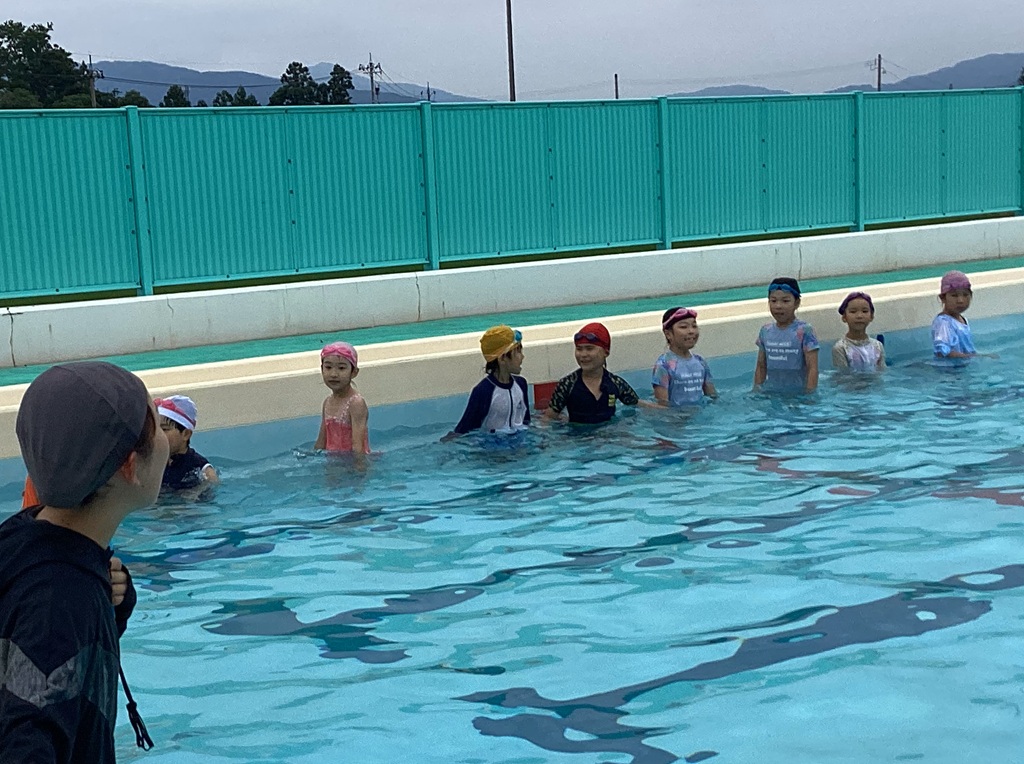

県が取り組む学校体育実技補助指導者派遣事業(水泳)で、補助指導員(小林博一氏)から水泳を学びます。天候に依りますが全学年が3~4回指導を受ける予定です。今日は、初日なので水中での姿勢などポイントを押さえて教えていただきました。

県立図書館の職員の方に来ていただいてブックトークやストーリーテリングをしていただきます。最寄りの学校と連携した事業の一環で、今日から2学年ずつしていきます。今日は1、2年生がしました。明日は3、4年生、明後日は5、6年生がします。今年度もこの時期と1月に実施します。本校では、今回の取り組みの他に教員による読み聞かせも行って、読書の面白さを伝えていきます。

今年はぐずついた雨がなく、近いうちに梅雨明けになるようです。桜の下で咲くあじさいが見頃を迎えていますが、今日は最高気温が35度を超える予想で晴天には似合わない感じです。

6月10日に植えた「人権の花」のプランターのうち3つを、お世話になっている六条公民館、六条こども園、六条郵便局に届けました。六条防衛隊に校長から依頼があり、挨拶の言葉も考えて渡してきました。写真は、公民館での様子です。

1、2年生から水泳学習が始まり「プール開き」をしました。この時間は薄曇りで気温26.0度、水温27.0度で風はありませんでした。入る時間を短くしましたが、「寒かったー」というのが一番多い感想でした。

学校近くの畑をお借りして、さつまいもを育てます。全員が苗を植えてから、「大きな 大きな いもになれ」とみんなで声をかけて、豊作をお祈りしました。10月中旬以降に収穫予定です。

ユニクロ、GUを展開している「ファーストリテイリング」から「届けよう 服のチカラ」プロジェクト(着なくなった子ども服を難民の子どもたちに送る活動)への協力を依頼されました。六条防衛隊の活躍を知ったスタッフの方が、東京から直接会いに来られました。この様子は、福井新聞、日刊県民福井の取材も受けました。

今年度の第1回目の会議でした。全学級の授業を参観していただいた後、学校の状況、スクールプラン、学校運営マンダラチャート、中学校区教育等について説明しました。また、4月からの活動の写真をスライドで見ていただきました。学校が地域の方から支えられていることを改めて感じました。引き続きご支援、ご協力をお願いして会を閉じました。

国語「大きなかぶ」の音読劇をしました。1人1人が役割を分担して「大きなかぶ」をぬきました。これまで、はっきり話す、声に強弱をつける、動作は大きくするなどやっていくうちに気がついたことを修正してきました。本番は2年生の先輩に見てもらって、練習してきたとおりの演技ができたようです。

生活科の時間に、徒歩で行ける林にクワガタがいるとの情報から、網と虫かごをもって虫探しに行きました。見事、クワガタムシとトンボ、オタマジャクシをつかまえました。しばらく教室で育てていくようです。夢中で虫探しをした後は、県立図書館でしばらく涼んで学校にもどりました。

本校は1日目の午後の部(12校)に参加しました。午前中は体育館で最後の調整をして臨みました。本番は、練習の成果を出し切った堂々とした発表で、子どもたちが作り上げてきた「マイバラード」をホールいっぱいに響かせていました。

本校は、「分かる授業づくり」「居場所づくり・絆づくり」を研究の柱として、特に「聞く力」「タブレットの有効活用」「認め合える集団」に焦点を当てて研究を進めています。今日は、4年生の国語の授業を教員全員が参観し、その授業について成果と課題を協議しました。授業者が一方的に進めては児童の学びになりません。児童が集中して取り組める環境づくりや1人1人の能力の引き出し方や伸ばし方について考える時間になりました。

本校は、24日(火)午後に市小学校連合音楽会で発表します。今日は、そのプレ発表として、保護者の方にも案内をして本校体育館で発表会をしました。

6月に入ってから3週間、練習に励んできた成果を発表しました。曲は「マイバラード」で、みんなが心を一つにして、仲間を信じて前に進もうという歌詞です。二部合唱でまさに心を一つにした発表でした。

6月23日~29日、ピカリンピック(足羽一中校区で取り組む歯磨き強化期間、朝昼夜に歯磨きチェックをしてピカリン賞を渡す)を始めます。今月は、発育測定の時間に、染め出しの薬を使って磨き残しがないかを確認しました。思っていたよりも磨き残しがあることが分かり、丁寧に磨くことを意識していました。

市教委から委託された業者が清掃作業をしました。一部に見られる床の塗装のはがれを補修して、26日のプール開きに向けて準備を整えていきます。今年は、水泳指導員(県が行っている補助指導者)による指導を全学年が複数回ずつ受けます。

今年も、低学年は年間9回、高学年は5回、わくわくお話し会(本の読み聞かせ)をします。今日は低学年だけの日でした。担任以外の教員がローテーションして、学年に合わせたお薦めの本の読み聞かせをします。担任ではない教員がするので、少し緊張して、その分集中して話を聞いていました。写真は、2年生の様子です。

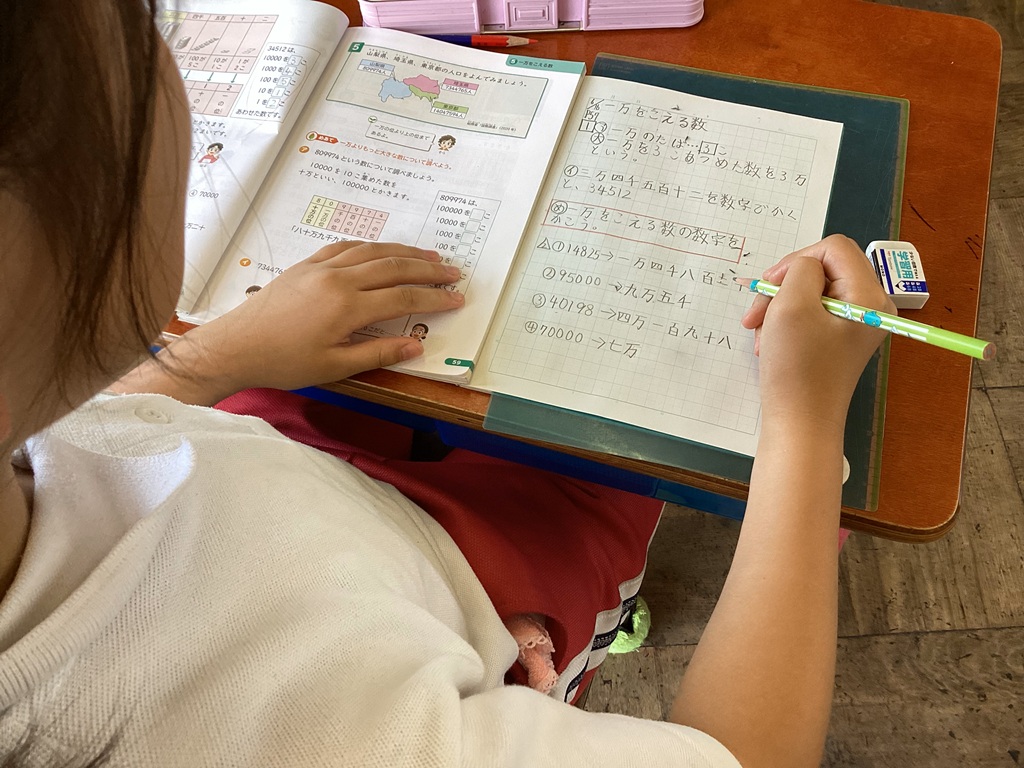

算数で一万を超える数の学習をしています。今日は、5桁までの数の読み方や、その数を漢字で書く練習をしました。数の概念について、一万などの大きな数の理解には、抽象的な数を理解できる認知能力の発達が必要とのことです。3年生でこの学習をしているには理由があるのです。一万をこえると、それ以上は桁が増えていくだけなので、機械的な処理で対応していくことになります。この単元では、8桁(1億)までの数を読んだり書いたりしていきます。

図工の学習で、「風鈴(ふうりん)を作っています。自分デザインの完全オリジナルです。これから始まる暑い時期、風鈴の音で涼しく過ごせそうです。完成したら、しばらく学校で展示して自宅に持ち帰ります。

福井県人権啓発活動地域ネットワーク協議会と福井市が行う事業の一環で、全校児童76名が縦割り班の6班(1班12~13人ずつ)に分かれて、プランターに花の苗(ペチュニア、ベゴニア、マリーゴールド)を植えました。花の苗を大切に育てることで生命の尊さや、同時に優しさと思いやりの心につなげていきます。

植えた花は毎日子どもたちの目に触れる児童玄関前で育てていきます。

例年水泳学習の前にBLS講習(AEDを含む胸部圧迫の措置等救命講習)を実施しています。今回は、プールで溺れてしまった児童がいた想定で、意識のない児童の初期対応だけでなく、職員室への連絡や救急車要請、他児童の管理等、救急隊員に引き渡すまでを実際に行う実地研修をしました。安全で楽しい水泳学習になるよう取り組んでいきます。

地震の後、火災が発生したことを想定して避難訓練をしました。避難指示をして、全員の安全が確認できるまで4分程度で完了しました。もし実際に巨大地震や火災が発生すると、冷静な行動が取れなくなることが容易に想像できます。そのための訓練であること、いつどんな場合でも自分の命は自分が守ること、またとっさの場合「正常性バイアス」が働き正しい判断ができなくなることから、冷静な判断をすることの大切さを伝えました。今回は写真はありません。

松島水族館に行きました。縦割り班でバスに乗り、カワウソのお食事タイムやイルカショーも見て、水族館を満喫してきました。体育大会でも一緒に活動した縦割り班の仲間とお弁当を食べたり水族館を探検したりして、さらに仲良くなり楽しい時間になったようです。

詳しく調べると先日見つけたと思っていた三角点が違っていることが分かり、屋上に設置してあるという情報から、本物を見つけました。北校舎の屋上(音楽室の上)にありました。写真が四等三角点(全国に71,000点)です。緯度:N36度01分36.8470 経度:E136度13分59.5683 標高:22.33 とのことです。

六条防衛隊の活躍がだんだん頼もしくなってきました。

先日見つけた指標?が気になりますが、そこはスルーします。

今日は、低学年が校外学習で不在だったので、学校に残った児童が中庭で火をおこして、マシュマロ、ウインナーを焼いて食べました。食材は近くのスーパーで自分たちが買ってきました。直火であぶって食べるおいしさは格別でした。

雨天のためできなかった低学年リレーと高学年リレーをしました。結果を受けて、大会の表彰式もしました。

子どもたちは参観に来られた保護者の方の声援に背中を押され、全力を出し切りました。ご声援ありがとうございました。

福井市環境政策課の事業「足羽山どんぐりプロジェクト」でどんぐりをポットから植木鉢に植え替えました。昨年10月29日に18個植えたどんぐりの内10個が芽を出して15cm程に生長しました。この後は、協力する企業に引き継がれ1~2年後には足羽山に植樹されるとのことです。

自分たちが育てたどんぐりの苗が大きく育ち、たくさんの実をつけることを祈って引き渡しました。

今年も4、5、6年生の3学年が参加します。今年は「マイバラード」を歌います。この歌は、みんなが心を一つにして、仲間を信じて前に進もうというメッセージが込められています。今日から、3学年での練習を始めました。

本番は、6月24日(火)、校内発表会は6月19日(木)13時頃を予定しています。子どもたちの頑張りを期待しています。

2週連続して天候に恵まれず、地区の体育祭は中止し、校内体育大会の競技のみ体育館で行いました。親子競技もできて、笑顔がたくさん見られる大会になりました。特に6年生は、これまでの準備、練習、当日の運営とリーダーシップをたくさん発揮してくれました。写真は、1、2年生のスーパーなかよし親子玉入れの様子です。

ゴールデンウィーク明けに植えた野菜の苗が成長しています。ミニトマト、ナス、ピーマン、キュウリからおうちの方と相談して苗を決めました。毎日水やりをして見ています。茎が太くなって、背丈も伸びてきました。トマトは小さい実ができて、ますます愛着がわいてきたようです。

学校敷地内に「三角点」があるという情報を得て、六条防衛隊に探してもらいました。配膳室(旧給食室)の北側にコンクリートでできた「三角点」を見つけてくれました。ネットで調べてみるとこの三角点の種別等級は四等三角点(全国に約71,000点)で緯度:N36度01分36.8470 経度:E136度13分59.5683 標高:22.33 とのことです。

防衛隊の皆さん、ありがとうございました。

防衛隊が校長からの依頼を受けて除草をしてくれました。この場所は、玄関の近くで道路に面しているので、学校としても常にきれいにしておきたい場所です。小さな草の芽がたくさん出てきていたので、梅雨前にきれいになって良かったです。

防衛隊の皆さん、ありがとうございました。

チャック付の透明な袋にご飯つぶをとかした少量のお湯を入れ、その中にだ液をしみこませた綿棒を入れて、だ液がデンプンを分解することを確かめました。だ液には、アミラーゼという消化酵素が含まれており、デンプンにだけ反応してばく芽糖に変化させます。人の体は調べれば調べるほど、精巧に作られていますね。

このだ液の実験は、教科書が改訂され綿棒を使うようになりました。

道徳の時間に「道路で話をしている場面」と「雨の日に川の近くにいる場面」の絵を見て、危険なことを考えました。具体的な場面を見て考えることで、自分の生活の中にある危険を感じることができます。今日は、2つの絵からたくさんの危険を探し出していました。

家庭科の「ゆでて食べよう」で、ほうれんそうのおひたしとゆで卵を作りました。ゆで卵は、3分から2分ごとにゆでる時間を長くして、ゆで加減を調べました。7分以上のゆで時間を好む声が多かったです。

開会式、閉会式を中心に練習をしました。国旗校旗の掲揚や降納、代表児童の出入りや表彰など全体の流れを知っているだけでも、当日はスムーズに流れると思います。子どもたちの準備は整ってきました。当日、晴れますように。

今日は、「六条の魅力」探しで小稲津町の光福寺を訪問しました。金箔で装飾された広い本堂にも入れていただきました。住職様には丁寧に案内をしていただきありがとうございました。後日、お寺について詳しくお話をお聞きする予定です。

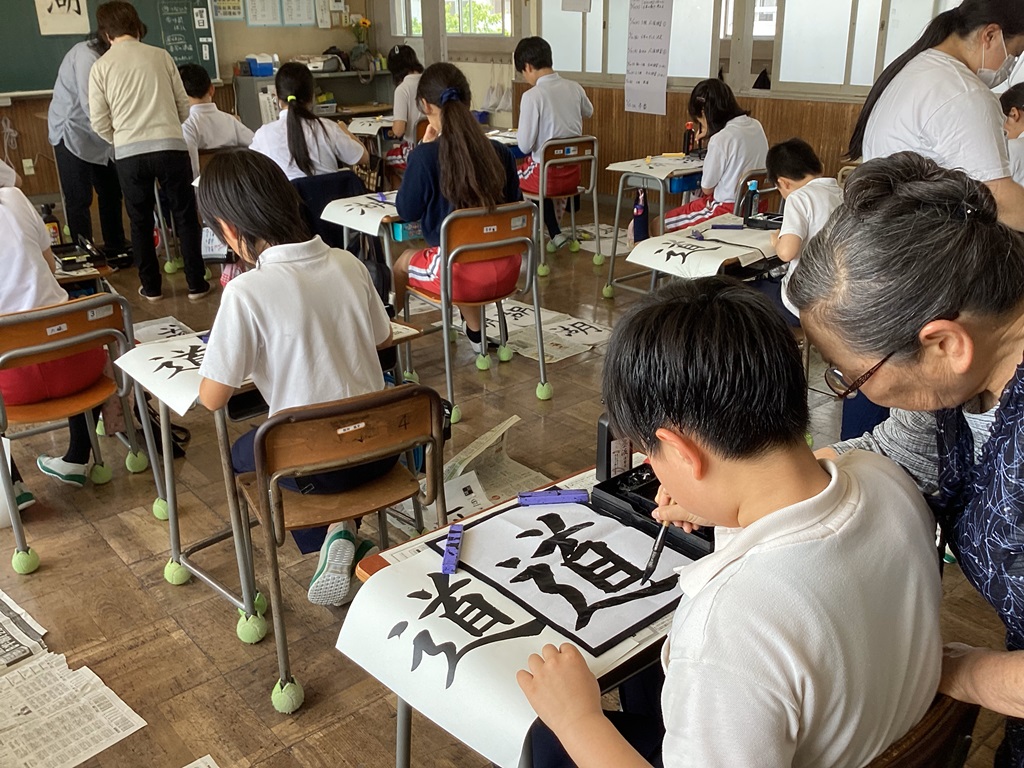

今年も引き続き上田先生と小林先生に来ていただいて習字を習います。今日は、県児童生徒競書大会に出品予定の「道」(5年生)、「湖」(6年生)を書きました。今年も年間10回程度お世話になります。

今年も六条地区の体育祭と校内体育大会を合同で開催します。今日は、応援パフォーマンスで踊るダンスの練習を全校でしました。6年生が1年生にも楽しく踊れるダンスを考えました。

他の種目も主に体育の時間を使って練習していきます。

歩行訓練の後、自転車走行訓練をしました。はじめに自転車に乗るときに注意しなければならないことや正しい乗り方を確認しました。その後グラウンドに出て自分の自転車で線からはみ出さないようにゆっくり進んだり、ジグザクのコースを進んだりしました。また、横断歩道や踏切、駐車車両を置いた模擬コースを走る練習もしました。

自転車での事故は大きな怪我に繋がります。ヘルメットの着用は子どもたちの間では広がっているようですが、命を守るためにも必要ですね。

福井南警察署、東郷駐在所、交通指導員、交通安全協会の方には、大変お世話になりました。ありがとうございました。

福井南警察署、東郷駐在所、交通指導員、交通安全協会会員の方々に来ていただいきました。訓練の前に道路の歩き方や横断の仕方、信号のある交差点の渡り方など、細かく教えていただきました。その後、実際に外に出て訓練をしました。1人ずつ歩くので緊張して取り組んでいました。交通安全はこの先もずっと気をつけなければならない大事なことです。忘れないでいきましょう。

今年度も月に1回程度、お昼休みに六条地区の角野さんが紙芝居をしに来てくださいます。今日は、「こわがりつばめのピッピ」のお話をお聞きしました。

日本歯科医師会が平成元年から取り組んでいる8020(ハチマルニイマル)運動(80歳以上になっても20本以上の自分の歯を保つ)により、今では達成者が5割を超えるとのことです。歯の健康は体の健康に直接影響します。給食後やご家庭での歯磨きもしっかりしていきましょう。検診の結果虫歯が見つかった場合は早めの治療をお勧めします。写真は、検診の事前指導の様子です。

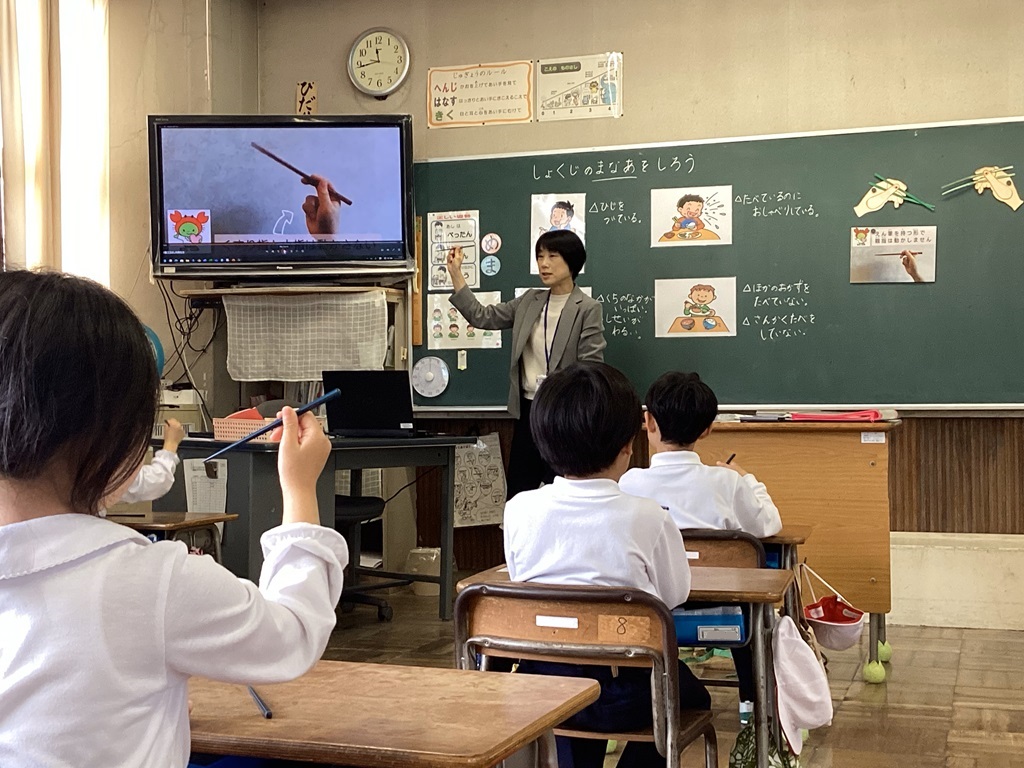

栄養教諭による食育指導をしました。今日は、1年生が食事中の姿勢や不必要なおしゃべり、バランスの良い食べ方など食事のマナーについて確認しました。また、正しいお箸の持ち方も確認しました。お箸の持ち方は、本人が意識さえすれば1週間程度で矯正できます。もしも、違う持ち方をしている場合は今日から矯正に挑戦してみてください。

六条っ子田で田植えをしました。今年ももち米(タンチョウモチ)の苗をJAから提供していただきました。「緑もえる里六条」の皆さんとJAの方から植え方を教えていただいてすべて手で植えました。たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

今年は、その後でいろいろな色の手形を押した鯉のぼりも作りました。

2年生が国語で練習してきた「ふきのとう」の音読発表をしました。台詞の担当を決めて、一人一人が完璧に発表しました。また4年生は、総合的な学習の時間に取り組む「六条防衛隊」からのお知らせとお願いをしました。ボケとツッコミで笑いを取っていました。写真は、2年生の発表の様子です。

総合的な学習の時間に「六条の魅力」を探しています。また、社会科の学習でも地域の地図づくりをしており、今日は最寄りのJR六条駅に行って駅周辺を探検してきました。写真は、六条駅構内でのワンシーンです。

来週予定している交通安全教室での歩行訓練に向けて、実際にコースを歩いて危険な場所や横断歩道の渡り方、歩き方などを確認しました。2年生が先輩として1年生にいろいろと教えていました。

「ぼくたちわたしたち4年生18名は、六条ぼうえい隊を結成しました。六条地区の平和を守ります。困っていることや手伝ってほしいことがあればちょくせつ4年生に伝えるか、紙に書いて4年生教室横のポストに入れてください。」ポスターに書かれていた言葉です。何とも頼もしい取り組みです。ぼうえい隊の動向を注視していきます。

放送、図書、体育、健康委員会の各委員長から、委員会ごとに具体的な活動内容や委員長としての抱負を話しました。

どの委員長からもより良い学校にしたいという思いが伝わりました。

授業参観後にPTA総会、そして学級懇談会をしました。総会では、昨年度の事業、決算の報告と今年度の事業計画、予算について審議されました。特に役員になられた方には、1年間お世話になります。よろしくお願いします。また、学級懇談会では担任から教育の方針や子どもたちの様子を説明し、ご協力をお願いしました。子どもたちの細かい変化を見逃さないように、連絡を密にとって丁寧に支援していきます。

新しい学年に進級して初めての授業参観でした。それぞれの担任は普段の子どもたちの様子を見ていただけるように授業をしました。子どもたちも、保護者の方に見られていることで少し緊張していましたが、いいところを見てもらおうと頑張っていました。写真は、スマイル学級の様子です。

2学年がそれぞれ3人ずつに分かれて3グループで交流活動をしました。好きなことやすきなものを伝えて自己紹介をして手作りの名刺を渡しました。その後でロンドン橋ゲームやハンカチ落としなどのゲームをして新しい友だちを作りました。2年生は、準備をしてきたとおりに進めることができて満足できたようです。

六条タイム(昼休み後の時間)に縦割り班で「1年生を迎える会」をしました。好きな食べ物などを言って自己紹介をしました。そして、6年生がタブレットで個人写真を撮影しました。じゃんけん列車もして楽しい時間になりました。縦割り班は今年も1班12~13人ずつで6班あります。

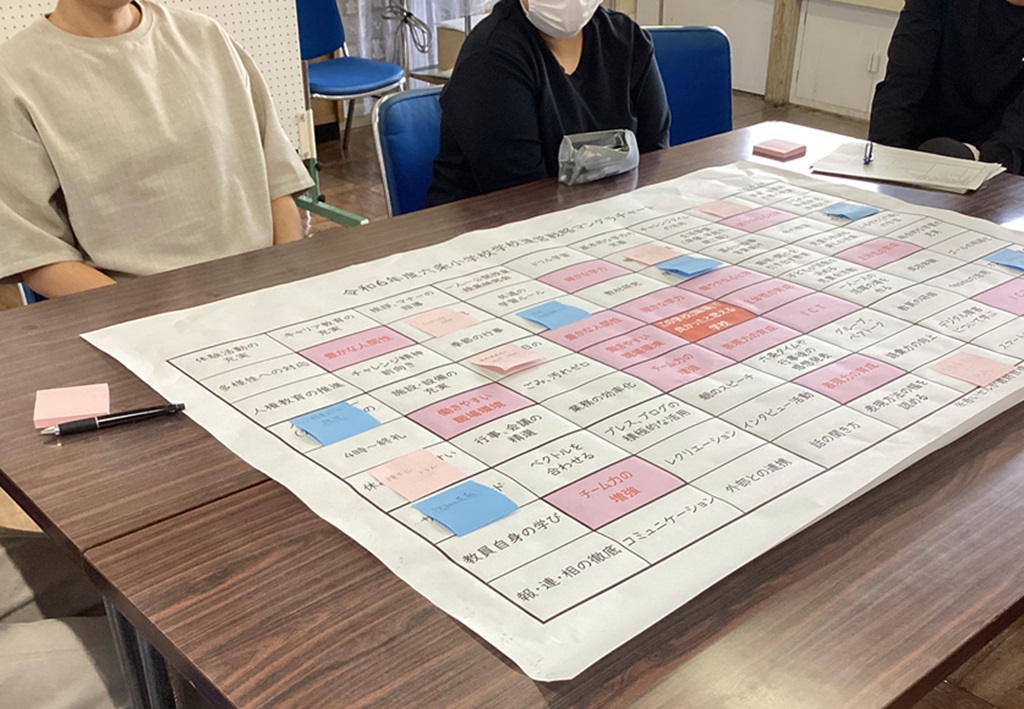

昨年度から管理職を抜いた教員で学校戦略マンダラチャートを作成して実践しています。今日は、学校評価の結果や子どもたちの現状を踏まえ、昨年度のものを更新して今年版を作成しました。「この学校で良かったと思える素敵な学校」に迫るため、教師集団が具体的な戦術について話し合いました。令和7年度版は近日中に学校案内のページで公開します。

各地区の担当教員が付き添って、一斉に集団下校をしました。教員も一緒に歩くことで、危険な場所がないか、列が乱れることはないかなど、安全が保てるかを確認しました。遠いところから通う子どもたちは2km近くの距離を毎日往復しています。6年間で一日4km×年間200日×6年間で4,800kmにもなります。

ちなみに北海道(新千歳空港)から沖縄(那覇空港)が約2,300kmとのことです。これは、鍛えられます。

今日は、筆の持ち方を確認して、墨をたっぷり付けた筆で肘を上げた姿勢を保ちながら、隣の線と重ならないように半紙いっぱいに渦巻きを書きました。名前も書いて仕上げました。教室に掲示する予定です。習字道具の準備や、書き汚した半紙や硯、筆などの片付け方なども一つ一つ確認しました。

今年は、クラフトクラブ、スポーツクラブ、ボードゲームクラブを開設しました。3学年の子どもたちが興味のあるクラブに所属して活動します。写真は、クラフトクラブの子どもたちがお花のトランスパレント(黒い紙を切って開けた穴に薄い色紙を貼ったステンドグラスのような飾り)を作っている様子です。興味のある仲間同士での活動で和気藹々とした空気が流れていました

2年生が後輩と仲良くなりたいという思いから、なかよし会を企画していました。1年生だけが楽しむのではなく、自分たちも一緒に楽しめることを基準として多数決で決めていました。

文科省が全国の小中学校の最高学年(小6、中3)を対象に2007年(平成19年)から実施している学力調査をしました。今年は、国語と算数と理科のテストを実施しました。例年7月末に集計結果が出され、それを受けて今後の授業に生かしていきます。今年から、中3の理科はCBT方式(タブレットでの回答)が採用されています。小学校でもCBT方式の導入が近そうです。

春のぽかぽか陽気の中、総合的な学習の時間に町探検に出かけました。学校近くにある神社と2つのお寺を巡るミニ探検をしました。今回は、広い範囲の町探検のリハーサルとのことです。周りを見ながら町を歩くと、普段気がつかないものに気づいたり見つけたりするものです。今日も新しい発見があったようです。

学校司書が図書室や図書館でのマナーや本の借り方、返し方など、新しい学年になったこの時期に「図書館オリエンテーリング」をしました。読書による知育や徳育を進める本校では、今年度から一斉読書(20分間)の時間を取り、静かな環境で読書をすることにしました。また、県立図書館と連携した読み聞かせや、定期的な読み聞かせにも取り組んでいきます。写真は5年生の様子です。

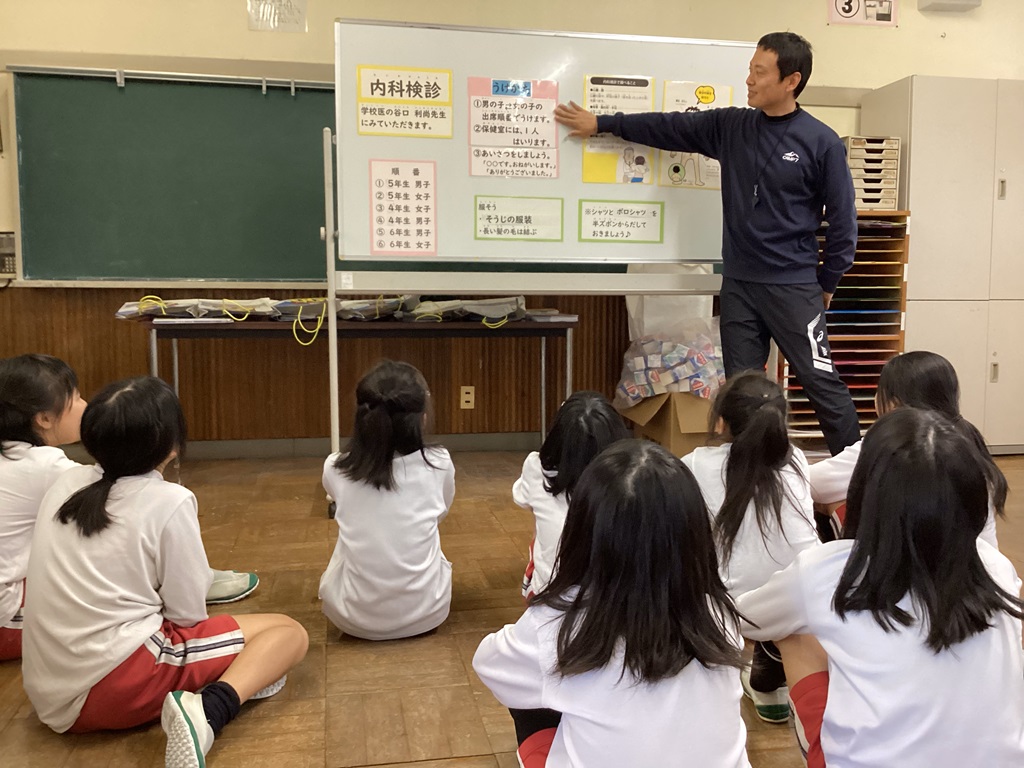

学校医に来ていただいて内科検診をしました。内科検診では、心臓の音だけでなく呼吸の様子や、背骨・手足などの骨格、皮膚の様子、栄養の様子などを一人ずつ調べます。写真は、担任から検診にあたり注意することを聞いている様子です。今日は、4~6年生が実施しました。

自己紹介をしたり役割分担をしたりしました。また、楽しくてワクワクする学校にするためにどんな委員会活動をしていくとよいのか、どんな活動ができるのかなどを話し合いました。写真は、放送委員会の様子です。

今日は給食の初日でした。給食前の準備や給食当番の配膳の仕方、配膳の待ち方、減らし方、増やし方など、一つ一つやり方を確認しました。子どもたちの吸収が早くすぐに慣れて時間をかけずにできそうです。初日の献立は、肉団子のトマト煮、野菜サラダ、打ち豆スープ、ご飯、牛乳でした。

全校一斉に身体測定をしました。例年この時期に、身長、体重、視力、聴力(対象学年のみ)の検査をしています。6年生は1、2年生の引率や計測の補助をして、最高学年としての役割を果たしていました。測定結果は後日個別にお知らせします。

3限目の授業で鉛筆の正しい持ち方の確認をしていました。1年生のこの時期は何でも吸収が早いのでこのタイミングを逃さずに、鉛筆の持ち方だけでなく他のいろいろな所作も確認していきます。

学年が進級したので、改めて学級でのルールやきまりについて確認をし、担任の思いを伝えました。特に、担任が替わった学級では、教室を居心地の良い場所にするために担任と子どもたちで話をして学級でのルールを決めていきます。写真は、3年生の様子です。

春の陽気になり今日の入学式を満開の桜で迎えました。1年教室横の廊下から撮影しました。

新入生9名を迎えて入学式をしました。1年生の皆さん、保護者の皆さま、ご入学おめでとうございます。

児童数は3名増えて76名になりました。みんなで、素敵な学校にしていきましょう。写真は1年教室の様子です。