地域協働で子どもの成長を見守ります。福井市 豊小学校

トピックスtopics

みのりっ子の学校生活news

令和3年3月24日(水)給食今年度最後の給食です。

メニューは、ごはん、いわしの梅煮、ひじきとれんこんの炒め煮、じゃがいものみそ汁、牛乳です。

じゃがいものみそ汁には、星形のラッキーにんじんがいくつか入っているので、自分のお椀に入っているかを楽しみにいただきました。

令和3年3月24日(水)離任式

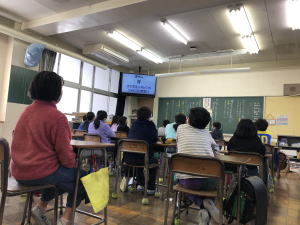

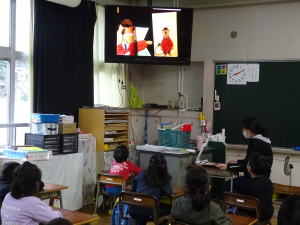

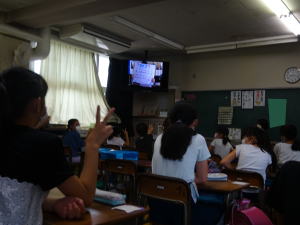

修了式後に引き続き、離任式をリモート中継で行いました。

退職の1名、異動の9名の教職員の紹介と挨拶がありました。

代表の子供たちが各教職員に花束を送りました。

令和3年3月24日(水)修了式

今日で今年度最後の授業日。

1校時に修了式を行いました。

体育館にて、代表の5年生1名に修了証を渡しました。

その様子をリモート中継し、他の子供たちは各教室で式に参加しました。

式の後には、生徒指導主事から春休みの生活についての話を聞きました。

令和3年3月19日(金)大掃除

今日の掃除は、年度末の大掃除です。

いつもより長く、30分かけて掃除をしました。

戸棚を動かしたりしてきれいにしました。

月曜日から新年度に向けた教室移動が始まります。

令和3年3月19日(金)東京オリ・パラ応援給食

今日は、東京オリンピック・パラリンピック応援給食で、オーストラリアとサモアの料理を取り入れたメニューでした。

オーストラリアの国民食とも言われている、白身魚のフライとフライドポテトを組み合わせた料理「フィッシュアンドチップス」にちなんで、めぎすフライとマッシュポテトが出ました。

サモア料理の「カレモア」(カレはカレー、モアは鶏肉を意味している)も出ました。

令和3年3月18日(木)4年総合

4年総合で、いちごデイセンターの通所者の方とリモート交流をしたグループの子どもたちが、センターにプレゼントを届けに行きました。

感染症対策のため、代表の方3名が玄関ポーチまで出てきてくれました。

うれしそうに笑顔で受け取ってくださったので、子どもたちはとても喜んでいました。

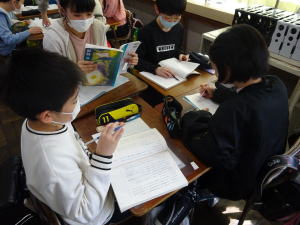

令和3年3月17日(水)5年国語

5年国語で物語文「大造じいさんとガン」を読んで、一番心に残った場面を朗読する学習をしました。

まず、一人一人心に残った場面とその理由を発表しました。

それから、班ごとにどの場面を朗読するか決め、早速読む練習を始めました。

令和3年3月16日(火)2年音楽

2年音楽「音色のちがいをかんじとろう」の学習で、「かえるのがっしょう」の曲を鍵盤ハーモニカと木琴で合奏をしました。

鍵盤ハーモニカと木琴を交互に演奏して、二つの楽器の音色の違いを楽しみました。

令和3年3月15日(月)卒業式

今日は卒業式。

感染症対策のため、式場には卒業生、保護者、来賓1名、教職員約10名のみ参列しました。

在校生とその担任は各教室でリモート中継の映像を見ながら参加しました。

卒業生は退場後、教室廊下側の窓を開けて在校生が拍手する中を、校舎内を巡り、教室に戻りました。

教室で担任からの最後の言葉を聴き、学び舎を後にしました。

ご卒業おめでとうごさいます。

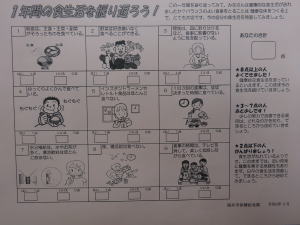

令和3年3月10日(水)給食

今日は卒業お祝い給食です。

メニューは、お祝いの席には欠かせない赤飯、みんなの大好きな鶏肉のからあげ、青菜のおかか煮、大根と白菜のみそ汁、お米のムース(アレルギー代替はリンゴゼリー)、牛乳です。

赤い色は縁起がよく、病気などを起こす悪い気を追い払う力をもつと言われ、お祝いの日の食事で赤飯が食べられてきたそうです。

お米のムースは、福井のこしひかりが使われています。

6年生が豊小で給食を食べるのは、今日を含めて3日となりました。

そこで、一年間の食生活を振り返るワークシートが分けられました。

自分の食生活を見直し、これからもバランスのよい食事を摂るよう心がけてほしいですね。

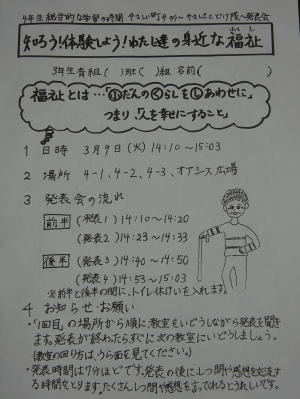

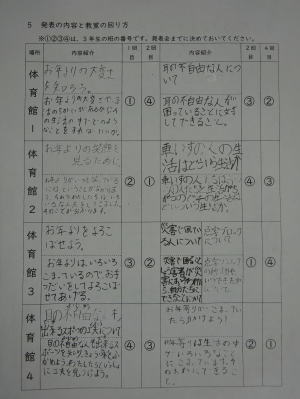

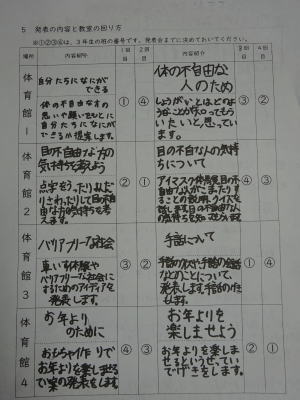

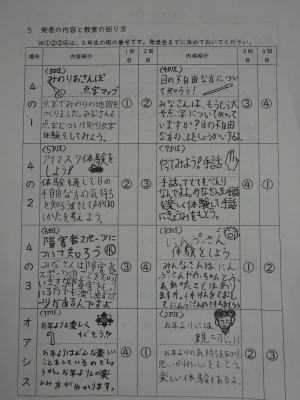

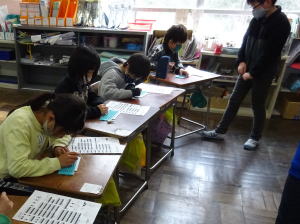

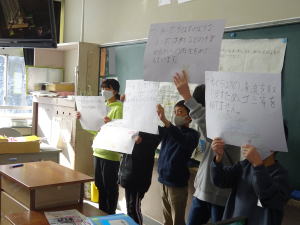

令和3年3月9日(火)4年総合発表会

5校時に、4年生が総合的な学習の時間「やさしい町みのり~やさしさとどけ隊~」で学んだことを発表する会「知ろう!体験しよう!わたしたちの身近な福祉」がありました。

3年生を対象に、学んで分かったことを模造紙に書いて発表したり、福祉体験を提供したりしました。

地域の社会福祉関連団体の方も見に来てくださいました。

4年生の活動の様子は、福井市社会福祉協議会が発行している広報誌「ボランティア情報」272号に掲載されています。(こちらのURLで公開されています。http://www.fukuic-shakyo.jp/deafd4646e171c25213790de46e9da0c8c5e596d.pdf)

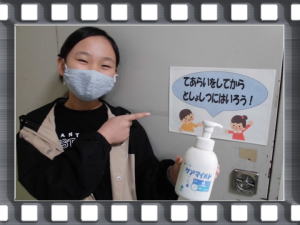

令和3年3月9日(火)図書委員会から

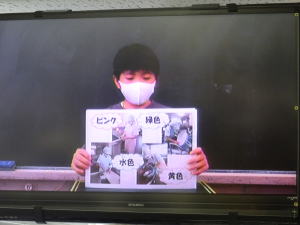

給食の時間に、図書委員会から図書室の利用の仕方についての放送がありました。

委員会活動で事前に撮影したビデオを放映しました。

手を洗ってから入室すること、借りる人・返す人の動線、新聞の閲覧台などについて説明がありました。

図書室の本の貸出がもっと増えるよう呼びかけていました。

令和3年3月9日(火)卒業式練習

今朝のさわやかタイムに、卒業式の練習がありました。

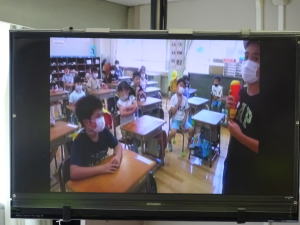

今年の卒業式は、卒業生と保護者の方のみが参列し、在校生は教室にてテレビで中継放送を見ながら参加します。

当日と同じように体育館で撮影しながら、テレビ放送を通じて、式に臨む態度や心構えについて考え、確かめ合いました。

令和3年3月8日(月)3年図工

3年図工「くぎうちトントン」の学習で、木に釘を打ちながら、できた形を基に表したいことを考え作品を仕上げる活動をしました。

動物やロボット、乗り物など、思い思いに形を見立て、釘を打って木を組み立てて、最後に色を付けて仕上げました。

釘で目や鼻、髪の毛、手足を作ったり、釘を支点にして動かすことができるようにしたり、工夫しながら作品づくりを楽しみました。

令和3年3月8日(月)2年図工

2年図工「音づくりフレンズ」の学習で、身近な材料で音を出す仕組みをつくり、鳴らして楽しみました。

牛乳パックとペットボトルのキャップを使って、カスタネットをつくりました。

二つに折った牛乳パックの内側にキャップを貼り付け、キャップ同士がぶつかることで音が出る仕組みです。

本物のカスタネットのように赤と青の○を描いたり、好きな模様を付けたりして世界に一つだけのオリジナルカスタネットが出来上がりました。

令和3年3月8日(月)美化委員会より

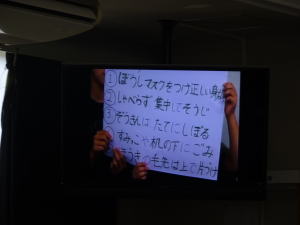

今朝のさわやかタイムに、トイレ掃除の仕方について説明する録画ビデオの放送がありました。

美化委員会がトイレ掃除のポイントを劇仕立てで教えてくれました。

クイズがあったり、おそうじマスターに教えてもらいながら掃除を進める場面があったりなど、工夫して制作しました。

令和3年3月5日(金)おはよう集会

今朝のさわやかタイムに、おはよう集会がありました。

集会委員会が事前に録画したクイズ「それいけ!○○」のビデオを放送し、各学級でチャレンジしました。

映像を見て○○にあてはまる言葉を3択で選ぶクイズです。

ステージの幕間を素速く通り過ぎるものが何だったかを当てました。

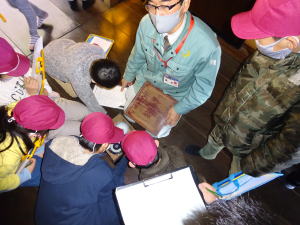

令和3年3月4・5日(木・金)3年社会科校外学習

3年社会科「道具とくらしのうつりかわり」の学習で、おさごえ民家園に出かけました。

各学級2グループずつに分かれて、三つの古民家を見学しました。

昔の家の造りや昔の暮らしについて、係の方にお話を聞きながら見学しました。

昔の道具体験では、石臼に大豆を入れてひき、きなこにしました。

ござ帽子を被る体験もしました。

令和3年3月3日(水)給食

今日は桃の節句、ひな祭りです。

給食もひなまつりにちなんだメニューです。

五目寿司、鶏つくね、白菜の煮浸し、魚そうめんのすまし汁、ひなあられ、牛乳です。

お祝い気分で美味しくいただきました。

令和3年3月2日(火)6年卒業記念制作

6年図工で制作した卒業記念の作品の壁掛け時計が仕上がりました。

3階渡り廊下に展示しています。

好きなキャラクターを描いた作品や時計の丸形を生かしたオリジナルのデザインのものなど、個性あふれる作品が並んでいます。

令和3年3月2日(火)5年外国語科

5年外国語科で、ALTの先生と学習しました。

スリーヒントクイズ「What country is this?」では、グループで相談し、国の名前をホワイトボードに書いて答えました。

ヒント①Asia(アジア)、ヒント②Taj Mahal(タージ マハル)、ヒント③curry(カレー)

答えはIndia(インド)でした。

日本語の音声と違うヒントで迷ったグループもありましたが、教科書の挿絵をヒントに考えていました。

令和3年3月1日(月)子ども町会

5校時に子ども町会がありました。

あと10日で6年生が卒業し、4月からは新1年生が登校班に加わります。

新しい登校班を編制して新班長・副班長や登校列の並び順を決めたり、集合場所を確認したりしました。

明日から、新班長・副班長にバトンタッチして登校し、問題点がないか点検します。

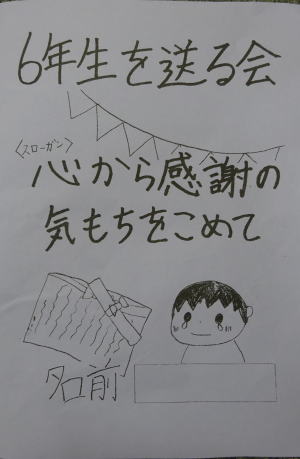

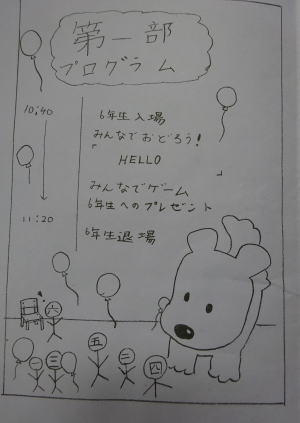

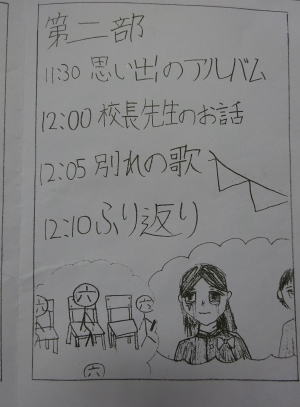

令和3年2月26日(金)6年生を送る会

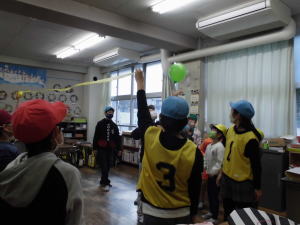

今日は6年生を送る会の本番です。

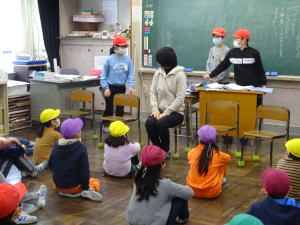

各たてわり班の教室に移動し、黒板を飾り付け、第1部の6年生を迎えるところからスタートしました。

5年生が中心となり、各教室で1~4年生もしっかり自分の役割を果たしながら、会を進めました。

風船バレーや迷路ジャンケン、爆弾ゲームなど自分たちで用意したゲームをみんなで楽しみました。

写真や飾り、メッセージを載せたボードを感謝の言葉といっしょにプレゼントし、6年生からも一人ずつ言葉をもらいました。

6年生から、5年生がたてわり班リーダーの証のゼッケンを引き継ぎました。

第2部は、自教室に戻って5年生や6年生が準備したビデオを見ました。

最後に教室や廊下の窓を開け、全員でパワフルホールに向かって「星影のエール」を歌いました。

令和3年2月25日(木)4年社会

4年社会科「歴史や文化を生かすまち」の学習で、小浜市のお水送りのことを調べました。

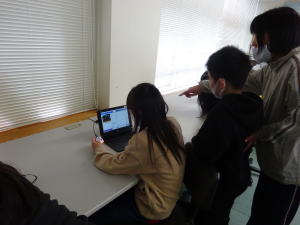

次年度から一人1台使用することのできるiPadが届いたので、使ってみました。

まず、起動のさせ方や基本的な操作の仕方などを学びました。

そして、早速にネット検索で教科書に載っていない情報も見つけることができました。

令和3年2月25日(木)1年生活科

1年生活科でビオラとチューリップを観察しました。

秋に一人一鉢、ビオラの苗とチューリップの球根を植えました。

今日は寒い朝でしたが、日差しは暖かく、パワフルホールに出て観察しました。

チューリップの芽がずいぶん大きくなっていました。

令和3年2月25日(木)読み聞かせ

今朝のさわやかタイムに、今年度最後の読み聞かせがありました。

各教室で、読み聞かせボランティアの方に本を読んでもらったり、ストーリーテーリングを聞かせてもらったりしました。

終了後、ボランティアの方が図書室に集まって、今年度の活動の振り返りを行いました。

次年度も、ほとんどの方が読み聞かせに来てくださるそうです。

今年度1年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

令和3年2月24日(水)4年リモート交流会

4年総合「やさしい町みのり~やさしさとどけ隊~」では、これまで様々な福祉体験活動をしてきました。

そして、福井市社会福祉協議会の方々のサポートも受けながら、自分たちにできることを考え実行しています。

その一つとして、豊地区にある「いちごデイセンターみのり」の通所者の方とのリモート交流会を行いました。

交流会開催を希望した子供たちが画面越しに質問したりされたりしながら交流しました。

最後に全員でダンスと歌のプレゼントをしました。

令和3年2月22日(月)給食

今日は、福井市と連携協定を結んでいる共立女子大学とのコラボレーション給食です。

福井の食材の魅力向上やPRのため、栄養学を学んでいる学生が栄養教諭といっしょに、新しい献立を考えてくれました。

メニューは、鮭の二種の大豆衣揚げ、小松菜ときのこの炒め物、具だくさん味噌汁、麦ごはん、牛乳です。

鮭に福井県産の炒った大豆を細かく砕いた「ひきわり大豆」と大豆を生のまますりつぶした「生大豆粉」の2種類を使った衣をつけて、油で揚げました。

みそ汁には、にんじん、ごぼう、大根などの体を温める力がある根菜類をたっぷり使っています。

また、風味がよくなるよう仕上げにしょうが汁を加えてあります。

令和3年2月19日(金)5・6年音楽

5・6年生の音楽の時間に、体育館でそれぞれの合唱を聴き合いました。

まず、5年生が感謝の気持ちを込めて合唱曲「絆」を歌いました。

自分たちが6年生からバトンタッチをする気構えが伝わるよう歌いました。

続いて6年生が自分たちの後に続いて豊小学校を率いてほしいという思いで合唱曲「一歩」を歌いました。

聴き合った後には感想を交流しました。

令和3年2月19日(金)たてわり相談会

今朝のさわやかタイムは、たてわり相談会でした。

5年生が進行役になって「6年生を送る会」のリハーサルを行いました。

6年生入場に始まりゲームやプレゼント渡しなど、各教室でさながら「ミニ6年生送る会」を開くかのようです。

例年なら5年生全員で役割を分担して行うところを、3人ほどの5年生で進めるのですから、一人一人の責任は重大で、みな真剣に取り組んでいました。

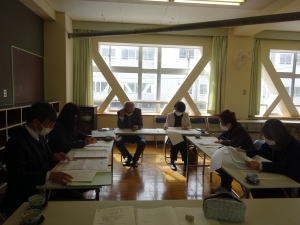

令和3年2月17日(水)家庭・地域・学校協議会

第2回家庭・地域・学校協議会を実施しました。

家庭・地域・学校協議会は、地域全体の教育及び子育ての方針並びに学校運営の基本方針を策定するとともに、それぞれが責任をもって活動を行うことが定められている会です。

家庭、地域、学校の代表等で構成され、本校では公民館、自治会連合会、青少年育成区民会議、町の先生、人権擁護委員、教育振興会のそれぞれの代表と校長、教頭、教務の9名が参加して、年2回会議を行っています。

今日は、授業中の子供たちの様子を参観していただいた後、スクールプランに基づいた学校評価アンケートの分析及び次年度に向けた対策について話し合いました。

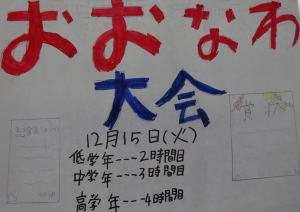

令和3年2月16日(火)木田神社子供相撲30周年記念誌

豊地区ではみのり壮年会連絡協議会主催で、木田神社奉納秋祭りに子供相撲大会が開かれます。

昨年の秋は感染症対策のため、中止になってしまいましたが、昭和63年から30周年を迎えました。

その記念に作成された巻物状の記念誌を、学校に贈呈していただいたので、職員室前廊下に展示し、子供たちに披露しました。

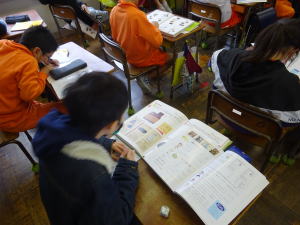

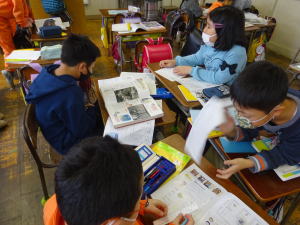

令和3年2月16日(火)3年社会

3年社会「市の様子と人々のくらしのうつりかわり」で、道具とくらしのうつりかわりについて学習しています。

くらしの中の道具は、どのようにかわってきたのか図書室の本で調べました。

明かりについて担当している班では、ろうそく、ランプ、電球などについて分担して調べました。

3月にはおさごえ民家園に見学に行く予定です。

令和3年2月16日(火)6年図工

6年図工で卒業記念制作として壁掛け時計づくりを進めています。

好きな模様の掘り入れが終わって、色づけにかかっています。

完成が近づいてきて、出来上がりが楽しみです。

令和3年2月16日(火)4年音楽

4年音楽「曲の気分を感じ取ろう」の学習で、リコーダーと鍵盤ハーモニカの合奏をしました。

曲はディズニー映画で使われている「ジッパ ディー ドゥー ダー」です。

互いの音をよく聴きながら、気持ちを合わせて演奏することを目標に練習しました。

令和3年2月15日(月)3年図工

3年図工で、木版画の作品鑑賞会を開きました。

教室や廊下に貼ってある自分たちの作品を見ながら、いいなと思う作品を選んで、いいと思うわけをワークシートに書きました。

友達同士で作品の良さを言い合いながら鑑賞している子もいて、どのような点に注目するとよいか学び合っていました。

令和3年2月15日(月)1年体育

1年体育でボール投げをしました。

縦横高さ30㎝程の大きさの段ボール箱が的です。

投げ終わった子が箱の後ろでボールを受けて、次に投げる人に渡し、順々に交替して投げます。

何度かやるうちに命中する子が増えてきて、どうやったら上手く投げることができるか、コツを発表し合いました。

令和3年2月15日(月)2年生活科

2年生活科「あしたへジャンプ」で、大きくなった自分のことを振り返り、まとめる学習を行いました。

2年生になって、役割が増えたことや、できるようになったこと、自分が頑張って取り組んできたことを振り返りました。

そして、自分が様々なことに取り組みながら成長してきたことについて新聞や巻物、すごろくなどに表しました。

令和3年2月15日(月)3年総合

3年総合で、発酵食品について学習しました。

3年生は、これまでに味噌やパンを作る体験を通して、発酵すると食品が姿を変えることを学びました。

今日は、それ以外にも発酵食品がたくさんあることや、麹・カビ・菌などの働きによって違う食品になることなどを栄養教諭といっしょに学びました。

令和3年2月12日(金)保健委員会

保健委員会の活動で、コロナウイルス感染予防を啓発する動画を作成しました。

「鬼滅ノ刃」の主題歌の替え歌や寸劇で、マスクや手洗い、十分な睡眠などの大切さを伝えました。

動画は給食の時間に放送しました。

改めて感染予防について確認することができました。

令和3年2月12日(金)たてわり相談会

今朝のさわやかタイムで、たてわり班ごとに教室に集まり、6年生を送る会に向けての最後のたてわり相談会を行いました。

今日も5年生が進行し、会当日の役割を決めたり、飾りを作ったりしました。

その間、6年生は体育館にて、会当日にビデオ映像を流す予定の合唱の練習を行っていました。

送る会まであと14日です。

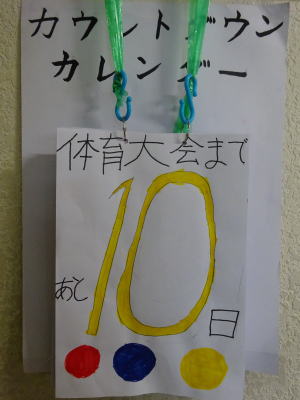

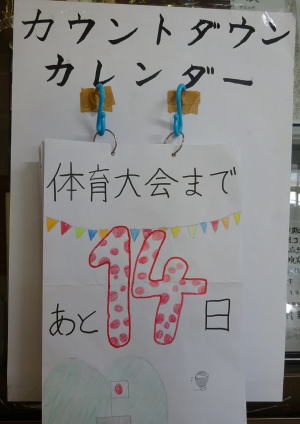

令和3年2月9日(火)6年生を送る会アピール

6年生を送る会を盛り上げようと、スローガンの看板が児童玄関前廊下に設置されました。

「心から感謝の気持ちをこめて」の文字になるよう、1~5年生が指に学年カラーの絵の具を付けてスタンプして作り上げました。

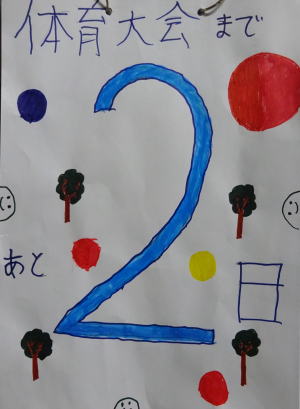

看板の下には、環境委員会の5年生が作ったカウントダウンカレンダーが掛けられました。

送る会までの日数と6年生へのメッセージが書かれています。

令和3年2月9日(火)1年図工

1年図工「にょきにょき とびだせ」で、息を吹き込むと膨らむ仕組みを使った楽しいおもちゃを作りました。

恐竜が大きくなるよう袋に絵を描いた子、二つの袋に息を吹き込むと両手が伸びるように作った子など、自分がつくりたいもののイメージを膨らませ、模様や形を工夫していました。

また、友達同士で作品を見せ合い、面白い動きを互いに楽しんでいる姿も見られました。

令和3年2月8日(月)「ふるさとの日」給食

今日は2月7日の「ふるさとの日」にちなんだ給食でした。

「食育」の言葉を日本で初めて唱えた石塚左玄の地産地消を推奨する教えのとおり、福井県でとれたおいしい食材をたっぷり使ったメニューでした。

「鯖街道」で有名なさばをカツにした「ソースさばカツ丼」、水に浸した大豆をすりつぶした「呉」を味噌汁に入れた福井の郷土料理「呉の味噌汁」。

デザートは福井県を代表する和菓子「羽二重餅」でした。

呉の味噌汁には、豆腐、きゃろふく(福井市園芸センターが開発したオレンジと黄色のニンジン)、かぶ、さといも、ねぎなどの福井県産の食材が使われています。

福井の豊かな自然に感謝しながらいただきました。

令和3年2月8日(月)2年メッセージカードづくり

6年生を送る会で6年生にプレゼントするメッセージカードを書きました。

2年生はメッセージシートに貼る飾り付けも作ることになっていたので、色紙でハートや星などの飾りを作りました。

カードには、今年度運動会やたてわり遊びでお世話になったことや楽しかったことなどを思い出しながら、感謝や励ましの言葉を綴りました。

令和3年2月6日(土)福井ふるさと教育フェスタ

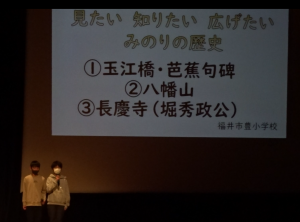

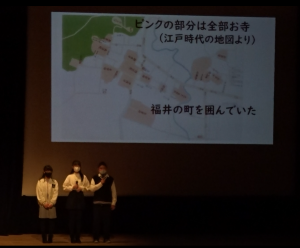

子どもたちが学習の活動成果や伝統芸能などを発表する「福井ふるさと教育フェスタ」がアオッサで開かれました。

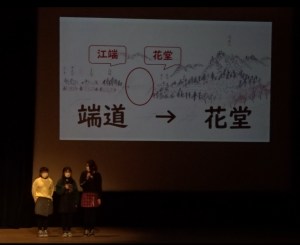

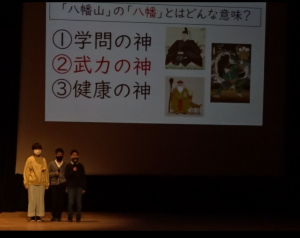

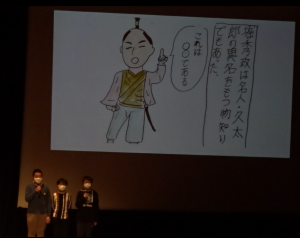

今年度の総合で、豊地区の名所・旧跡20箇所について調べている6年生が参加して、玉ノ江橋、八幡山、堀秀政の三つを中心に発表しました。

豊小以外にも、県内7校の小学校や伝統芸能を学んでいる団体が出場しました。

ふるさと福井のクイズもあって、豊地区以外の福井県の特色を知ったり、他校の総合の学習の進め方を学んだりすることができました。

令和3年2月5日(金)全校朝礼

今朝のさわやかタイムに、放送による全校朝礼がありました。

校歌を歌った後、校長講話、生徒指導主事からの話がありました。

校長講話では、節分が今年124年ぶりに1日早まった理由を新聞記事から知ることができたこと、校内に貼ってある新聞記事や新しく図書室に設置された新聞閲覧台を活用して新聞を読んでほしいという話がありました。

生徒指導主事からは、2月の生活目標「ものを大切にしよう」に関して、記名や学用品を大切に使うことについて話を聞きました。

令和3年2月4日(木)6年生を送る会ダンス練習

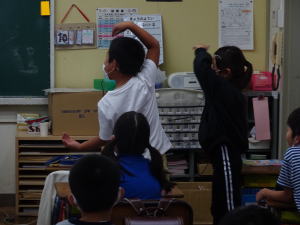

今朝のさわやかタイムに、6年生を送る会で踊るダンスの練習がありました。

今日は、5年生の文化・集会委員の二人組で、3・4年生教室に出向いて教える日でした。

手本として同じ方向を向いて踊る人と向き合って左右反対に踊る人とで役割分担をするなど、工夫しながら教えていました。

教えてもらった3年生が、大休みや昼休みに曲をかけながら自主的に踊りの練習をする姿も見られ、本番に向け盛り上がってきました。

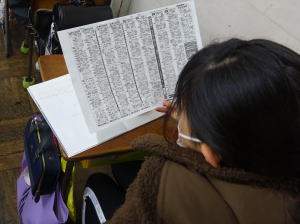

令和3年2月3日(水)5年社会

5年社会科「情報産業とわたしたちのくらし」の学習では、放送などの情報産業が国民生活に及ぼす影響を理解するとともに、情報の受け手として正しく判断することや送り手として責任をもつことの大切さについて学びます。

今日は第1時として、ニュース番組ではどのような情報が放送されているか、新聞のテレビ番組のページを見て調べました。

今はコロナウイルス感染症に関することが多いことや、ニュース以外にも天気予報なども放送されていることを見つけていました。

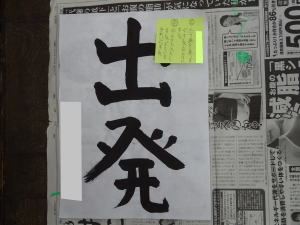

令和3年2月3日(水)4年書写

4年書写で、これまでに学習したことに気を付けて、毛筆で「出発」を書きました。

前時で書いた作品とお手本を見比べて、一人一人自分のめあてを考えました。

考えためあてを付箋に書き、それを意識して清書を書きました。

みんな集中して取り組むことができました。

令和3年2月2日(火)新聞閲覧台の寄贈

科学技術高校機械システム科3年生のみなさんが、課題研究で制作した新聞閲覧台を寄贈してくださいました。

図書室から教室に移動させて授業でも利用できるように、天板の角度調節ねじやキャスターが付いています。

天板や新聞を受ける板の角を丸くするなど、子供たちが安心して使えるような配慮もされています。

5人の高校生のみなさんが昼休みに届けに来て、図書委員の代表が受け取りました。

令和3年2月2日(火)3年総合

3年生が10月13日に一人一樽仕込んだ味噌を米五さんが届けに来てくれました。

名前を書いた樽が配られ、どうなっているか観察しました。

表面にできているカビをスプーンでこそげ取って完成です。

米五さんには、味噌にはいろいろな種類があることや、麹の種類、保存期間の長さによって色や味が変わることも教えていただきました。

感染症対策のため、出来上がった味噌やいろいろな種類の味噌を味見することはできないので、家に持ち帰って家族と一緒に食べることにしました。

令和3年2月2日(火)6年生を送る会ダンス練習

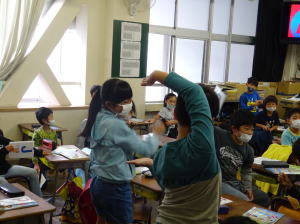

今朝のさわやかタイムに、6年生を送る会で踊るダンスの練習がありました。

集会委員会と文化委員会の5年生が曲を選び、振り付けを考えて、ビデオ撮影した映像を放送室から流しました。

今日は、1・2年生教室に出向いて、直接教える活動もしました。

1・2年生は、お兄さん・お姉さんの動きを見ながら真似をして踊りました。

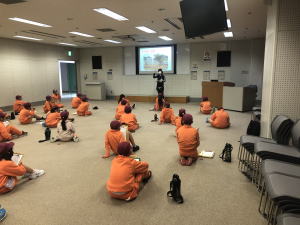

令和3年2月1日(月)6年中学校説明会

明倫中学校に進学する6年生が学校説明会に参加しました。

始めに、体育館で生徒指導主事から学校生活の流れや決まりなどについてお話を聞きました。

続いて、クラス毎に体験授業を受けました。

1組は社会、2組は数学、3組は音楽の授業でした。

最後に、体育館に戻って生徒会執行部の先輩の話を聞きました。

子供たちは2ヶ月後の中学校生活がイメージでき、期待感が高まったようでした。

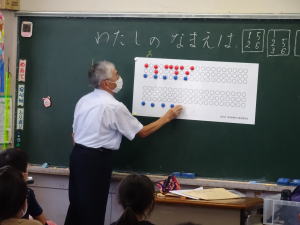

令和3年2月1日(月)3年そろばん教室

3年算数で、福井珠算協会のそろばんボランティアの方を講師として迎え、そろばんの学習をしました。

初めてそろばんを触る子がほとんどです。

玉の意味や「ごわさん」でそろばんを準備することなど、丁寧に教えていただきました。

今日だけでなく、3日、8日にも1時間ずつ教えていただきます。

令和3年1月29日(金)2年なわとび大会

今日はなわとび大会最終日。

2年生が挑戦しました。

①時間跳び(2分間)②回数跳び(かけ足跳び100回、後ろ跳び50回③チャレンジ種目として、あや跳び、交差跳び、前二重跳びから2種目を選び、1分間で跳べた回数を計りました。

自己新記録が出た子がたくさんいました。

チャレンジ種目では、二重跳び116回の記録が出ました。

令和3年1月29日(金)6年総合

6年総合では、豊地区の名所・旧跡を調べています。

豊地区の20箇所をグループで分担して、インターネットや本、現地調査などで調べ、まとめています。

2月6日の教育フェスタでは、総合で学んだことを発表することになっています。

今日は、豊地区にお住まいの福井市歴史ボランティア「語り部」会長の井上清一さんにお越しいただき、玉ノ江橋と北陸道を調べているグループがお話をお聞きしました。

井上さんには、1月26日にも長慶寺にて調査活動をする際、来ていただきました。

自分たちでは分からなかったことを教えていただき、ますます調査活動に熱が入っています。

令和3年1月29日(金)たてわり相談会

今朝のさわやかタイムは、たてわり相談会でした。

2月26日に行われる「6年生を送る会」に向けての準備をする相談会です。

たてわり班ごとに、5年生が司会進行を務めました。

始めに第1部で行う遊びを話し合って決めました。

続いて、4年生が6年生に贈るメッセージカードの作り方を説明しました。

1~5年生が相談会を開いている間、6年生は体育館で、送る会に流すビデオ撮影の準備をしていました。

全校一斉には集まれないけれど、みんなの力を結集して素敵な6年生を送る会になりそうです。

令和3年1月28日(木)5年なわとび大会

5年体育の授業で、なわとび大会を行いました。

①時間跳び(5分間)②回数跳び(交差跳び、二重跳び)③チャレンジ種目として、後二重跳び、はやぶさ、二重交差跳び、三重跳びから2種目を選び、1分間で跳べた回数を計りました。

チャレンジ種目で、三重跳びが20回跳べた子がいました。

秋には3、4回程度しか跳べなかったそうです。

努力の賜ですね。

令和3年1月28日(木)6年なわとび大会

6年体育の授業で、なわとび大会を行いました。

6年生は小学校最後のなわとび大会です。

①時間跳び(6分間)②回数跳び(交差跳び、前二重跳び)③チャレンジ種目として、後二重跳び、はやぶさ跳び、二重交差跳び、三重跳びから2種目を選び、1分間で跳べた回数を計りました。

さすが6年生。

回数跳びの種目では、交差跳びが最高280回、二重跳びが最高132回跳べた子がいました。

コロナ禍で学校行事が削減されている中で、一つ一つが貴重な思い出となっています。

令和3年1月27日(水)1年なわとび大会

1年体育の授業で、なわとび大会を行いました。

1年生は小学校初めてのなわとび大会です。

①時間跳び(1分間)②回数跳び(かけあし跳び、うしろ跳び)③チャレンジ種目として、片足跳び、あや跳び、交差跳びから2種目を選び、1分間で跳べた回数を計りました。

大会が終わった子供たちが次々に「全部合格だったよ」「時間跳びが55秒でひっかかっちゃった」など、がんばったことや悔しかったことを笑顔で話しに来ました。

令和3年1月26日(火)3年なわとび大会

3年体育の授業で、なわとび大会を行いました。

3年生は①時間跳び(3分間)②回数跳び(あやとび跳び30回、交差跳び20回)③チャレンジ種目として、前二重跳び、はやぶさ、二重交差跳び、後二重跳びから2種目を選び、1分間で跳べた回数を計りました。

体育の授業や休み時間に練習した結果、できる技や回数が増えました。

大会で自己新記録を出した子もいました。

令和3年1月25日(月)5年総合

5年総合で、これまで活動してきたことを4年生に発表しました。

5年生は「狐川調査」活動を契機に、環境問題について学習を進めました。

興味のある課題別にグループを作り、本やインターネット、インタビュー、現地観察などの方法で、調査活動を行いました。

発表会を通して、4年生が豊地区を流れる狐川に関心をもち、調査活動や働きかけが引き継がれることを願っています。

令和3年1月25日(月)2年図工

2年図工「ストローでこんにちは」で、ストローを使って動く仕組みをつくる工作に挑戦しました。

切り込みを入れた太いストローの中に細いストローを組み込んでつくります。

腕が動くように動物や人の形に切った折り紙を貼り付けて楽しみました。

細いストローを長く使って少しの動きで腕が大きく動いて見えるよう工夫する子もいました。

令和3年1月25日(月)4年なわとび大会

4年体育の授業で、なわとび大会を行いました。

4年生は①時間跳び(4分間)②2分間で連続跳べた最高記録を計る回数跳び(あや跳び、交差跳び)③チャレンジ種目として、前二重跳び、はやぶさ、二重交差跳び、後ろ二重跳びから2種目を選び、1分間で跳べた回数を計りました。

これまでの体育の授業や休み時間に練習した成果を発揮しようとがんばりました。

令和3年1月22日(金)たてわり活動

今朝のさわやかタイムにたてわり活動がありました。

6年生がリーダーとして遊びを考え、たてわり班で遊ぶのはこれが最後です。

ジャンケンピラミッドや震源地は誰だ、いつ何ゲーム、ジェスチャーゲームなどをして楽しみました。

長い渡り廊下を使ってだるまさんが転んだをするグループもありました。

最後は、班ごとに活動を振り返って感想を交流しました。

令和3年1月20日(水)2年・6年雪遊び

今日は大寒。

暦どおりの寒さとなりましたが、久しぶりの快晴。

2年生と6年生が校庭に出て雪遊びを楽しみました。

3年ぶりの大雪で登下校は大変ですが、卒業を控えている6年生にとっては、思いがけないメモリアルプレゼントになりました。

令和3年1月20日(水)3年理科

3年理科「明かりをつけよう」で、導線を長くしても明かりはつくかどうかの実験をしました。

2本の導線をつないで長くし、豆電球が点灯するかやってみました。

うまく導線をねじってつなぐことができない友達にやり方を教えている子もいました。

令和3年1月19日(火)給食

今日の給食は「ふるさとランチ」です。

献立は、古代米ごはん、とびうおフライ、もやしとにらの炒め物、ふるさと汁、牛乳です。

ふるさと福井の食材をたくさん使用しています。

鶉地区産の古代米や福井港で水揚げされたとびうお、福井市産のえのきだけ、まいたけ、ねぎが使われています。

ふくイイネ!のおいしい食材に感謝していただきました。

令和3年1月19日(火)1年図工

1年図工「かみざらコロコロ」で紙皿を使った転がるおもちゃを作りました。

紙皿と紙コップをくっつけ、マジックや切った色紙で飾りを付けました。

下敷きで風を送って転がし、うまく転がるか、転がるとどんな動きや見え方になるか確かめながら、付け加えたり、作りかえたりしました。

令和3年1月19日(火)歯科検診

1年生と4年生の歯科検診がありました。

校医の近藤歯科医さんに来ていただき、虫歯や歯の病気がないか診てもらいました。

器具の消毒など感染症対策をしっかりと行って、一人ずつ丁寧に診ていただきました。

令和3年1月18日(月)3年図工

3年図工で木版画を制作しています。

版に下書きした絵を写し、彫刻刀で模様を彫ります。

ほほのところが膨らんで見えるよう、円を描くように掘りました。

印刷するのが楽しみです。

令和3年1月18日(月)6年学活

今日から授業再開となりました。

卒業式までの登校日は39日。

6年生は、残り少ない学校生活の1日1日を大切に過ごすことができるよう、カウントダウンカレンダーをみんなで分担して作ることにしました。

最後の「あと1日」のカレンダーを誰が作るかは、話し合って決めました。

令和3年1月17日(日)除雪作業

今日は教育振興会、子ども会育成会、体育振興会、消防団、青年団の皆さんが通学路の除雪をしてくださいました。

13時に30~40名の方が児童玄関前に集合し、各方面に分かれて除雪作業を開始しました。

強い雨の中、途中で合流した方とともに、歩道に積み上げられた雪の山や踏み固められた雪を崩して、通学路を確保していきました。

大勢の方々のお力をいただき、18日から授業を再開することができました。

心からお礼申し上げます。

令和3年1月8日(金)集団下校

今日は朝から雪が降り止まず、大雪となりました。

そのため、下校時刻を繰り上げて帰りました。

1~3年、4~6年の地区別に、教職員が引率して下校しました。

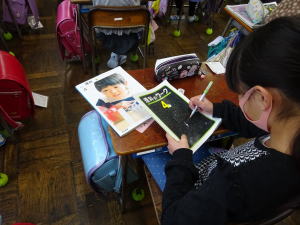

令和3年1月7日(木)4年理科

4年理科「冬の星」で、冬に見られる星の明るさや色、見え方について学習しました。

冬の星座と言ったら他でもない「オリオン座」。

理科ワークの表紙にある星空の写真から「オリオン座」を見つけました。

福井ではなかなか冬の星を見ることは難しいですが、天気のよいときにオリオン座を直接観察したいですね。

令和3年1月7日(木)給食

今日の給食は、お正月にちなんだメニューです。

菜飯、厚焼き卵、紅白なます、餅入り味噌汁、牛乳です。

菜飯は七草がゆ、厚焼き卵は伊達巻き、餅入り味噌汁はお雑煮に見立てた献立でした。

令和3年1月7日(木)4年国語

4年国語で、冬に関係する言葉を使ってカルタづくりをしました。

まず、みんなで冬らしいと思うことをいろいろ言い合いました。

それから3人のグループ毎に、分担してかるたの文を考えました。

令和3年1月7日(木)2年図工

2年図工で版画の印刷をしました。

版にインクを付けてもらった後、紙をあてバレンでこすりました。

こすって紙をはがして作品棚に運ぶまで、二人一組で協力しながら行いました。

令和3年1月5日(火)4年社会

4年社会科で、日本一周ドライブすごろくをしました。

3~4人ずつでグループになって行いました。

こまには各都道府県の名前と特徴が書かれています。

子供たちは、都道府県名を覚えながら、友達と正月遊びを楽しんでいました。

令和3年1月5日(火)6年図工

6年図工で卒業記念制作として壁掛け時計を作っています。

板に好きな模様を描き、木彫・塗装して時計をはめ、釣り金具を付けて出来上がりです。

子供たちは、思い思いに好きなキャラクター等を描き彫刻刀で掘りを入れていました。

あと2ヶ月半ほどで、6年生は卒業です。

令和3年1月5日(火)全校朝礼

あけましておめでとうごさいます。

昨日で冬休みが終わり、今日から授業再開です。

今朝は、全校朝礼がありました。

校内放送で、年始の挨拶に続いて校長講話、生徒指導主事による1月の生活目標についての話を聞きました。

少しでも早く、ゆったりした冬休みの家庭生活から規則正しい学校生活にスイッチできるよう、脳の活性化を図る「すりすりトントン体操」もやってみました。

令和2年12月25日(金)全校朝礼

明日からの冬休みを前に、全校朝礼がありました。

校内放送で、校長講話、生徒指導主事による冬休みに気を付けたいことの話、伝達表彰を行いました。

教室では、学級活動で冬休みの生活の目標を立てるなど、安全で楽しい冬休みを迎えるための心構えについて話し合いました。

令和2年12月24日(木)新しい体育器具

クラブ活動で使用するため、県の「引き出す教育・楽しむ教育実践事業」を活用して、サッカーゴールとバスケットリングそれぞれのネットを購入しました。

クラブ活動で校庭を使える日がなかなかないため、4年生がお試しでサッカーゴールを使ってみました。

密になりやすいので、休み時間はサッカーで遊ぶことができません。

密を気にせず思いっ切りサッカーができる日が早く来ますように。

令和2年12月17~23日2年おもちゃランド

2年生活科で「おもちゃランド」を開きました。

生活科でつくったおもちゃで遊ぶお店を開き、1年生を招待しました。

今年は密にならないよう、学級毎に開店し、1年生も学級毎に招待しました。

令和2年12月23日(水)給食

今日の給食は、「ドリームランチ」です。

カレーピラフ、鶏肉の照り焼き、もやしとコーンのソテー、五目スープ、牛乳、そしてクリスマスケーキ(アレルギー対応代替はイチゴゼリー)でした。

一足早いクリスマス仕様のメニューです。

令和2年12月23日(水)子ども町会

4校時に「子ども町会」がありました。

集団登校班ごとに集まり、月曜日から今日までの集団登校の様子について記録したシートを基に、安全な集団登校ができているかどうか振り返りました。

集合時刻や、歩き方、雪道での安全について話し合い、明日からの集団登校に生かすことを確認しました。

また、今週末から始まる冬休み期間中に、近づいてはいけない危険な場所などについても確認しました。

令和2年12月21日(月)クラブ活動

今年最後のクラブ活動がありました。

天候が悪くて、校庭での運動はできませんでしたが、屋内で活動を楽しみました。

新聞紙を丸めてステッキ状にしたものを一人2本ずつ持ち、4人が円に並んで「せえの」の合図で左に移動し、隣の人のステッキを倒れないように持つというゲームをしているクラブもありました。

どのクラブも自分の好きなことを楽しんで行っていました。

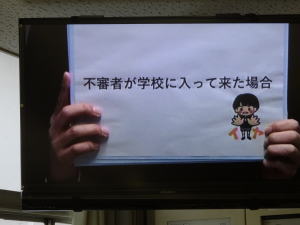

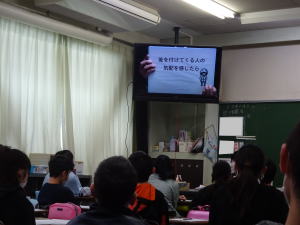

令和2年12月18日(金)不審者対応訓練

職員玄関から他の来客に紛れて、不審者が校内に侵入したという想定で訓練を行いました。

不審者侵入の知らせが校内放送で流れると、教室の戸口を施錠し、廊下から姿が見えないよう、子供たちは教員の指示で机の下に隠れ、静かに待機しました。

福井南警察署の方に不審者役で訓練に参加していただき、本番さながらに、教員の対応についても訓練を行いました。

続いて校内放送で不審者に遭遇したときの対応の仕方について、同警察署の方にお話しいただいた後、振り返りをしました。

令和2年12月18日(金)おはよう集会

朝のさわやかタイムに、おはよう集会をしました。

集会委員会が事前に撮影した動画を校内放送で流し、各教室でクイズに答えました。

今日のクイズは、五つの段ボールの中で一番重いものを当てる「重さ当てクイズ」でした。

軽そうに見せたり、反対に重くて少ししか持ち上げられないように装ったりする様子を見ながら、正解を考えました。

最後に今日の活動を振り返って、互いに感想を交流して終わりました。

令和2年12月17日(木)3年総合

3年総合で食品の発酵について学ぶため、料理研究家の清水知美さんとふくい・くらしの研究所の亀谷柚香さんを講師にお迎えし、パン作りに挑戦しました。

パンを膨らませる働きをする酵母菌について教えていただき、早速温めたバターと牛乳の中に小麦粉を入れて混ぜました。

丸めた生地が、湯煎で温めることで膨らむことを確かめました。

膨らんだ生地を一人分ずつに分け、丸めてオーブンで焼きました。

甘くて皮のパリッとしたおいしいパンが出来上がりました。

令和2年12月16日(水)1年昔遊び

1年生活科で昔遊びに挑戦しました。

地域の「こま名人」「お手玉名人」「けん玉名人」に来ていただき、学級毎に教えていただきました。

三つの遊びを順番に経験し、それぞれ粘り強く練習してできるようになったことで、昔遊びを楽しむことができました。

令和2年12月15日(火)不審者対応訓練事前研修会

今週末に行われる不審者対応訓練に先立ち、教員対象の事前研修会を行いました。

福井南警察署の方を講師として迎え、不審者が校内に侵入したときの対応で大切なことについて研修しました。

職員玄関から宅配便業者を装って不審者が入ってきたという想定で、実際に対応をしてみて気付いたことや、自分を含めた子供たちを守るために必要なことを確認しました。

さすまたの使い方についても、教えていただきました。

令和2年12月15日(火)大縄跳び大会

2~4校時に大縄跳び大会がありました。

低・中・高学年別に行いました。

各学級A・Bの2チームに分かれて、跳べた回数を計り、合計した回数で競いました。

低学年部は2年3組の371回、中学年の部は4年1組の602回、高学年は6年1組・2組が673回が最高回数でした。

どの学級も心一つに、互いに励まし合い、知恵を出し合いながら練習に励んできたことを十分発揮することができました。

令和2年12月14日(月)3年保健指導

3年保健指導で視力について学習しました。

視力低下の原因を知り、今後気を付けることを養護教諭といっしょに考えました。

改めて、毎日取り組んでいる目の体操が大事であることを感じました。

令和2年12月14日(月)6年理科

6年理科「てこのはたらき」で、てこに加える力の位置や大きさとてこの働きとの関係について学習しました。

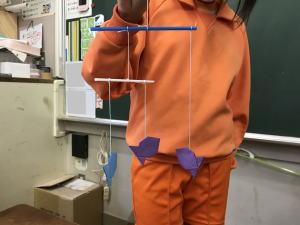

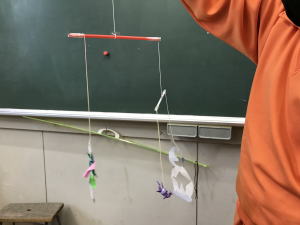

今日は学習のまとめとして、てこの規則性を生かしたモビールを作りました。

うまく水平になるよう、吊り下げる飾りの重さやひもを取り付ける位置など、試行錯誤しながら作りました。

令和2年12月10・11日3年防災センター見学

3年社会「くらしを守る」で、福井市防災センターを見学しました。

見学を通して、火災等の災害から地域の人々の安全を守る働きについて学習しました。

地震体験も行い、教室での身の守り方を学びました。

令和2年12月11日(金)5年プログラミング学習

5年総合でプログラミングの学習をしました。

この学習は年間5時間行います。

教材「マイクロビット」を使って、好きな図形を表示するプログラムを作成しました。

電光掲示板のように文字列を作ったり、テトリスのようにブロックが落ちてくるように作ったりしました。

令和2年12月11日(金)4年図工

4年図工で木版画を制作しています。

下絵をトレーシングペーパーとカーボン紙を使って版木に写しました。

写したら、早速、彫刻刀で彫り始めました。

令和2年12月11日(金)3年理科

3年理科「音を出して調べよう」で、音が伝わるとき音を伝えるものが震えているかどうかの実験をしました。

実験キッドを使って、糸電話を作りました。

トライアングルに糸を結び付け、糸のもう一方に紙コップを付けて、トライアングルをたたいてみました。

放送で流れるチャイムのように聞こえました。

糸が震えないようにつまむと、音が変わることを発見しました。

令和2年12月10日(木)6年家庭科

6年家庭科の調理実習でスクランブルエッグを作りました。

感染症対策として、学級の半分の人数で交代して行いました。

各自で、一人分を作って食べました。

ちょうどよい具合のふわふわに仕上がった子やちょっと焼きすぎて焦げてしまった子がいましたが、やはり調理実習は楽しい時間でした。

令和2年12月10日(木)4年道徳

4年道徳科で、教科書教材「花丸手帳~水泳・池江璃花子選手~」を資料として、目標に向かって頑張ることについて学習しました。

資料から「なぜ池江選手は苦しい時期を乗り越えて記録を伸ばすことができたのか」を考えました。

グループで意見を出し合い、ホワイトボードを使ってその理由を三つに絞りました。

全体では、「目標をもって取り組んだから」「花丸手帳に書くことで、自信が付いたから」「次の目標ができたから」などの意見が出されました。

最後に、自分にとってあきらめずに頑張るために必要なことを書いて、学習の振り返りをしました。

令和2年12月10日(木)読み聞かせ

今朝の読書タイムに、読み聞かせがありました。

今日は1・2・6年、わかばの各学級に読み聞かせボランティアの方が入ってくださいました。

冬休みまでにあと2回読み聞かせがあります。

令和2年12月8・9・10日4年総合

4年総合で、ワークショップ「みつける!考える!福祉のまちづくり大作戦」を行いました。

学級毎に実施日を分けて行いました。

これまで福祉について体験活動を進めてきたことを基に、地域の福祉の課題に気付いて、自分たちにもできることをグループ毎に考えました。

各グループには、社会福祉協議会の方が一人ずつファシリテーターとして入ってくださいました。

ワークショップで出された子供たちの声や意見などは、第4次地域福祉活動計画に反映されるそうです。

令和2年12月7日(月)1年体育

1年体育で器械運動を行いました。

鉄棒、マット運動、跳び箱を学級毎に行いました。

鉄棒では、「布団干し」に挑戦しました。

お腹で支えて、手足をだらんと下げる技です。

怖がると力が入って上手くできませんが、一度感覚をつかむと、簡単にできるようになりました。

令和2年12月3日(木)4年体育

4年体育の学習で、大縄跳びの練習が始まりました。

12月15日には低・中・高学年別に大縄跳び大会も開かれます。

各学級2チームに分かれ、3分間で跳べた回数を競います。

3分間跳んでみて、回数を増やすためにどうしたらよいか作戦を立てました。

令和2年11月24日・27日・12月2日(水)

4年社会科見学

4年社会科「残したいもの 伝えたいもの」の学習で、越前和紙の里に出かけました。

紙の文化博物館を見学したり、卯立の工芸館で紙すきの様子を見たりしました。

パピルス会館では、紙すきの体験もしました。

見学や実習を通して、福井の伝統工芸の素晴らしさに触れたり、伝統的な産業を生かす街についての知識を深めたりすることができました。

令和2年12月2日(水)道徳週間

今年本校では、将来の夢や目標をもち、実現に向けて努力しようとする意欲や態度を育てることをねらい、親子道徳の授業を行う週間を低・中・高学年で設定しました。

今週は、低学年が取り組みました。

1年は、道徳科の教科書にある「こぐまのらっぱ」を、2年は、同じく「ぼくは『のび太』でした~藤子・F・不二雄」を資料として活用し、うまくできなくてもあきらめずに取り組むことの大切さややり遂げたときのうれしさについて考えました。

授業参観が行えないので、ワークシートを持ち帰って、学習したことについて親子で考えることになっています。

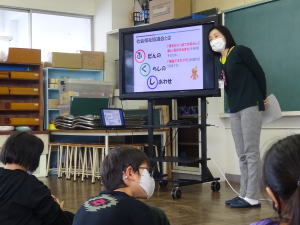

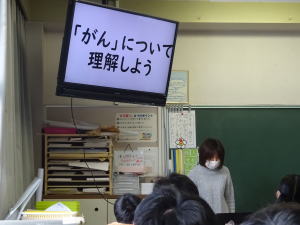

令和2年12月1日(火)がん教育

6年学活で癌について理解する授業がありました。

養護教諭から、癌になる仕組みや予防法、癌検診の受診率が低いことを聞きました。

その上で、生活習慣の改善や癌検診の受診を勧める言葉を考えました。

説得する相手を担任に設定したところ、家族が悲しむとか、受診のために仕事を休んでも大丈夫だとか、様々な考えが出ました。

最後に、治療法や患者への接し方について知ったり、実体験者の資料を読んで命の大切さについて考えたりしました。

令和2年11月30日(月)味わおう福井 給食

学校給食週間最後の日は、「味わおう福井 給食」というテーマのメニューです。

福井県でとれた食べ物や、昔から伝わる料理を取り入れました。

福井県の伝承料理「揚げご飯」、福井の海でとれた「甘えびの唐揚げ」が出ました。

甘えびを揚げる香ばしいにおいが、授業中教室まで漂ってきて、給食が待ち遠しかったです。

令和2年11月27日(金)人権週間読み聞かせ

11月24日~12月11日を、本校の人権週間として、「認め合いの花を咲かせよう」というテーマで取組を行っています。

今朝のおはよう集会では「しあわせのバケツ改訂版」(TOブックス発行)の読み聞かせがありました。

誰もが持っている見えない心のバケツ。

そのバケツは、人を喜ばせるといっぱいになり、嫌なことをすると空になってしまうバケツです。

互いを思いやり、親切にすれば、相手のバケツも自分のバケツも豊かになることに気付かせてくれるお話です。

令和2年11月26日(木)給食週間

11月24日~30日は、本校の給食週間です。

24日には給食感謝祭、26日には給食クイズを校内放送で行いました。

給食感謝祭は後期、給食クイズは前期の給食委員会が発表しました。

調理技師さんの着けるエプロンの種類や野菜の洗う回数などのクイズが出されました。

毎日わたしたちのために、安全・安心な給食を作ってくださっていることを理解することができました。

令和2年11月20日(金)委員会紹介

今朝のさわやかタイムに、後期委員会の紹介がありました。

委員長・副委員長が活動の内容や全校に向けてのお願いを事前にビデオ撮影したものを放送しました。

後期は、委員長は6年生、副委員長は5年生からの立候補で選びました。

6年生から5年生に委員会活動の中心的役割がバトンタッチができるよう、頑張ります。

令和2年11月19日(木)4年外国語活動

4年外国語活動「What do you want ?」で、相手が喜ぶスペシャルピザ(模型)を作る活動をしました。

作ってあげる相手は、4年担任の3人です。

まず、どんな具材をのせるか考えました。

そして、なぜその具材を選んだのか、グループで英語を使ってやりとりしました。

令和2年11月19日(木)5年図工

5年図工「糸のこスイスイ」で、電動糸のこを使って自由な形に板を切ってみました。

できた形に切り込みを入れて組み合わせたら、どんな形ができるか、何に見えるか考えながら組み合わせました。

糸のこを使っての学習は初めてですが、しっかり板を押さえ、友達に電源を入れたり消したりしてもらいながら、上手に切ることができました。

令和2年11月18日(水)図書室オープン

今日から図書室での本の貸出ができるようになりました。

図書室に入る前には、必ず手を洗うこと、密にならないよう出入口で並んで入室を待つこと、マスクを付けることを守ります。

図書委員がPCの操作に慣れるまで、カウンターでの密を避けるため、当分は貸出は大休みに、返却は昼休みにします。

図書室オープンを心待ちにしていた子供たちが、本バックとバーコードの付いた貸出カードを持って図書室にやってきました。

令和2年11月13日(金)たてわり活動

今朝のさわやかタイムは、たてわり活動でした。

たてわり班ごとに分かれて、6年生が準備した遊びを教室で楽しみました。

たてわり班で集まるのは、校内体育大会以来のことです。

活動前の手洗い・マスク着用の上、ハンカチ落としや椅子取りゲーム、ジェスチャーゲームなどして遊びました。

令和2年11月12日(木)図書室利用オリエンテーション

本校では、昨年度末に念願だったバーコードによる図書の電子データーベース化及び貸出システムを導入しました。

しかし、今年度は感染症対策として図書室の利用ができず、何十冊か図書室の本を学級文庫に配架して読む方法をとっていました。

11月からは、手洗いを徹底し、入場制限をしながら、大休みや昼休みに図書室利用ができるようにします。

そのため、新しい貸出システムのオリエンテーションを学級ごとに行いました。

5校時には、2年生が学校司書に貸出の仕方を教えてもらったり、おすすめの本を選んでもらったりしました。

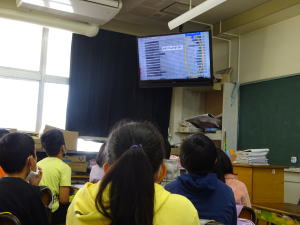

令和2年11月12日(木)学校保健委員会

2校時に、学校保健委員会がありました。

感染症対策で体育館に集まることができないので、各教室でテレビ放送を見ました。

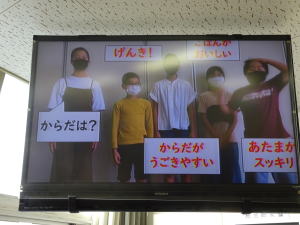

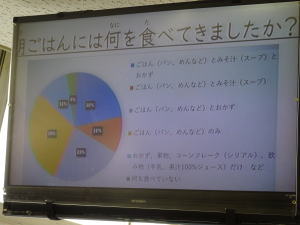

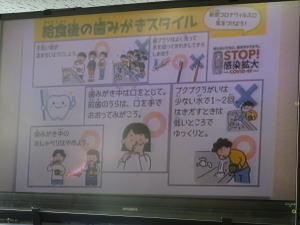

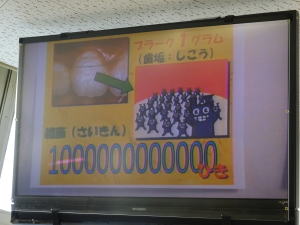

今年のテーマは「体をまもるための生活習慣」です。

保健委員会が作成したビデオ映像や養護教諭、栄養教諭の作成したスライド、学校歯科医の近藤先生、学校薬剤師の大野先生からのビデオメッセージを見て、テーマについて考えました。

「ぐっすり眠ること」「バランスよく食べること」「歯磨きで口内環境を保つこと」が病気にかかりにくい体づくりをするために必要であることを学びました。

令和2年11月12日(木)読み聞かせ

今朝の読書タイムに、3・4・5年の読み聞かせがありました。

いつものように、学級ごとに読み聞かせボランティアの方が本を読み聞かせてくださいました。

大型絵本や伝記を読んでいただいたり、部屋を少し暗くして語り聞かせをしていただいたりしました。

令和2年11月11日(水)6年八幡山マラソン

6年生が小学校生活最後の思い出に、6年生コースの折り返し地点までの八幡山マラソンを行いました。

今年は手洗いの時間確保のため、大休みが短く、4年生コースまでのマラソンしか実施していなかったので、6年生コースまで走るのは今日が最初で最後です。

風が強く、いくら落ち葉を掃いても積もるので、安全のため、折り返し地点をゴールとして下りは全員揃って歩いて下りました。

ゴールの月見広場では、記念に写真撮影をしました。

令和2年11月10日(火)新聞タイム

今朝のさわやかタイムは新聞タイムでした。

各学年に応じた記事を載せたワークシートを読んで、問題に答えました。

1年生は、福井新聞の「恐竜バス」の記事を読んで、自分が乗ってみたいバスのデザインを描いて友達と見せ合いました。

2年生は、福井新聞の「首の長いサツマイモ」の記事を読んで、生活科で収穫したサツマイモの写真が何の形に見えるか考え、絵を付けたして楽しみました。

令和2年11月9日(月)6年体育・器械運動

6年体育の授業で、器械運動の学習が始まりました。

今日は、跳び箱とマット運動の学習をしました。

跳び箱では開脚跳びや台上前転、マット運動では前転、後転を練習し、どうしたらうまく回転できるか、体を支えることができるか考えながら取り組みました。

令和2年11月9日(月)2年生活科

2年生活科「うごく うごく わたしのおもちゃ」で、いろいろなおもちゃを作りました。

グループに分かれて、「とことこカメ」や「魚つり」「とびだすロケット」などを作りました。

うまく動くようにゴムのつけ具合を考えたり、的に当てて点数を競うことで楽しく遊べるような工夫をしたりしました。

令和2年11月6日(金)6年たてわり相談会

今朝のさわやかタイムで、6年生がたてわり相談会を行いました。

来週の13日にたてわり班で遊ぶ計画を立てました。

・15分で全ての活動が終わるように計画する。

・身体接触がないような内容を考える。

・全員が笑顔になれる計画を!

の条件に合うように、知恵を出し合って考えました。

13日が楽しみです。

令和2年11月5日(木)5年BLS教育

5年保健体育の学習で、日本赤十字福井県支部赤十字講習指導員の山下さんと荒家さんに来ていただき、一次救命処置の仕方を学びました。

呼びかけても反応がなく、通常の呼吸をしていない状況で倒れている人がいたとき、胸骨圧迫で心臓マッサージをすることが必要であることを教わりました。

一人一台ずつ練習キットを使って、胸骨圧迫をやってみました。

また、AEDを使う理由や使い方も学びました。

令和2年11月4日(水)5年理科

5年理科「流れる水のはたらき」の学習で、福井豪雨の話を聞きました。

豪雨を体験した中川先生に、当時の写真を見ながら被害の様子をお話ししていただきました。

この学習をきっかけに、今後、雨と川の流れや土地の変化について、実験などをしながら学んでいきます。

令和2年11月4日(水)4年音楽

4年音楽「せんりつの重なりを感じとろう」で、旋律が重なり合う美しさを感じながら「オーラリー」をリコーダーで演奏する学習をしました。

CDの範奏と自分たちの演奏の違いを聴き取りました。

音が途切れることなくなめらかに演奏しているところに違いがあることに気付き、どうやったら自分たちもそのように演奏できるか考えました。

令和2年11月2日(月)3年かまぼこ工場見学

3年社会「工場のしごと」の学習で、安田かまぼこ工場を見学しました。

工場の人のお話を聞いてから、工場施設の見学やかまぼこ作りの体験をしました。

大きな機械や働いている方々の様子を見たり、疑問に思ったことを質問したりして、安全でおいしいかまぼこを作るための工夫をたくさん見つけました。

自分で作ったかまぼこや魚そうめんは、そのまま家に持って帰りました。

美味しい福井の味もお土産になりました。

令和2年11月2日(月)2年生活科

2年生活科「うごくうごくわたしのおもちゃ」の学習で、びっくりばこを作りました。

輪切りにした牛乳パックをテープでつなぎ、輪ゴムをかけることで飛び出すようになる仕組みです。

同じ幅に牛乳パックを切る作業は、思った以上に難しかったです。

今後、国語「おもちゃのつくり方をせつめいしよう」で、作り方の説明書を書く学習を行います。

令和2年11月2日(月)2学期始業式

今日から2学期が始まりました。

今年は、4・5月の臨時休業分の授業日確保のため、秋休みはありません。

始業式は校内放送で行いました。

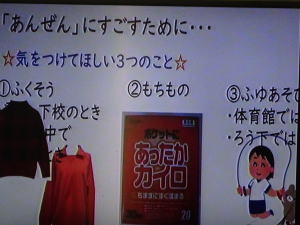

式の後、生徒指導主事から、冬の過ごし方についてお話がありました。

秋も深まり朝夕寒くなってきましたが、健康・安全に気を付け、92日間の2学期が充実したものになるよう頑張りたいですね。

令和2年10月30日(金)東京オリ・パラ応援給食

今日の給食は、東京オリンピック・パラリンピック応援給食です。

今回はドイツ料理「アイントプフ」「フランクフルト」「フライドポテト」です。

「アイントプフ」は具だくさんのスープ料理で、「農夫のスープ」という呼び名もあるそうです。

「フランクフルト」は、フランクフルト地方が発祥で、マスタードを付けて食べるそうですが、給食ではトマトケチャップを付けて食べました。

令和2年10月30日(金)1学期終業式

今日は1学期最後の日です。

放送室からのテレビ放送で終業式を行いました。

各教室で校歌も歌いました。

校長講話では、夏休み開けから今まで頑張ってきた様子を写真で振り返りました。

学校で身に付けてほしい「知識・技能」「思考・判断・表現の力」「学びに向かう力」の三つや、今年度から変わった通知表についての話を聞きました。

子供たちは担任から個別に話を聞きながら通知表をもらいました。

家に帰ったら、子供たちが自分の良いところと、これから頑張りたいことをことを、おうちの人に話しますので、賞賛と励ましの言葉をお願いします。

令和2年10月28・29日6年修学旅行

6年生が修学旅行に行きました。

感染症対策として、京都・奈良・大阪から県内に行き先を変更して実施しました。

1日目は、ツリー・ピクニック・アドベンチャーいけだでいろいろなアスレチックを楽しみました。

芦原温泉清風荘にて1泊。

2日目は、県立恐竜博物館と永平寺を見学しました。

永平寺では座禅体験もしました。

天候に恵まれ、思い出深い二日間となりました。

令和2年10月27日(火)2年九九練習

2年算数で九九の練習が始まりました。

今日は2の段の練習です。

「上から」「下から」「1とび」「ばらばら」といった難しさで名人や大名人、プロの称号がもらえます。

何度も何度も練習し、テストに挑戦していました。

令和2年10月26日(月)3年理科

3年理科「太陽の光を調べよう」で、鏡を使って日光をはね返し、日陰にある的に当てる活動をしました。

今日は晴れていましたが、太陽が雲に隠れるときもあり、太陽が顔を出すと、的のボードに光を当てようと、急いで鏡の向きを調節しました。

自分がはね返した光がどこを照らしているのか見つけるのに苦労しました。

令和2年10月22日(木)5年環境落語会

5年総合で、福井街角放送株式会社さんが実施する事業 環境落語会「みんなで笑って二酸化炭素排出抑制」が開かれました。

二酸化炭素排出抑制対策の内容を、創作落語や創作紙芝居で理解し、進んで運動に参加しようとする気持ちを醸成することがねらいです。

瓢家萬月(ひさごやまんげつ)さんによる落語を聞きました。

子供たちは、笑いをさそう軽妙な語り口に引き込まれ、地球温暖化を防ぐために自分ができることについて考えていました。

公演の模様は録音され、11月に福井街角放送(FM77.3MHz)で放送される予定です。

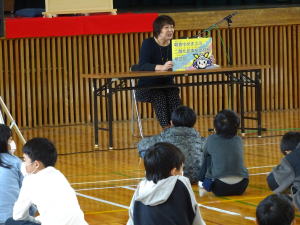

令和2年10月21日(水)ブックトーク

10月は読書月間です。

子供たちが自分の読書生活を振り返り、目当てをもって読書し、様々な分野の本に親しんで、ちょっとした時間にも本に手を伸ばす習慣を身に付けてほしいと願っています。

給食の時間に学校司書によるブックトークが放送されました。

今日は1・2年生に向けてそれぞれ2冊ずつ紹介されました。

1年生には「ふらいぱんじいさん」「あのね、わたしのたからものはね」、2年生には「ちびっこ大せんしゅ」「ごきげんなすてご」が紹介されました。

令和2年10月20日(火)4年障がい者スポーツ体験

4年総合で障がい者スポーツ出前講座が開かれました。

しあわせ福井スポーツ協会が主管する講座で、障がい者スポーツを通して、障がいのある人とふれあいながら競技を体験し、障がいの有無にかかわらず、夢や目標をもって努力する素晴らしさを学ぶものです。

クラス毎に、車いすバスケット、フライングディスク、ボッチャを交代で体験しました。

車いすバスケットボールの古崎倫太朗選手にインタビューもしました。

試合中車いすが倒れても自分で起き上がることができることを実演していただいたり、シュートのコツを教わったりしながら、子供たちはアスリートの方の夢に向かって進むたくましさを感じたようでした。

令和2年10月20日(火)マラソンタイム

大休みにマラソンタイムがありました。

今日は日差しが温かく、マラソンを走るのにちょうどよい天候となりました。

今回は、2・6年生が八幡山コースを走りました。

2学年とも今年初めての八幡山マラソンです。

前回同様、どの子も笑顔で走っていて、思い切り体を動かす気持ちよさを味わっていました。

令和2年10月19日(月)委員会活動

今日は1学期最後の委員会活動がありました。

1学期の活動を振り返って、成果や課題、後期の委員に引き継いでほしいことなどについて話し合いました。

2学期は11月からなので、それまでにできることにも取り組みました。

手洗い場の石鹸の容器をきれいにしたり、掲示物の貼り替えやベルマークの整理、啓発活動に使うビデオ収録などに取り組んだりと、委員会に応じて自分たちにできることを考え、積極的に働いていました。

令和2年10月16日(金)1年校外学習

1年生活科で足羽山公園遊園地まで校外学習に出かけました。

歩いて足羽山門前町登り口から足羽山に入り、木の実や葉っぱを見つけて拾いました。

ミニ動物園にも行きました。

ここでは、ウサギやアヒル、モルモットに餌やりもしました。

お弁当を食べた後遊具で遊んで、学校まで歩いて帰りました。

足羽山公園にはわくわくするものがいっぱいありました。

令和2年10月15日(木)2年町探検

2年生活科で町探検に出かけました。

訪問先は豊地区の16箇所。

公民館や交番などの公共施設やいろいろなお店などの中から自分が行きたいところを選びました。

10名程度の8グループに分かれ、感染症対策を十分行いながら探検に出かけました。

各グループにはボランティアの保護者の方がついてくださったので、安全に活動することができました。

子供たちは全員質問したいことを準備し、訪問先の方とやりとりをすることができました。

それぞれの探検先で豊地区の人やものの魅力を感じながら、たくさんの発見をして帰ってきました。

探検にご協力くださった豊地区の方々、保護者ボランティアの方に感謝申し上げます。

令和2年10月15日(木)マラソンタイム

今週から大休みのマラソンタイムが始まりました。

今日は、1・3・5年生が八幡山コースを走りました。

今年は、手洗いの時間を確保するため10分間に短縮したので、コースを4年生の折り返しまでとしました。

雲一つない秋晴れの下、爽やかな風に吹かれながら、頑張って坂道を走りました。

タイム終了後には、どの子も気持ちよい汗をかいて、笑顔で校舎に入っていきました。

次回は、今回グラウンドコースだった2・4・6年生が八幡山コースを走ります。

令和2年10月14日(水)5年校外学習

5年校外学習で、一乗朝倉氏遺跡周辺を探索しました。

爽やかな秋晴れの下で、12グループに分かれて12問のクイズラリーに挑戦しました。

その後、山を越えて福井市少年自然の家でお弁当を食べました。

午後は、木の枝を柄にしたオリジナルのスプーンを作りました。

令和2年10月14日(水)3年理科

3年理科「太陽とかげをしらべよう」で、時間の経過に伴って影の向きの変化を調べました。

今日は秋晴れで、実験日和です。

パワフルホールに出て、1時間毎に影の向きを調べ、印を付けました。

令和2年10月13日(火)3年手作り味噌教室

3年総合的な学習の時間では、食に焦点を当てた学習を進めています。

今日は「ふくいの地場産学校給食推進事業(農業体験活動の推進)」を活用し手作り味噌づくりに挑戦しました。

「米五」さんから、多田様、鷲田様を講師としてお招きし、作り方を教わりました。

堅い大豆が水に付けると膨らむことや、それを煮ると柔らかくなることを実物を見ながら理解しました。

小さな桶の中で、米麹と塩を混ぜ、煮た大豆をすりつぶしたペースト状のものと塩水を入れ、こねます。

空気を抜きながら小さな樽に詰めました。

この後「米五」さんのお店で保存していただき、3ヶ月後に手作り味噌が完成します。

令和2年10月12日(月)県産ブランド給食

今日の給食のメニューは、麦ごはん、若狭牛たっぷりビーフシチュー、小松菜とキャベツのソテー、みかん、牛乳です。

ビーフシチューには、県産ブランド給食応援事業として、無償提供された県産の若狭牛が使われています。

量もたっぷり、いつものビーフシチューの約3倍の牛肉が入っていました。

ほどよく脂身の入った柔らかい角切り牛肉で、シチューの味も濃厚でした。

給食の時間には、畜産の様子や育て方によって味がよくなることなどを紹介するビデオを視聴しました。

令和2年10月9日(金)給食

今日の給食のメニューは、鶏肉と野菜のケチャップ煮、野菜のスープ煮、牛乳、そして、きなこ揚げパンです。

揚げパンと言えば、いつの時代も給食の好きなメニューの上位にランクインするものです。

その揚げパンに、香ばしく甘いきなこがついているので、子供たちが喜ぶメニューです。

1年生は初めてのきなこ揚げパン。

口の周りをきなこだらけにしながら、大きな口を開け食べていました。

「お味は?」と聞くと、「おいしい!」の一言が返ってきました。

令和2年10月8日(木)3年外国語活動

3年外国語活動でアルファベットの大文字の学習をしました。

読み方を学習した後、アルファベットを体で表してみました。

二人で協力してアルファベットを表現するペアもいました。

みんなでまねをしながらアルファベットの形に慣れ親しんでいました。

令和2年10月7日(水)6年図工

6年図工「くるくる回して」で、クランクの仕組みを生かして動かす仕掛け箱をつくっています。

クランクの曲げ加工済みの針金を箱の中に通して、ハンドルを回すとクランクに付けた竹ひごが上下に動く仕組みです。

竹ひごの先に色厚紙でつくった魚や人を付けて動きを楽しんでいました。

リレーの選手が走っている様子や応援団旗がはためいている様子を表している子もいました。

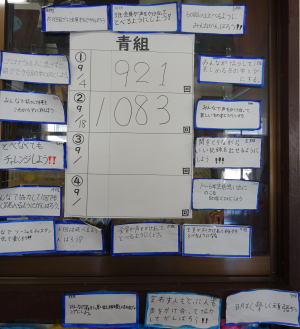

令和2年10月6日(火)校内体育大会

今日は体育大会本番。未明の雨で、校庭にやや湿り気がありましたが、10時頃には青空が広がり、爽やかな風が吹き抜ける絶好の日和となりました。

感染症対策を図りながら、午前中のみの開催で行い、赤組が2年連続の優勝を果たしました。

参観の保護者の方と児童が接触しないようにしたり、できる限りのマスク着用をしたりと、いつもとは違う大会になりましたが、大会を通して学ぶことの多い半日となりました。

小学校初めての体育大会だった1年生は、「楽しかった」と言いながら下校していきました。

無事、予定どおり開催できたことに心から感謝申し上げます。

令和2年10月5日(月)体育大会前日

いよいよ明日は体育大会。

今日は最後の応援練習がありました。

残念ながら、雨が降ったので、体育館で行いました。

密を避けるため、黄、青、赤の順に交代で体育館に集まり、各色10分ずつ練習しました。

屋内のため、応援リーダーもマスクを着用しての練習です。

手拍子や腕をまっすぐ上に上げるところなど、応援リーダーの指導の下、練習を進めました。

6校時には、5・6年生で明日の準備をしました。

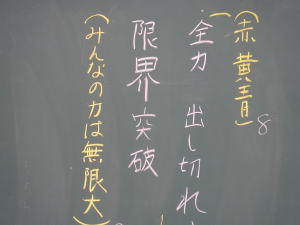

赤青黄 全力出し切れ 限界突破 みんなの力は無限大!

スローガンどおりの大会になるよう、心一つにがんばろう!!

令和2年10月2日(金)体育大会予行練習

今日は体育大会の予行練習を行いました。

開閉会式、1・2年生の徒競走、リレー、応援合戦のリハーサルを行いました。

審判や得点集計、司会など、係の仕事の確認もしました。

感染対策をしながらの体育大会が、みのりっ子みんなの力で成功しますように。

大会まであと2日!

令和2年10月1日(木)応援合戦練習

5校時に応援合戦の練習がありました。

今朝方降った雨で濡れていた校庭が乾いたので、外で練習ができました。

応援席は前後左右1メートル空け、応援リーダー以外はマスク着用。

声を出すのは、応援リーダーだけ。応援団が声を出すのはわずか。

応援リーダーの指揮の下、部分練習をした後、通し練習を3回行いました。

練習後に応援合戦の順番をジャンケンで決めました。

その結果、黄、青、赤の順番になりました。

大会まであと3日!

令和2年10月1日(木)3・4年外国語活動

今日の外国語活動は、市のALTの先生といっしょに学習しました。

3年ではアルファベットの大文字の学習をしました。

一文字欠けているアルファベットを当てたり、背中にアルファベットを書いてリレーしたりしながら、アルファベットの形や発音に慣れ親しみました。

4年ではアルファベットの小文字の学習をしました。

教科書の絵からアルファベットを探し、a、b、c…それぞれいくつあるか数えて答えました。

大文字と小文字の違いも学習しました。

令和2年9月30日(水)8の字跳びリハーサル

2校時に、8の字跳びのリハーサルがありました。

並び方や移動の仕方、審判員の動きを確認しました。

マスクを外すタイミングも確かめました。

今日の結果は、赤1284回、青1156回、黄1163回でした。

通り抜けても1回と数える点が合っていなかったので、本番はどの色が優勝するか分かりません。

大会まであと4日!

令和2年9月29日(火)5年外国語

今日は市のALTの先生といっしょに学習する外国語の授業がありました。

5年「Where is the post office?」では、道順を説明する学習をしました。

進む方向を表す「Go Straight」「Turn Right」「Turn Left」を理解し、ALTの先生の指示通りに進めるかやってみました。

スピードが速まると、あれあれ、みんなの向きがバラバラになってしまいました。

令和2年9月28日(月)応援練習

朝のさわやかタイムに応援練習がありました。

5、6年生が1、2、3年生の教室に行って、指導しました。

今日は手拍子のやり方を教えました。

ダンスの練習もしました。

大会まであと6日!

どの色も頑張れ!

令和2年9月25日(金)開閉会式練習

今日は開閉会式の練習日。

あいにくの雨で、校庭では行えません。

例年なら体育館に集まって行うのですが、感染予防のためそれもかなわず、初めて放送室と各教室を結ぶリモート式で行いました。

開始前に、『コロナだからできない』ではなく、『コロナだからこそできる』大会にしよう。

先生から注意されるからではなく、自分が頑張る、できるようになることを見つける練習にしようと指導がありました。

放送委員会などの担当委員会が本番さながらにアナウンスや発表を行いながら、開閉会式の流れを全校で確認しました。

どの教室も集中して取り組むことができ、リモートならではの練習ができました。

令和2年9月24日(木)応援団長から

お昼の校内放送で各色の応援団長が生出演し、全校のみんなに体育大会に向けたメッセージを送りました。

テレビ画面を通して、体育大会が盛り上がるよう協力してほしいという思いを伝えました。

子供たちは、声の代わりに精一杯の大きな拍手で大会に向けた意気込みを表しました。

大会まであと8日!盛り上がってきました。

令和2年9月24日(木)今日の給食

今日のメニューは、ご飯、さわらの塩焼き、豚肉と中揚げの味噌炒め、牛乳、そしてメロン!

福井県産アールスメロンです。

8等分を半分に切った一切れをスプーンで果肉をすくって食べました。

さすが県産。甘くて果汁たっぷりの美味しいメロンでした。

令和2年9月24日(木)8の字跳び練習③

大休みに、3回目の8の字跳び練習がありました。

今日は天気がよかったので、校庭で練習することができました。

それぞれの班で、縄を回す速さや入るタイミングを知らせるかけ声など、たくさん跳べるようになるコツをつかんだようです。

2分間の回数を計ったあとには、大会本番に向けた最後の作戦タイム。

今年初めて参加する1年生は「たくさん跳べたよ」「8の字跳び楽しい」と言いながら教室に入っていきました。

令和2年9月23日(水)体育大会練習

今日も各学年で体育大会に向けた練習がありました。

低学年は玉入れの練習をしました。

6年教室では、応援リーダーを中心に応援練習を行っていました。

校内体育大会まであと9日!

令和2年9月18日(金)8の字跳び練習②

大休みに、縦割り班での8の字跳び練習がありました。

今日はあいにくの雨だったので、体育館や教室で行いました。

どの学年も体育の時間の練習もあってか、2分間の回数に伸びが見られました。

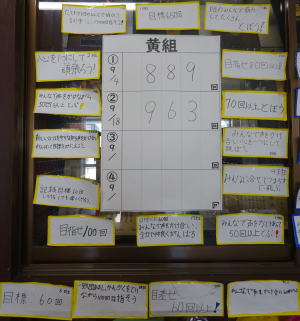

練習後には、振り返りを行い、次回の目当てを考えました。

校内体育大会まであと10日!

令和2年9月17日(木)敬老メッセージ

21日の敬老の日を前に、4年生の書いたメッセージが高齢者の方に届けられています。

手元に届いた方から、温かいお礼の言葉をお電話やお手紙でいただいています。

「長生きしてくださいと書かれていて涙が出るほどうれしかったです」

「一人一人心への贈り物をいただいて元気が出ました」

「みなさん一人一人と握手したくなりました」

「かわいいメッセージをいただき91歳の私はうれしくて元気百倍です」

言葉をいただき、4年生は大変喜んでおります。

地域の皆様、お心遣いありがとうございます。

令和2年9月17日(木)美化委員会発表

今朝のさわやかタイムで、美化委員会の発表がありました。

事前に撮影したDVDを各教室で視聴しました。

掃除で学校をきれいにする使命を受けた戦隊レンジャーが子供たちに掃除の仕方やきれいにするコツなどを教えるというストーリーの劇を発表してくれました。

途中にクイズもあって、子供たちは掃除の五つのポイントについて確認することができました。

視聴後には、感想交流や自分が気を付けたいことを発表する時間をもちました。

令和2年9月16日(水)ダンス講習会

今年の校内体育大会では、応援合戦を感染症対策バージョンに見直しました。

その一つとして、各色で考えたダンスを披露することになりました。

全員集まって練習することができないので、振り付けを考えた6年生の応援団が5・6年生全員に伝授し、それを下学年に教えることにしました。

今日は、5年生が3年生と4年生に、6年生が2年生に教える講習会が開かれました。

各教室に分かれ下学年に教えることを通して、高学年としての自覚と自信を付けたようです。

令和2年9月16日(水)1年虫探し

1年生活科「いきものとなかよし」の学習で、虫探しをしました。

校庭南側の八幡山の麓の草むらは虫の宝庫!

コオロギやバッタなど次々と見つけました。

耳をすますとセミの鳴き声も。

小さなカエルやカナヘビも見つけました。

令和2年9月15日(火)4年総合点字体験

4年総合で、福井県点訳むつみ会の勝木さん、佐野さん、清水さんの3人に来ていただき、点字の学習をしました。

一見何も書いていないように見える点字の本やお母さんが子供に読んで聞かせられるよう、普通の絵本に点字がついているものなどを見せていただきました。

また、点字ブロック以外にも、缶ジュースやシャンプーなどに印が付いていることを、実物を見て確かめました。

点字で書かれたカードの文字を読む体験や点字を打つ体験もしました。

令和2年9月15日(火)東京オリ・パラ応援給食

今日の給食は、東京オリンピック・パラリンピック応援給食です。

今回はタイの料理「ガパオライス」が取り入れられました。

「ガパオライス」とは日本語で「バジル炒めご飯」という意味です。

カラフルな野菜と豆板醤、タイ料理に欠かせないナンプラーが使われている一品です。

デザートは「パインゼリー」。

南国メニューをおいしくいただきました。

令和2年9月15日(火)新聞タイム

今朝は、2回目の新聞タイムです。

1・2年生は、カタカナ探しをしました。

5年生は国の特別天然記念物タンチョウヅルの保護活動に関する新聞記事を読んで、自然環境と人間との関わりについて考えるワークシートに取り組みました。

6年生では、捕鯨問題を取り上げた記事に対して、自分の考えを班で交流したり、学級全体で捕鯨に賛成・反対の意見を延べ合ったりしました。

令和2年9月14日(月)委員会活動

今日の委員会活動は、校内体育大会の準備を行いました。

それぞれの委員会に割り当てられた企画運営の仕事を進めました。

スローガンの掲示物や会場の看板、得点板、賞状の作成、全校の前で手本として行うラジオ体操の練習などに取り組みました。

徒競走の審判や閉会式の表彰状を渡す練習をした委員会もありました。

校内体育大会まであと14日!

みのりっ子の知恵とアイディア、協働して創り上げる力を発揮して、みんなが楽しめる思い出深い大会にしていきましょう。

令和2年9月11日(金)2年校外学習

2年生活科「みんなで つかう まちの しせつ」の学習で、校外学習に出かけました。

福井鉄道の電車に乗って、桜木図書館とセーレンプラネットに行きました。

公共物や公共施設の利用を通して、それらのよさを感じたり働きを知ったりして、正しく利用することができるようにすることがねらいです。

今年は、電車乗降時の手指消毒やマスクの着用など、公共施設を利用する際の新型コロナウイルス予防の方法も学びました。

福井駅前の恐竜のモニュメントも見ることができ、子供たちは大はしゃぎ。

桜木図書館では本を借りたり、セーレンプラネットではドームシアターを見たりして、ハピリン5階のロビーでお弁当を食べ、電車に乗って無事帰ってきました。

令和2年9月11日(金)おはよう集会

今朝、2回目のおはよう集会がありました。

今回も集会委員会によるビデオ放送での集会です。

元気な挨拶の後に、今月の歌「「だれにだっておたんじょうび」を歌いました。

今日のゲームは「記憶ゲーム」です。

絵本の1ページを10秒間見た後、「緑の葉っぱの形は?」などの質問に答えるゲームです。

班で相談して答えを考えました。

最後に、班ごとに感想交流をして集会を終えました。

令和2年9月9日(水)3年国語

3年国語「しごとのくふう、見つけたよ」で、先日スーパーマーケットで見学したことを題材に報告文を書く準備をしました。

まず、見学で取材したことを付箋に書いて分類し、見出しを付けました。

分かったことと考えたことをまとめるときには、密にならないよう譜面台を使ってグループ全員で整理できるようにしました。

令和2年9月9日(水)6年体育

今日は午後から曇天となり、風も吹いて比較的過ごしやすい日となりました。

6校時には、6年生の体育を校庭ですることができました。

100メートル走のタイムを計りました。

久しぶりに思い切り走った子供たちは、爽やかな顔で水分補給をしていました。

令和2年9月8日(火)1年アサガオ種取り

1年生が、育ててきたアサガオの種取りをしました。

「タコみたい」と言いながら、はさみで種の入っている殻を切り取って、袋に入れました。

ツルも外しました。

ツルはリースづくりに使います。

令和2年9月8日(火)4年敬老メッセージ贈呈式

4年生が敬老のメッセージを地域の方に送る贈呈式を行いました。

今年は、感染症の影響で地区の敬老会が開かれなくなり、ボランティア活動ができなくなりました。

その代わりに、75歳以上のお年寄りに贈られる記念品に添えるメッセージカードを書くことになりました。

「笑顔になってもらいたい」「元気で明るい気持ちになってもらいたい」そんな願いや思いを込めて、80名全員が絵とメッセージのカードを作りました。

カードは4枚セットで印刷され、各地区自治会長の方々がお年寄りのお宅に届けてくれます。

その代表として、金子豊地区自治会連合会長、山田豊地区社会福祉協議会長、平田公民館長の皆様にカードをお渡ししました。

令和2年9月7日(月)みのり議会

今朝のさわやかタイムに、3~6年各学級の代表と児童会の各委員長が集まってみのり議会を開きました。

議題は、校内体育大会のスローガンの決定です。

各学級から提出された案の中から、よいと思うものとスローガンに入れるとよいワードを選出して話し合いました。

下学年生からも積極的に意見が発表され、参加者全員でよりよいスローガンを考えることができました。

話し合いの結果、今年の校内体育大会のスローガンは「赤黄青 全力出し切れ!限界突破 みんなの力は無限大」に決定しました。

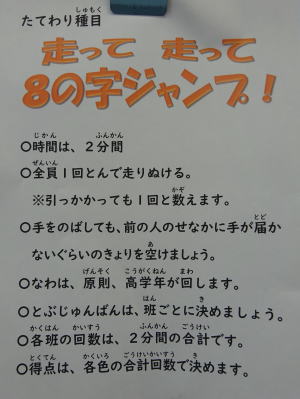

令和2年9月4日(金)8の字跳び練習

校内体育大会に向け、初めて「走って走って8の字ジャンプ」の全体練習がありました。

班ごとに校庭いっぱいに広がって、集まった子から自然に練習が始まりました。

低学年の子供たちも、上級生に声を掛けてもらいながら練習しているうちに、どんどん上手になっていきました。

最後に、2分間で何回跳んだか数え、その結果をもとに次の練習のめあてについて話し合いました。

令和2年9月3日(木)給食

今日の給食は、「県産ブランド農林水産物を食べよう 学校応援事業」として「若狭牛」を取り入れた焼き肉丼です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、使用量の減っている食材が給食に無償で提供されました。

若狭牛は福井県で1,200頭ほど飼育され、特に坂井市で一番多く生産されているそうです。

高級な福井県自慢のブランド肉をしっかり味わって食べました。

令和2年9月3日(木)1年国語

1年国語「こえにだしてよもう」の学習で、『いちねんせいのうた』の詩をパワフルホールに出て読みました。

「あおい そらの こくばんに なに かこう」という文で始まる詩だからです。

クラス全員で声を合わせて読みました。

教科書を高く上に上げて、空に向かって読んでいる子もいました。

みんないっしょに、外で声をそろえて読むと気持ちいいね。

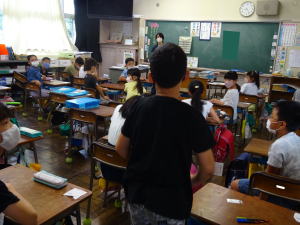

令和2年9月2日(水)1年食育

1年生が食事のマナーについて学習しました。

はじめに、絵本「ようこそ もりの マナーがっこう」の読み聞かせを聞きました。

そして、箸や茶碗の持ち方や給食の後始末の仕方、感謝の気持ちをもっていただくことなどを学びました。

令和2年9月2日(水)4年草刈りボランティア

今日は、4年生が豊地区のあじさい元気クラブの方々と草刈りボランティアに参加しました。

前回3年生が行ったように、クラブの皆さんが刈ってくださった、校庭南側の八幡山麓の草を集めて袋に入れる作業を行いました。

山際の日陰での作業でしたが、暑い中熱中症にならないようこまめに水分を取りながら作業を進めました。

どの子も地域と関わる活動に意義を感じながら一生懸命働きました。

本当にお疲れ様でした。

令和2年9月2日(水)3年保健指導

3年の発育測定の時間、保健指導がありました。

今回は、「睡眠」を取り上げました。

ぐっすり眠っている間にプレゼントを貰えることや、ぐっすり眠るために注意することについて学びました。

成長ホルモンによって骨や筋肉の発達や成長を促すプレゼントをもらうためには、毎日同じ時間に寝ることが大切であることなどを理解しました。

これまでの生活を見直し、改善につなげていってほしいです。

令和2年9月1日(火)4年福祉学習

4年総合で目の不自由な方をお迎えしてお話を聞く会がありました。

アイムという名前の盲導犬といっしょに暮らしている早苗征喜子さんに来ていただきました。

子供たちは、明るくて前向きな早苗さんからお話を聞いたり質問したりすることを通して、工夫しながら日常生活を送っていることや、アイムといろいろな楽しみを味わっていらっしゃることに興味をもっていました。

令和2年8月31日(月)発育測定

今日は1年生の発育測定がありました。

発育測定の前には、養護教諭による保健指導があります。

今回は、擦り傷や鼻血が出たときに自分でできる手当の仕方と保健室等で大人に症状を伝えるときのポイントについて学習しました。

令和2年8月28日(金)校内運動会に向けて

今朝のさわやかタイムの時間に、校内体育大会のめあてを考えました。

みのりっ子委員会から、今年の大会でもたてわり班での8の字跳びがあることや、感染症対策で昨年とはルールが変わったことについて、説明の放送がありました。

子供たちは、各教室で8の字跳びと校内体育大会のめあてをワークシートに書きました。

校内体育大会に向かって、学校全体が動き始めました。

令和2年8月27日(木)6年学活

6年学級会活動で、校内体育大会のスローガンについて話し合いました。

校内体育大会は10月6日に開催する予定です。

新型コロナウイルス感染症対策のため活動が制限される中で、6年生としてどうやって会を盛り上げていこうか、模索中です。

令和2年8月27日(木)5年家庭科

5年家庭科「ミシンでソーイング」の学習で、ミシンを使う練習をしました。

糸のかけ方やミシンの使い方について学びました。

ほとんどの子が、初めての体験です。

今後、ミシン縫いを生かして作品を作ります。

令和2年8月26日(水)3年理科

3年理科「こん虫を調べよう」の学習で、昆虫の模型を作りました。

教科書の巻末にある台紙を半分に折り、切り抜いて作ります。

細い足の部分を切り抜くのは、とても難しかったけれど、上手に紙を回して切り進め、足が3本ずつ左右一対になってついていることなどを確かめながら作業していました。

令和2年8月25日(火)2年生活科

2年生活科「うごくうごくわたしのおもちゃ」の学習で、ふくろロケットを作りました。

傘を入れる細長い袋に息を吹き込み口をねじって縛ります。

そして、羽やおもりを付けて飛ばします。

子供たちは、羽やおもりの付け具合、飛ばし方をいろいろやってみながら、よく飛ぶロケットになるよう工夫していました。

令和2年8月24日(月)5年理科

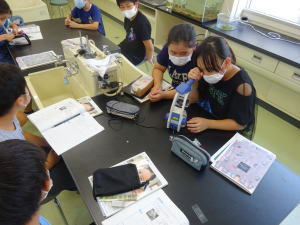

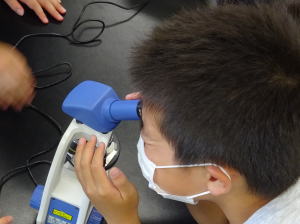

5年理科「花から実へ」の学習で、顕微鏡を使って花粉を観察しました。

理科園で育てたヘチマのおしべから花粉を採取して観察しました。

子供たちは、米粒のような花粉の形に驚きの声を上げていました。

令和2年8月24日(月)2年図工

2年図工「しんぶんしとなかよし」で、新聞紙を使っていろいろな物を作ったり、遊んだりしました。

子供たちは、新聞をちぎったり、くしゃくしゃにしたり、たたんだり、のったりしながら、新聞紙でできることを楽しみました。

ねじってつないで動物のしっぽのように腰に付ける子もいました。

友達と細かく切って、「花咲かじいさん」のように紙吹雪をまく子もいました。

令和2年8月22日(土)みのりクリーン作戦

本日7時から、教育振興会と豊青年団の方による「みのりクリーン作戦」が行われました。

例年は子供たちも参加するのですが、今年は感染症対策として、大人だけで実施していただきました。

窓ふきやエアコンのフィルター掃除、理科園の草取り、側溝の泥上げなど、暑い中、大変きれいにしていただきました。

月曜日から、気持ちよく学校生活が送れます。

本当にありがとうございました。

令和2年8月21日(金)たてわり相談会

今朝、さわやかタイムの時間にたてわり相談会を行いました。

今年度初めてのたてわり班での活動です。

3グループずつ各教室に分かれて自己紹介をしてから、グループ毎にカードに書いてあるお題で「自分の○○」について話しました。

グループ毎のメンバー写真も撮りました。

令和2年8月20日(木)5年狐川調査

昨日、今日と二日間に渡って、5年生が狐川の生物・水質調査に出かけました。

まず、JR越前花堂駅近くの狐川に入り、生き物を観察しました。

カワニナやドジョウ、カニなど様々な生き物を見つけることができました。

学校に戻ってからは、採取した水の水質調査を行いました。

狐川流域まちづくり協議会の山下会長さんや福井市自然史博物館の出口学芸員さんにお世話になりました。

今後子供たちは、身近にある狐川が豊地区の自慢できる「福イイネ!」の一つになるようどうしたらよいか探っていきます。

令和2年8月20日(木)読み聞かせ

今朝の読書タイムに、読み聞かせボランティアの方による読み聞かせがありました。

今年度は、今日が第1回目です。

どの子も静かに耳を傾け、お話の世界に浸り、楽しんでいました。

令和2年8月18日(火)器楽演奏

鍵盤ハーモニカを使っての器楽演奏の学習を開始しました。

演奏中は飛沫拡散の心配が少ないという、楽器メーカーによる調査結果を受け、実施することにしました。

指使いの練習後、楽器の片付け方についても学びました。

手を洗ってから、演奏。

楽器を片付けた後にも手洗いをします。

令和2年8月17日(月)授業再開

16日間の夏休みが終わって、子供たちが元気に登校してきました。

子供たちは、短いながらも楽しかった夏休みの思い出を話したくてたまらない様子。

朝には、放送での全校朝礼がありました。

その様子を福井テレビが取材に来ました。

令和2年7月31日(金)授業最終日

明日から夏休み。

きょうは授業最終日です。

朝には、放送での全校朝礼がありました。

5校時には町内子ども会が開かれ、これまでの集団登校の反省や、夏休み中に注意したい危険な場所の確認をして、集団下校しました。

8月16日までの短い夏休みですが、健康・安全に気をつけてよい夏休みになりますように。

令和2年7月30日(木)感謝のメッセージを

みのりっ子委員会の企画・運営で、医療従事者の皆さんへの応援メッセージを送りました。

各学級で書いたメッセージを模造紙に貼り、福井赤十字病院に持って行きました。

みのりっ子委員長・副委員長が院長・副院長先生に直接お渡ししました。

北校舎3階の窓には、病院から見えるように、「ありがとうの恩返し」の文字を貼りました。

令和2年7月30日(木)2年学活(食育)

2年学活で、野菜の働きについて学習しました。

野菜には、風邪を引きにくくする、おなかの掃除をする、目の働きがよくなる、肌がきれいになるといったパワーがあることを学びました。

新型コロナウイルスから体を守るためにも、免疫力を付けることができる野菜を食べるといいこと、新鮮で栄養価の高い旬の時期の野菜がよいことを理解しました。

それぞれの野菜の旬の時期についても学びました。

令和2年7月29日(水)6年理科

6年理科「植物の水の通り道」の学習で、セロリやブロッコリーに色水を吸わせて、葉や茎の断面を観察する実験をしました。

一人1個ずつ簡易顕微鏡を使って観察しました。

実験を通して、植物が根から取り入れた水分の行方について理解を深めることができました。

令和2年7月28日(火)1年図画工作

1年図画工作「おって たてたら」で、紙を折って立てる工作に取り組みました。

作品づくりを通して、いろいろな形や色などを捉えながら、切ったりかいたりするなど表し方を工夫して楽しむ学習です。

一人一人がつくった生き物や乗り物、建物などを模造紙に貼り付けて、みんなで一つの街をつくりあげることを楽しんでいました。

令和2年7月27日(月)6年保健体育

6年保健体育の保健学習で「病気の予防」について学びました。

病気は、病原体、体の抵抗力、生活行動、環境が関わりあって起こることを身近な例を基に考えました。

また、病原体が主な要因となって起こる病気の予防には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗力を高めることが必要であることを学びます。

新型コロナウイルス感染症対策真っただ中の今、学習と生活が密着しているので理解も深まり、すぐに実践することができます。

令和2年7月22日(水)6年洗濯実習

6年の家庭科の学習で、洗濯実習を行いました。

洗剤の量やもみ洗い、つまみ洗い、すすぎの仕方について実習を通して学びました。

脱水は洗濯機に手伝ってもらい、形を整え、ハンガーに吊して干しました。

これで、家でも自分で手洗いができますね。

令和2年7月22日(水)昼休み

みのりっ子は生き物が大好き!

各教室では、いろんな生き物を飼っています。

カブトムシ、バッタ、チョウ、カナヘビ、オタマジャクシなどなど。

昼休みには、理科園で虫の食料集めやパワフルホールの溝に潜む生き物探しをする子もいます。

来週1週間で夏休み。

自然の中で元気に遊ぶ機会をもってほしいです。

令和2年7月21日(火)新聞タイム

スクールプランにおける今年度の取組として、社会事情や問題に関心をもち、向き合おうとする態度を育てるため、全校でNIE学習を進めています。

今日から月1回朝のさわやかタイムに、新聞を読んで感想を交流する“新聞タイム”を始めました。

2年生では、新聞に掲載されているお話の読み聞かせをしました。

3年生以上は、新聞記事に関するワークシートの問題に答え、どんなことを考えたか等を学級で交流しました。

5年生では、ホタルの飛び交う様子を取り上げた記事を読み、総合で取り組んでいる環境学習と関連付け、「ホタルが飛び交う環境を守るため、自分たちにできること」について意見を交わしました。

この後、ワークシートを家庭に持ち帰り、お家の方に見ていただきます。

令和2年7月20日(月)避難訓練

雨で延期になっていた避難訓練を2校時終了間際に行いました。

地震が起きて、理科室から失火。全員校庭に避難。という想定でした。

地震の合図で、子供たちは机の下に潜り込み、机の脚をしっかり持って頭を守りました。

避難が完了し、人員確認が終了するまで6分かかりました。

訓練中おしゃべりや笑い声が少しあったことを反省し、改めて日頃の訓練の大切さについて認識を深めました。

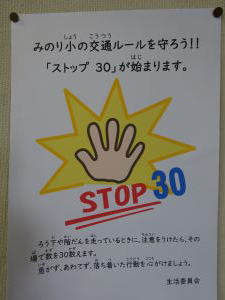

令和2年7月20日(月)生活委員会

先週の生活委員会で、廊下を走る子が多いことが問題になりました。

このままでは、転んだりぶつかったりしてけがをするかもしれません。

そこで、「ストップ30」に取り組むことにしました。

走っている子を見たら「ストップ30」と声を掛けます。

言われたらその場で30数え、心を落ち着かせてから歩き始めます。

朝の会で、生活委員が各教室で取組について説明しました。

令和2年7月17日(金)おはよう集会

今朝は、集会委員会のビデオ放送によるおはよう集会がありました。

各教室に分かれていても、あいさつ、今月の歌から始まり、ゲーム、感想交流まで、体育館で行うのと同じように進めました。

今日のゲームは、ジャンケンして負けた子が開脚を広げていく“ジャンケンストレッチ”です。

どの学級でも楽しそうにジャンケン勝負する姿が見られました。

席の近くの子同士なので、普段あまり遊ばない子とも交流することができました。

令和2年7月13日(月)委員会活動

6校時に5・6年生の委員会活動がありました。

環境委員会では、児童玄関前に並べるプランターにマリーゴールドやコスモスなどの花の苗を植えました。

植え方は、豊地区の岩永利明さんに教えていただきました。

事前に蒔いておいた種から出た2㎝ほどの小さな芽をそうっと指ですくい、プランターに植えました。

これから毎日、委員会でお世話をしていきます。

令和2年7月10日(金)オリ・パラ応援給食

今日の給食は、東京オリンピック・パラリンピック応援給食です。

福井市がホストタウンとして交流することになった“スロベニア共和国”にちなんだメニューです。

ひき肉をソーセージのように細長い棒の形にして焼いた“チェバプチチ”。

スロベニアで毎日のように食べられるじゃがいもをコンソメ味の炒め物にしたポテトのソテー。

そして、コッペパンと缶詰みかん、牛乳です。

子供たちは、外国の料理を楽しみながら食べました。

令和2年7月9日(木)1年生活科

雨の合間を縫って、1年生がパワフルホールにあるアサガオの観察をしました。

ピンクや紫、赤紫、水色の花がたくさん咲いています。

広がって観察しようと鉢を動かすと、あらあら大変!

ツルが絡みついて離れません。

「せいの!」友達といっしょに動かしました。

少し離して置くと、絡みついたツルでアサガオのトンネルができました。

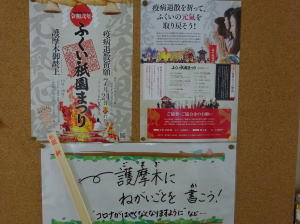

令和2年7月9日(木)護摩木に願いを

7月24日に“ふくい祇園まつり”が開かれます。

今年はコロナウイルス感染症予防のため各神社での開催は控え、神事のみ合同でハピテラスにて行われるそうです。

当日、足羽河原にて願い事を書いた護摩木を火に投じるお炊き上げが行われます。

今年も子供たち一人一人が護摩木に願い事を書きました。

感染終息や家族の健康・幸せを願う言葉を書く子が多かったです。

書かれた護摩木は、当日、豊地区の方が投じてくださいます。

令和2年7月8日(水)5年学活

今年度クラス替えがあった5年で、学校生活が始まってからの1ヶ月を振り返って、自分たちの学級のよいところ、悪いところについて話し合う学級会を開きました。

事前にとったアンケートの結果を聞き、より楽しく、居心地のよい学級にするためにどうしたらよいか話し合いました。

自分たちで目標を決めて取り組みたい、できたかどうかでご褒美を考えたいという意見が多数出ました。

宿題を減らすという意見には、宿題を減らすことが目的になるのはどうかといった意見も出され、自分たちでよりより学級をつくろうという意識を高めることができました。

令和2年7月7日(火)6年学活

7・8月の生活目標は、“健康・安全に気をつけよう”です。

今年度から、月目標が達成できるよう、各学級で具体的な目標を決めて取り組むことにしています。

6年生の学級では、学級会を開いて話し合いました。

コロナウイルス感染や熱中症予防に関すること、日常生活の過ごし方など、多様な意見が出ました。

この学級では“早寝・早起き・朝ご飯で免疫力を保とう”に決まりました。

令和2年7月6日(月)4年社会

4年社会「ごみのしょりと利用」では、ごみ処理や資源再利用について学習します。

子供たちは、家から出るごみの種類を調べたり、教科書の資料から資源ごみの利用の仕方を知ったりすることを通して、ごみの減量のために自分たちでできることについても考えます。

7月1日からレジ袋が有料となり、これからの環境・エネルギーについて考えるよい機会です。

学校での学習が生活と結び付き、生きた学習になることが期待できます。

令和2年7月3日(金)3年国語

3年国語「もっと知りたい、友だちのこと」の学習で、知らせたいことを話したり、知りたいことを質問したりする活動をしました。

必要なことを質問しながら、話し手が伝えたいことや自分が知りたいことを聞き取り、自分の考えをもつことができることをねらった学習です。

感染予防のため対話の学習が難しいので、特別教室も使って、グループ毎にソーシャルディスタンスをとってやりとりをしました。

教室では、代表の子の話を聞いて質問することで、質問や話の聞き方で大切なことをみんなで確認しました。

令和2年7月1日(水)情報モラル講習会

3~6年生を対象に、情報モラル講習会がありました。

福井市青少年課の竹野泰弘先生を講師に迎え、ゲームやネット依存症やなりすましや悪口によるトラブルなどについて、お話をお聞きしました。

最後に、責任をもってネットと上手く付き合うためには、ネット以外で熱中できることを見つけること、ルールを決めること、フィルタリングをつけてもらうことが大切だとおっしゃっていました。

今後、子供たちの書いた振り返りワークシートをお家の方に見ていただくことになっています。

ご家庭で“みのりっ子スマートルール”を見直す機会にしてください。

令和2年6月30日(火)あさくらゆめまるランチ

6月は「食育月間」です。

今日の給食は、福井県特産の食材をふんだんに使った“あさくらゆめまるランチ”です。

福井県産の越のルビー、うち豆、油揚げの入った“ふくい元気っ子カレーライス”。

福井で養殖されたニジマスをカリッと揚げた“ふくいサーモンのころころ揚げ”。

デザートには、おおい町の梅を使った“梅セリー”。

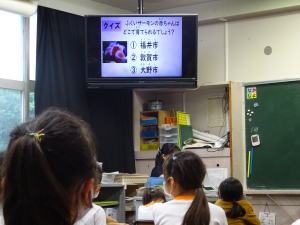

朝のさわやかタイムには、クイズ形式でふくいサーモンの紹介の放送を視聴し、地元の食材について学びました。

朝から、給食が楽しみになりました。

令和2年6月29日(月)4~6年クラブ

今日は、今学期初めてのクラブ活動がありました。

全部で16のクラブがあります。

コロナウイルス感染症対策も考え、できるだけソーシャルディスタンスがとりやすいものを開設しました。

その中の生け花、パソコン、手芸、八幡山ウォッチングのクラブに、今年も地域の方を「まちの先生」としてお迎えし、指導していただくことになりました。

令和2年6月26日(金)5年理科

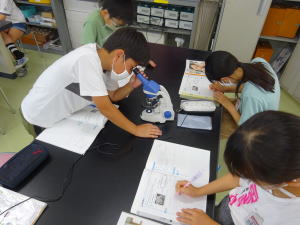

5年理科でメダカの卵の変化を観察するため、顕微鏡の使い方の学習をしました。

まず、顕微鏡の各所の名称を教科書で確かめてから、実際の顕微鏡を見て使い方を学びました。

初めて顕微鏡を使う子供たちは、慎重に顕微鏡を運び、プレパラートをセッティング。

わくわくしながらレンズをのぞき込み、ミクロの世界の観察を楽しんでいました。

令和2年6月25日(木)初ソフト麺給食

今日の給食のメニューは、ソフト麺カレーソースがけ、ゆでやさいサラダ、かりかり煮干し、牛乳です。

新学期になって初めてのソフト麺。

昔から人気のメニューですが、1年生にとっては、初のソフト麺。

袋の上から手で小分けにした麺を袋から出し、カレーソースに入れて上手に食べました。

「おいしい!」1年生にも大好きなメニューの一つとなったようです。

令和2年6月24日(水)一年生紹介

本校では、毎年児童集会「一年生を迎える会」を開きます。

しかし、今年は3密を防ぐため体育館に集まっての集会が開けません。

そこで、事前にみのりっ子委員会が1年生にインタビューした録画映像を、給食の時間に放送しました。

1年生が、各学級の担任の先生の名前や人気のある遊びを元気よく紹介してくれました。

令和2年6月24日(水)3年草刈りボランティア

今日は、3年生が豊地区のあじさい元気クラブの方々と草刈りボランティアに参加しました。

今朝早くからクラブの皆さんが刈ってくださった、校庭南側の八幡山麓の草を集めて袋に入れる作業に汗を流しました。

地域や学校のために働いた子供たちは、どの子も満足そうな顔で、教室に戻ってきました。

本当にお疲れ様でした。

令和2年6月23日(火)避難訓練事前指導

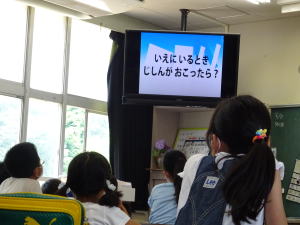

避難訓練を控え、さわやかタイムの時間を利用して、全校一斉に地震が起きたときの避難の仕方をビデオで学びました。

家にいるときや登校途中、学校にいるときなどに地震が起きたとき、それぞれどのように自分の身を守ったらよいか、映像を見ながら確認しました。

今週末、実際に密を避けながら校庭に避難する訓練をします。雨天時は、1週間延期する予定です。

令和2年6月22日(月)5年総合

5年生は、総合的な学習の時間で環境学習に取り組んでいます。

今日は、6校時に福井県ホタルの会の山下征夫さんにお越しいただき、ホタルの生態などについてお話をお聞きしました。

ホタルには、水生・陸生に分けられることやホタルの光の点滅の間隔が東日本と西日本では違うことなど、興味深い話をたくさんお聞きしました。

今後、狐川や八幡山などの豊地区の環境について学習を深めていきます。

令和2年6月22日(月)委員長紹介

今朝のさわやかタイムの時間に、児童会の委員長紹介がありました。

例年、体育館において委員長・副委員長が委員会活動の紹介や全校に向けてのお願いなどを、マイクを使わずに大きな声で発表します。

しかし、今年はコロナウイルス感染症対策で、事前に撮影したビデオを各教室で視聴する形での紹介となりました。

高学年として、学校のために自分たちでできることを委員会で考え、発表しました。

感染予防の毎日だからこそするとよいことを提案し、みんなに呼びかけていました。

令和2年6月19日(金)雨天時登校

今朝は学校再開後初めての傘差しでの登校でした。

小雨ではありましたが、児童玄関では傘の片付けに手間取り、いつもよりスムーズに校内に入ることができず、玄関前には長い列ができました。

本校は子供たちが校舎内に入る適切な入口がないため、玄関前での調整で密集防止を図っています。

今後、様子を見ながら改善策を考えたいと思います。

令和2年6月18日(木)3年外国語活動

外国語活動の授業で、3年生が英語外部講師の永井和美先生といっしょに学習しました。

今日の学習は、出会ったときの挨拶“How are you ?”に対する受け答えです。

“I am happy.”“I am hungry.”“I am tired.”など、ジェスチャーを付けて対話する練習をしました。

令和2年6月17日(水)分散下校

水曜日は、2~6年生が6校時終了後、一斉に下校します。

そのため、児童玄関で密にならないよう、学年毎に放送の指示で教室から出ることになっています。

6校時終了後、帰りの用意が素早くできる6年生から下校します。

今日も、一日頑張った子供たちは笑顔で帰って行きました。

令和2年6月16日(火)2・6年体育

今日は、トップアスリート派遣による体育の授業に2・6年生が参加しました。

講師は、株式会社ユティック陸上競技部所属の村田和哉選手と岩崎浩太郎選手です。

短距離走の指導をしていただきました。

走り方だけでなく、トレーニングの仕方も教わりました。

子供たちは、トップアスリートの走りを見て感動するとともに、梅雨の晴れ間の清々しい風が吹く校庭で、トレーニングを体験し、気持ちのよい汗をかきました。

令和2年6月15日(月)給食配膳

給食は、全員石鹸で手を洗い、担任が配膳台を消毒してから配膳を始めます。

子供たちは各自がかごから食器を取り、給食当番に差し出して配膳してもらいます。

牛乳や小袋入りのものは、各自で取っていきます。

主菜は熱いので、食器を差し出した子供たちの手に掛かって火傷しないよう、担任が手袋を使用しお椀に取り分けて、お盆に載せます。

6年生では、直接ご飯茶碗に触れないよう、別容器に入れて配膳しています。

今日のメニューは、牛乳、ご飯、キーマカレー、キャベツサラダ、かりかり煮干しでした。

令和2年6月12日(金)健康観察

今週から健康観察表の様式が変わりました。

当日の記入面が見えるよう四つ折りにして名札ケースに入れ、ランドセルに下げて登校することになりました。

教室前の廊下で担任がチェックするとき、ランドセルを下ろして取り出す手間が省けるため、子供たち、教員双方の負担が軽減でき、密集することも避けられます。

お家の方からは、この方が記入忘れがなくなっていいというお声もいただいています。

ご協力ありがとうございます。

令和2年6月11日(木)5年体育

気象庁から北陸地方の梅雨入りが発表されました。

雨天時の体育は体育館で行います。

3密回避で活動が制限される中、5年生はハピネスダンス等で体を動かしました。

窓・戸口を開け、間隔を空けることで、マスクを外して運動できるようにしています。

令和2年6月10日(水)教室換気

今日は北風が吹き、昨日ほどではないもののやはり暑さが厳しいため、エアコンを稼働させています。

密閉になるのを避けつつ室温を効率よく下げるため、常時、部屋の対角線上に空気の流れができるよう、窓や戸口を開ける場所を考え換気をしています。

湿温計や黒球付熱中症指数計を使用しながら、マスク着用で熱中症にならないよう対策を継続していきます。

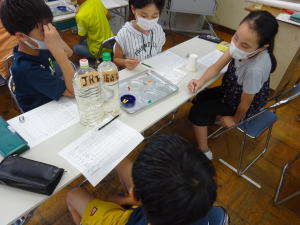

令和2年6月9日(火)2年生活科

今日の予想最高気温は34℃。

教室は、先週金曜日からエアコンを稼働させています。

外は熱中症指数が高いため、昼休みの外遊びを禁止としました。

2年生のミニトマトの観察もパワフルホール(中庭)から教室に鉢を運び入れて行いました。

臨時休業中お家の方と苗植えをしていただいたミニトマトにはたくさんの実がなっています。

涼しい教室でしっかり観察ができました。

令和2年6月8日(月)音楽

音楽の授業では、感染予防対策として、人のいる方向に口が向かないよう、教室の外側を向いて歌を歌っています。

今日は、6年生が3月の臨時休業で学習できなかった『日本と世界の音楽に親しもう』における箏と尺八の演奏曲「春の海」の鑑賞学習を行いました。

令和2年6月5日(金)1年給食開始

今日から1年生の給食が始まりました。

今日のメニューは、牛乳、コッペパン、煮込みハンバーグ、ポトフ、パイナップルです。

1年生からは「給食おいしい」「ハンバーグがとってもおいしかった」という声が聞かれました。

後片付けもしっかりできました。

令和2年6月4日(木)身体計測

今日は4・5・6年生が身体計測を行いました。

感染症対策として、学級毎に教室で身長・体重、廊下で視力、別室で聴力の検査をしました。

検眼器等は使用の都度消毒して次の人が使います。

明日は、1・2・3年生が計測をします。

令和2年6月3日(水)健康観察

子供たちは登校すると、各教室前の廊下で健康観察表を担任に提出します。

発熱や風邪症状がないことを確認し、教室に入ると、次は手洗いです。

この流れが新しい学校生活様式として定着するよう根気強く指導していきます。

令和2年6月2日(火)6年体育

今日から本格的に授業が始まりました。

体育の授業は、熱中症に注意しながらできるだけ外で行い、人との距離を十分とった上で、マスクを外して運動をすることにしています。

今日は、6年生が八幡山展望台までのウォーキングに挑戦しました。

友達との距離をとりながら歩くだけの運動でしたが、楽しそうな表情も見られ、久しぶりに汗をいっぱいかきました。

本校だからこそできる体育の授業となりました。

令和2年6月1日(月)新任式・始業式

いよいよ、1学期がスタートしました。

校内に子供たちの声があふれています。

新型コロナウイルス感染症対策のため、式は校内放送で行いました。

その他、児童玄関が密にならないようにする、机どうしの距離をとる、休み時間後には手洗いをする、学級文庫の設置など、

できうる限りの対策をとっています。

対応策の詳細については、本日配付のお便りをご覧ください。

令和2年5月29日(金)入学式

今日は、待ちに待った入学式。新入生のみなさん、ようこそ豊小学校へ。ご入学おめでとうございます。

新型コロナウイルス感染症対策として、参加人数の制限、時間の短縮、ソーシャル・ディスタンスの確保等を行いながらの式となりましたが、お天気にも恵まれ、どの子も清々しい表情で式に臨んでいました。

6月1日からは、1年生から6年生まで480名全員揃って、新学期が始まります。

令和2年5月25日(月)26日(火)分散登校

5月25・26日の両日に分散登校して、子供たちが学校にやってきました。今年度に入って初めての登校です。

児童玄関内が密にならないよう、玄関前で並び、中の混み具合を見ながら入りました。どの子もちょっとドキドキした顔で進級した教室に向かいました。

各学級では、新担任の挨拶の後、先週取り組んだ課題を提出したり、今週分の課題を受け取ったりしました。

トイレや手洗い場でのソーシャル・ディスタンスの取り方も練習しました。

また、養護教諭によるテレビ紙芝居を通して、新型コロナウイルス感染症の特徴や新しい学校生活様式について確認しました。

下校時には、登校班ごとに体育館に整列し、新年度の登校班を編成しました。

6月1日、今度は全員そろって元気に登校し、新任式・始業式を行って、新学期をスタートさせることができるよう願っています。