|

|

今から、「地震学の父、大森房吉」の紙芝居をします。 「地震学の父」と言われた大森房吉とは、いったいどんな人だったのでしょうか。 「うわー!地震だ!」 「外へ逃げろ!」 |

|

|

食事中だった房吉少年も、あわてて茶碗とはしを持ったまま、 物の落ちる音や壊れる音に、人々はますます不安になります。 |

|

|

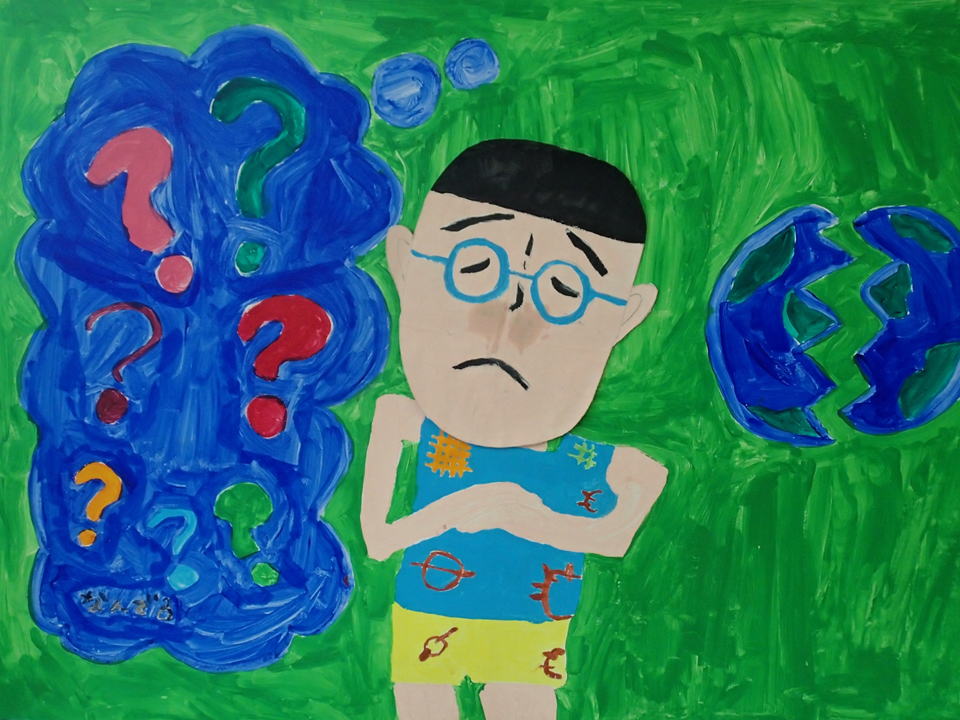

「いったいこの世はどうなったんだろう?このまま大地が割れていくんだろうか?」 房吉の頭の中には、次から次に不安と疑問がわいてきました。 「こんなに大きく地面がゆれるのに、なぜ、前もって知ることができないんだろうか?」 「ナマズが本当にいるうんだろうか?」 房吉は、寝ても覚めても地震のことばかりを考えるようになりました。 |

|

|

「地面の底には、大きなおばけナマズが住んでいて、 「そうだ。そうだ。」 「おお、こわーつ。」 この時代の人たちは、こんなことを信じていたのです。 房吉少年は、今から140年くらい前の明治元年(1968年)福井城下 房吉には、兄弟が8人おり、大森家の生活は苦しかったようです。 |

|

|

明治7年、房吉は創立されたばかりの旭小学校に入学しました。 (校歌を歌う。) 桜の馬場に生い立ちて 根ざしも深き学び草・・・・・ |

|

|

「こらー、大森! どこを見ている。この字を読んでみよ。」 「はいっ。「かてい」です。次の字は「きろく」です。」 房吉はよく、学校で先生からどなられました。 それでも、ほかの子どもが知らない字をすらすらーっと読めるほどかしこくて、 |

|

|

明治10年、房吉が3年生の時、大森家は東京へ引っ越すことになり、 「大森、東京に行ったら、しっかり勉強するんだぞ。 と、言葉をかけられました。 房吉は、日頃のわんぱくぶりもどこへやら、しんみょうな顔つきで、 「はい、しっかりやります。校長先生もどうかお元気でー。」 と、汽車の中から手を振りました。 房吉は、一生懸命勉強して、今の東京大学理学部に進み、博士になりました。 |

|

|

「大森博士、もう山を降りましょう。」 「いやっ、おじけづいてはだめだ。まだ、登るんだ。」 浅間山が大噴火したときも、無理をおして登山して、現地調査をしていました。 房吉は、日本各地をまわり、地面の揺れ方やその前後の様子などを その努力の結果、大森式地震計を完成させ、世界中の学者を驚かせました。 |

|

|

そして、世界各国から、たくさんの表彰を受けました。 ノーベル賞の候補にもあがりましたが、地位や名誉・財産にこだわらない房吉は、 「たくさんの表彰をいただいたから、もう結構。」 と、ことわったそうです。 残念ですが、日本人初のノーベル賞にはなりませんでしたね。

|

|

|

さて、大発明をした房吉ですが、まだ、頭を痛めていたことがありました。 「大都市での震災は、大変な事態になってしまう。水道や電気も使えないし、 と、病気をおして、研究を続けました。 |

|

|

しかし、大正12年11月8日、 「ああ、残念だ!まだまだ知りたいことがあるのに・・・。」 と叫びながら、大森房吉は、56歳の若さでなくなりました。 その手には、しっかりと「研究中の地震計」を持っていたそうです。 これで、大森房吉の紙芝居を終わります。 |